Das Besitzkonstitut beschreibt ein Rechtsverhältnis, bei dem das Eigentum an einem Vertragsgegenstand beim Veräußerer verbleibt. Die Sache wird an den Erwerber übergeben. Er darf diese Sache aber nur nutzen und keine Eigentümerrechte wahrnehmen. Als Voraussetzung für das Zustandekommen eines Besitzkonstituts sieht das bürgerliche Recht eine Einigung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer der Sache vor.

In diesem Text behandeln wir das Besitzkonstitut. Wir erklären dir, was das Besitzkonstitut ist und wie es entsteht. Du erfährst, wie sich der mittelbare Besitz vom unmittelbaren Besitz abgrenzt und was unter einem antizipierten Besitzverhältnis zu verstehen ist. Abschließend zeigen wir dir, wie ein Besitzkonstitut in der Praxis angewandt wird. Damit du deine Kenntnisse zum Besitzkonstitut erweiterst, kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

- Englisch: possession institute

- Synonym: Besitzmittlungsverhältnis

Was solltest du über das Besitzkonstitut wissen?

Wird eine Sache verkauft, geht das Eigentum an dieser Sache im Rahmen des Vertragsabschlusses auf den Käufer über. Damit kann ein Käufer alle Eigentümerrechte wahrnehmen und mit der Sache nach Belieben verfahren. Dies schließt auch nicht aus, dass der neue Eigentümer die Sache direkt nach dem Erwerb weiterverkauft.

Bei einem Besitzkonstitut verhält sich die Sache anders. Hier wird zwar auch vereinbart, dass die Sache an den Erwerber übergeben wird. Abweichend von einem regulären Kauf, wird der Erwerber aber nicht zum neuen Eigentümer. Er darf die Sache nur nutzen.

Gesetzlich geregelt ist das Besitzkonstitut in § 930 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Es ist auf alle Arten von Verkäufen anwendbar. Dass der Veräußerer nach dem Vertragsabschluss weiter Eigentümer der Sache bleibt, kann bei der Übergabe eines Autos ebenso vereinbart werden, wie bei der Nutzung einer Immobilie.

Wann kommt es zu einem Besitzkonstitut?

Zu einem Besitzkonstitut kommt es, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Einigung über die Übergabe der Sache

- Einigung darüber, dass kein Eigentümerwechsel stattfindet

Einigung über die Übergabe der Sache

Wie bei einem regulären Kaufvertrag vereinbaren der Veräußerer und der Erwerber bei einem Besitzkonstitut, dass die Sache an den Erwerber übergehen soll und diesem zur freien Nutzung überlassen wird. Anders als bei einem Kaufabschluss müssen sich die beiden Parteien aber nicht darüber einig sein, dass der Erwerber auch das Eigentum an der Sache erlangt.

Einigung darüber, dass kein Eigentümerwechsel stattfindet

Ein Besitzkonstitut sieht vor, dass kein Eigentümerwechsel stattfindet. Mit der Übergabe an den Erwerber wird dieser zum unmittelbaren Besitzer. Der Veräußerer behält alle Rechte, die er als Eigentümer der Sache wahrnehmen kann. Er wird in diesem Rechtsverhältnis zum mittelbaren Besitzer.

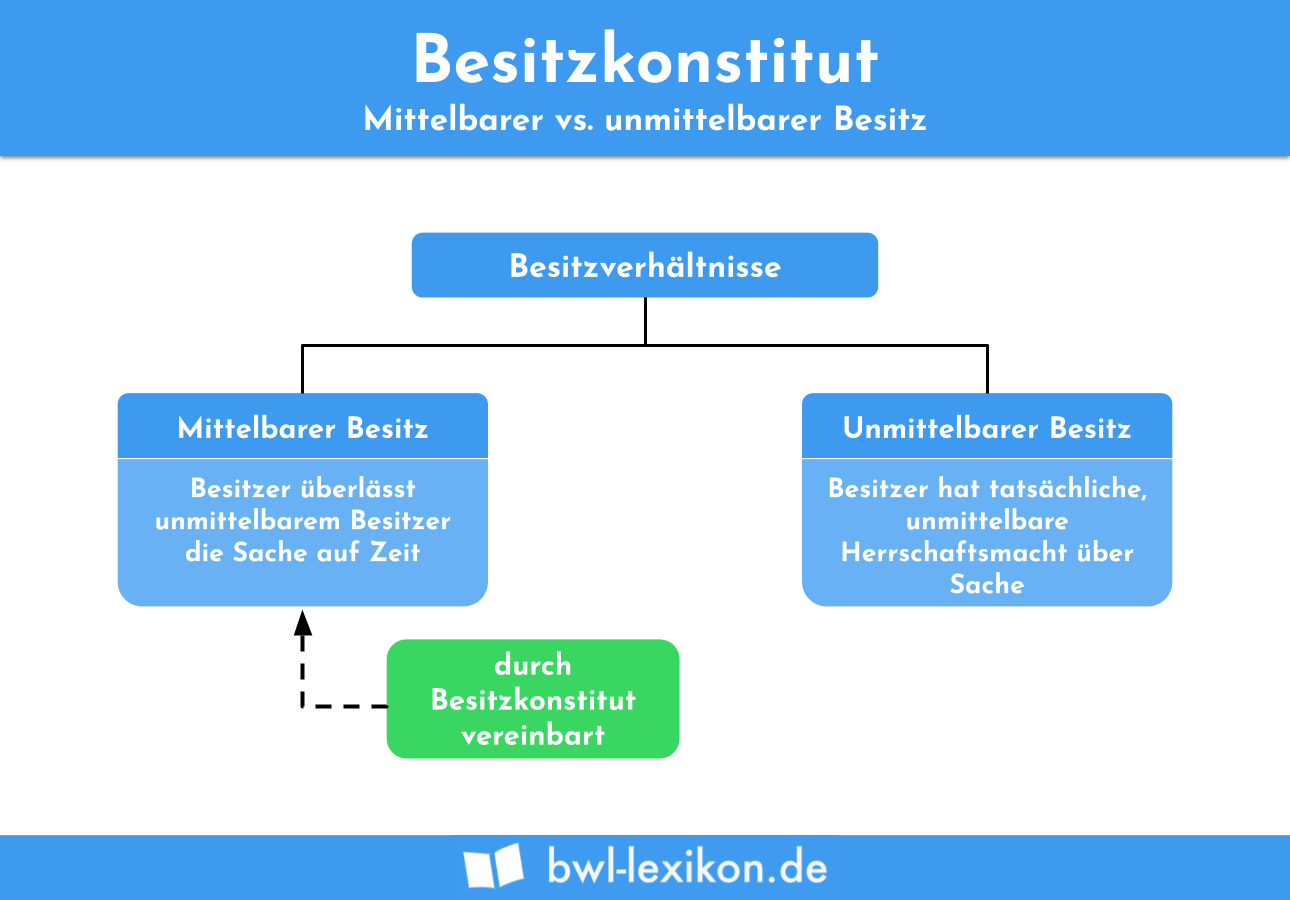

Wie lässt sich der mittelbare Besitz vom unmittelbaren Besitz abgrenzen?

Entsteht ein Besitzkonstitut, kommt es zu zwei Besitzverhältnissen.

Unterschieden werden:

- Mittelbarer Besitz

- Unmittelbarer Besitz

Mittelbarer Besitz

Ein mittelbarer Besitz kennzeichnet sich dadurch, dass keine tatsächliche Herrschaft über eine Sache besteht und von dem mittelbaren Besitzer dennoch alle Eigentümerrechte wahrgenommen werden können. Der mittelbare Besitz ist im § 872 BGB gesetzlich verankert. Hiernach wird der mittelbare Besitzer auch als Eigenbesitzer einer Sache bezeichnet.

Unmittelbarer Besitz

Von einem unmittelbaren Besitz ist im Zusammenhang mit einem Besitzkonstitut die Rede, wenn die tatsächliche Herrschaft über eine Sache ausgeübt werden kann. Dies bedeutet, dass ein unmittelbarer Besitzer die Sache nach Belieben nutzen kann. Ihm steht es allerdings nicht zu, die Sache zu verkaufen oder andere Eigentumsrechte wahrzunehmen. Der unmittelbare Besitz findet im § 854 BGB seinen gesetzlichen Niederschlag. Hier gilt der Besitzwille als Voraussetzung für den unmittelbaren Besitz an einer Sache.

Was ist unter einem antizipierten Besitzkonstitut zu verstehen?

Ein einfaches Besitzkonstitut setzt voraus, dass der Eigentümer zum Zeitpunkt der Übergabe einer Sache mindestens unmittelbarer Besitzer dieser Sache ist. Im Zeitpunkt der Übergabe muss er die tatsächliche Herrschaft über die Sache ausüben. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, können die beiden Parteien ein antizipiertes Besitzkonstitut vereinbaren.

Bei einem antizipierten Besitzkonstitut einigen sich die Parteien darüber, dass die Sache an den Erwerber übergeben wird. Dieser ist bei Abschluss des Vertrages nicht im unmittelbaren Besitz der Sache. Aus diesem Grund erfolgt die tatsächliche Übergabe zu einem späteren Zeitpunkt.

Wie wird ein Besitzkonstitut in der Praxis angewandt?

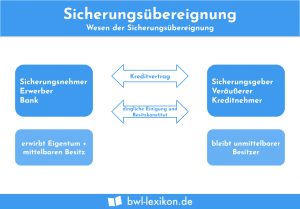

Zur Finanzierung einer teuren Maschine nimmt ein Unternehmen bei seiner Hausbank ein Darlehen auf. Da das Unternehmen über keine ausreichenden Sicherheiten verfügt, soll die Maschine selbst der Gegenstand der Sicherungsübereignung sein. Da die Maschine von dem Unternehmen genutzt wird und der Bank auch keine Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um die Maschine zu lagern, vereinbaren die beiden Parteien ein Besitzkonstitut.

Das Besitzkonstitut sieht vor, dass die Bank Eigentümer der Maschine wird, wenn das Unternehmen den gewährten Kredit nicht mehr tilgen kann. Das Unternehmen wird in diesem Rechtsverhältnis zum mittelbaren Besitzer, weil es die tatsächliche Herrschaft über die Sache ausüben kann. Dem Unternehmen bleibt es jedoch verwehrt, die Maschine an einen Dritten zu verkaufen.

Übungsfragen

#1. Wodurch definiert sich ein Besitzkonstitut?

#2. Welche Voraussetzung muss für die Vereinbarung eines Besitzkonstituts nicht erfüllt sein?

#3. Wer ist bei einem Besitzkonstitut Eigentümer der Sache?

#4. Welcher Begriff kann nicht als Synonym für ein Besitzkonstitut verwendet werden?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen