Die Geldmenge ist der komplette Geldbestand einer Volkswirtschaft. Mit dem Geldbestand sind das Bargeld und das Buchgeld gemeint, das sich im Besitz der Nichtbanken befindet. Als Nichtbanken gelten alle öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und die privaten Bürger. Das Geld, das von den Banken verwaltet wird, spielt für die Ermittlung der Geldmenge keine Rolle.

In dieser Lektion wird die Geldmenge behandelt. Du lernst die verschiedenen Arten der Geldmenge kennen und erfährst, wie sich die verschiedenen Geldmengen zusammensetzen. Abschließend wirst du darüber informiert, wie die Geldmenge reguliert werden kann und wer dafür zuständig ist. Zur Vertiefung deines Wissens kannst du nach dem Text vier Übungsfragen beantworten.

- Englisch: money supply

- Synonym: Geldvolumen

Warum ist die Geldmenge für die Wirtschaft wichtig?

Die Geldmenge steht in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit den nachgefragten Waren und Dienstleistungen. Die Geldmenge gibt Hinweise zur Entwicklung der Marktpreise. Deshalb sind sowohl Produzenten als auch Konsumenten an dieser ökonomischen Größe interessiert.

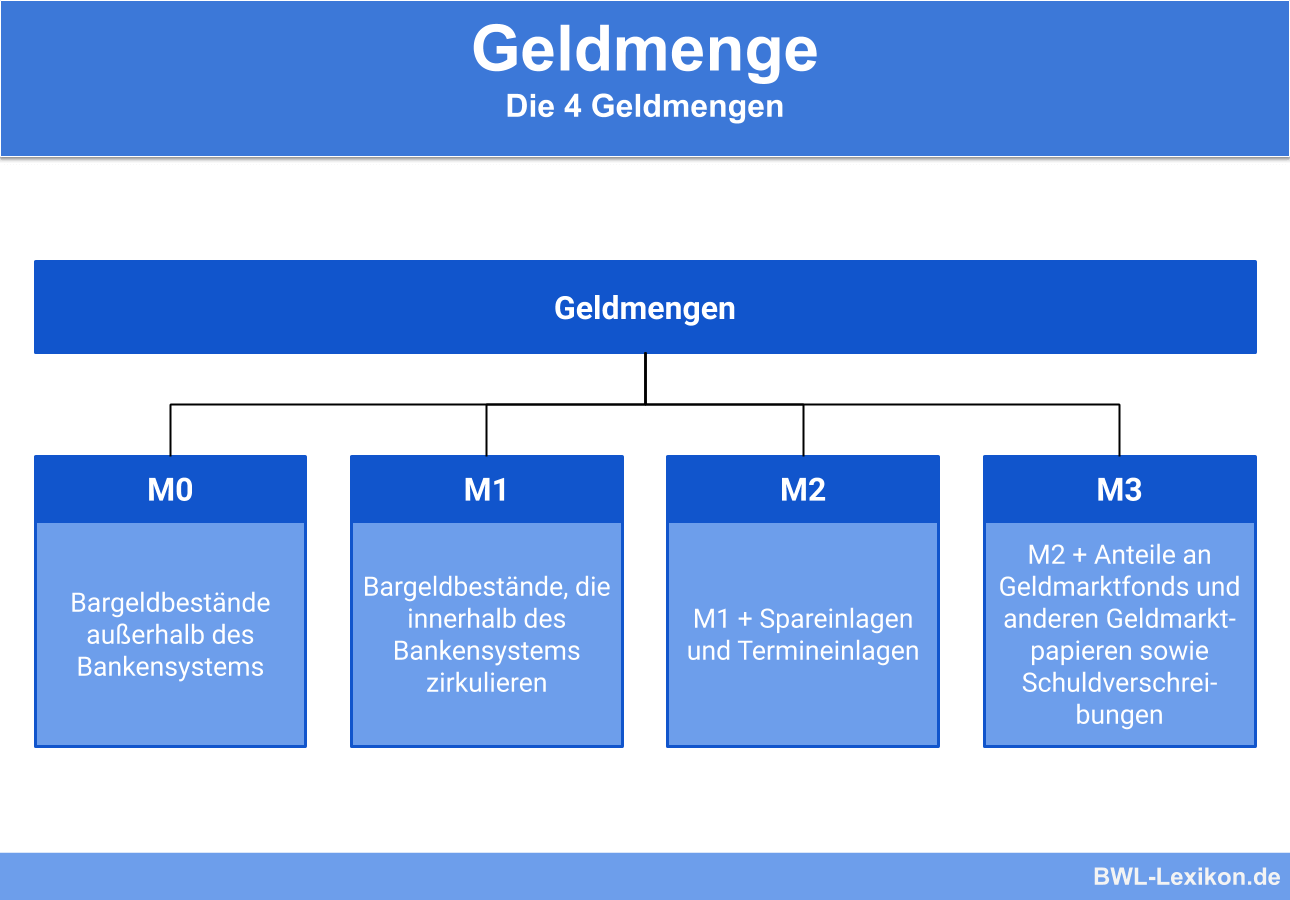

Geld dient in der Wirtschaft aber nicht nur als Zahlungsmittel. Wird das Geld z. B. auf einem Sparbuch angelegt, stellt es ein Mittel zur Wertaufbewahrung dar. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Geldmenge in vier Arten zu unterteilen. Die vier Arten zeigen die Verfügbarkeit des Geldes auf.

Die vier Arten der Geldmenge

In einer Volkswirtschaft gibt es verschiedene Arten von Geld. Deshalb wird die folgende Abgrenzung vorgenommen:

- Geldmenge M0

- Geldmenge M1

- Geldmenge M2

- Geldmenge M3

Die Geldmenge M0

Zur Geldmenge M0 rechnen alle Bargeldbestände, die sich außerhalb eines Bankensystems befinden.

Die Geldmenge M1

Die Geldmenge M1 umfasst alle Bargeldbestände, die täglich innerhalb eines Bankensystems zirkulieren. Über dieses Geld kann sofort verfügt werden. Deshalb wird der Geldmenge M1 eine hohe Liquidität zugeschrieben.

Die Geldmenge M2

Werden zu den Bargeldbeständen Spar- und Termineinlagen hinzuaddiert, erhält man die Geldmenge M2. Relevant sind allerdings nur die Spareinlagen, die eine Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten haben.

Termineinlagen sind finanzielle Mittel, die ein Anleger bei einer Bank anlegt und dafür einen festen Zins erhält. Termingelder werden für eine Laufzeit festgelegt, die den Zeitraum von zwei Jahren nicht unterschreitet. Trotzdem ist die Liquidität auch bei der Geldmenge M2 immer noch sehr hoch.

Die Geldmenge M3

Die Geldmenge M3 erfasst alle Gelder, die in der Geldmenge M2 erfasst sind. Dieser Summe werden die Anteile an Geldmarktfonds und anderen Geldmarktpapieren hinzuaddiert. Ein weiterer Bestandteil der Geldmenge M3 sind Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

Wie wird die Geldmenge reguliert?

Die Geldmenge wird von den Zentralbanken einer Volkswirtschaft gesteuert. Die Zentralbank ist eine Notenbank, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Geld- und Währungspolitik für ein Land oder einen Währungsraum zu regeln. Dies geschieht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) durch Einflussnahme auf den Leitzins. Erhöht oder senkt die EZB den Leitzins, ändern sich die Konditionen, zu denen sie Geld an die Geschäftsbanken weitergibt.

Durch eine Erhöhung des Leitzinses wird die Geldmenge verkleinert. Eine Zinssenkung hat zur Folge, dass mehr Geld in den Umlauf kommt. Dies liegt an den günstigen Konditionen, zu denen eine Geschäftsbank sich von der Zentralbank Geld leiht.

Wird die Geldschöpfung auch von einer Geschäftsbank betrieben, kann ein unerwünschter Effekt eintreten: Die Geldmenge erhöht sich in einem Ausmaß, das von der Zentralbank nicht erwünscht ist.

Wird dieser Kreislauf fortgeführt, erhöht sich die Geldmenge kontinuierlich. Um diesem entgegenzuwirken, hat die Zentralbank die Mindestreservepolitik eingeführt. Hiernach ist eine Geschäftsbank dazu verpflichtet, 10 % ihrer Einlagen bei der Zentralbank zu hinterlegen.

Übungsfragen

#1. Welche Geldmittel spielen für die Geldmenge einer Volkswirtschaft keine Rolle?

#2. Welche Bedeutung hat das Geld in der Wirtschaft?

#3. Zu welcher Geldmengenart werden Termingelder gerechnet?

#4. Wer ist für die Regulierung der Geldmenge zuständig?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen