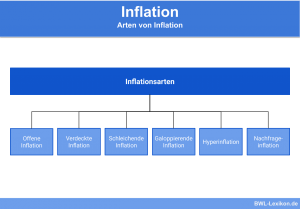

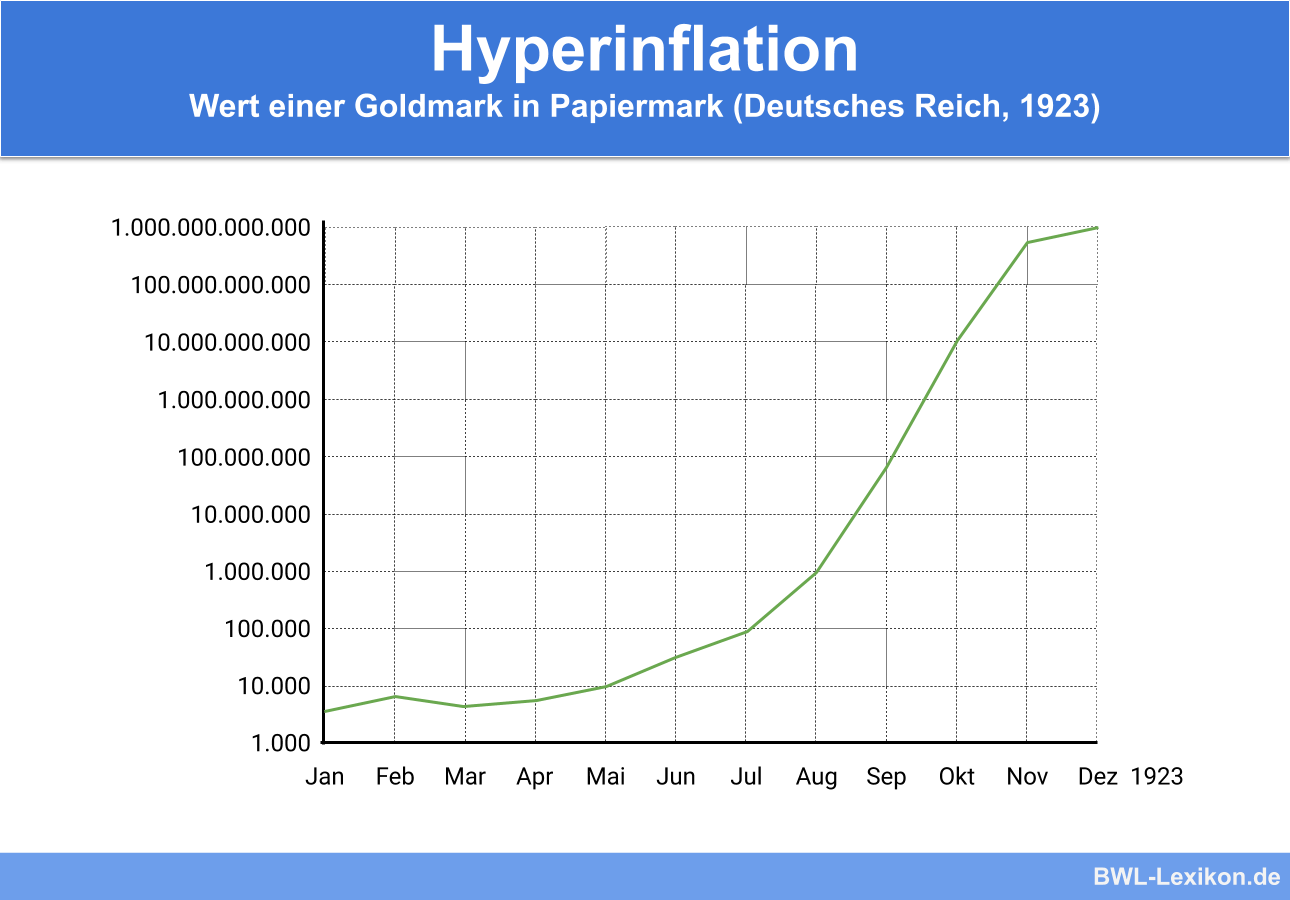

Die Hyperinflation ist eine extrem starke Ausprägung einer Inflation. Die Inflationsrate liegt in der Zeit einer Hyperinflation bei 50 % und mehr. Das Preisniveau erhöht sich in einem sehr schnellen Tempo, die Währung der Volkswirtschaft verliert ihren Halt. Dadurch sinkt die Kaufkraft der Bürger. Als Gegenmaßnahme kommt nur eine Währungsreform in Betracht.

In dieser Lektion wird die Hyperinflation behandelt. Du erfährst, wie eine Hyperinflation entsteht und welche Folgen sie haben kann. Abschließend wird dir die Maßnahme vorgestellt, mit der eine Hyperinflation beendet werden kann. Zur Vertiefung deines Wissens kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: hyperinflation

Welche Bedeutung hat eine Hyperinflation für die Wirtschaft?

Eine Hyperinflation wirkt sich nicht nur auf die Wirtschaft eines Landes aus. Auch im privaten Umfeld müssen die Menschen sich einschränken und immense Entbehrungen hinnehmen. Ein starker Preisanstieg verleitet die Konsumenten zu Hamsterkäufen.

Die Hersteller fahren den Verkauf zurück, weil das Geld, das sie bekommen, nicht mehr dem Wert ihrer Waren entspricht und täglich weiter im Wert sinkt. Als Gegenleistung für Nahrungsmittel setzen die privaten Haushalte ihre Wertgegenstände ein. So wird z. B. ein Sack Kartoffeln mit einer teuren Uhr bezahlt. Die Hyperinflation hat ihren Höhepunkt erreicht, wenn die komplette Wirtschaft eines Landes zusammenbricht.

Was ist die Voraussetzung für eine Hyperinflation?

Einer Hyperinflation geht eine Inflation, also eine Geldentwertung, voraus. Die Währung einer Volkswirtschaft sinkt, bis sie gar keinen Wert mehr hat. Dies wirkt sich besonders auf die privaten Haushalte aus. Konsumenten müssen für Waren und Dienstleistungen deutlich mehr Geld ausgeben als vor Beginn der Inflation.

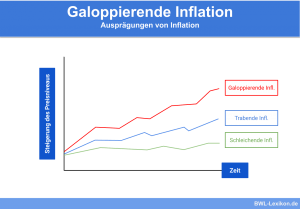

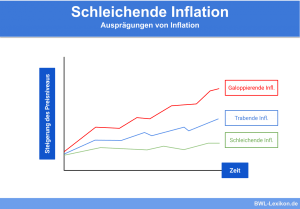

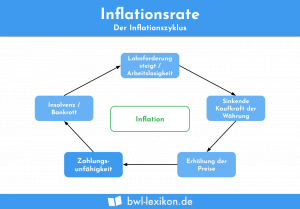

Nicht jede Preiserhöhung löst eine Inflation aus. Preisschwankungen sind im wirtschaftlichen Verkehr keine Seltenheit. Mit zunehmender Nachfrage steigen die Preise für bestimmte Produkte. Geht die Nachfrage wieder zurück, werden die Preise wieder gesenkt. Wird dieser Mechanismus jedoch unterbrochen, weil eine Preiserhöhung für längere Zeit anhält und die Preise immer weiter steigen, ist dies der Beginn einer Inflation. Auch die Erhöhung der Geldmenge – diese wird durch eine Leitzinssenkung der Zentralbanken eingeleitet – kann eine Inflation auslösen.

Eine Inflation wird gemessen an der Inflationsrate. Die Inflationsrate gibt in Prozent an, wie sich das Preisniveau innerhalb einer bestimmten Zeitperiode entwickelt. Als Vergleich werden die Werte herangezogen, die der Preisindex liefert. Steigt z. B. der Preisindex von 100 auf 110, liegt die Inflationsrate bei 5 %.

Wann liegt eine Hyperinflation vor?

Eine Hyperinflation liegt vor, wenn die Preisentwicklung gigantische Ausmaße annimmt. Die Inflationsrate liegt bei einer Hyperinflation bei 50 % und mehr. Sie wird ausgelöst, wenn die Notenbanken zu viel Geld in Umlauf bringen, um den Staatshaushalt auszugleichen. In der Folge steigt das Preisniveau dramatisch an.

Für das in Umlauf gebrachte Geld konnten sich die Menschen nichts kaufen, weil es keine Konsumgüter in ausreichender Menge gab. Das Geld wurde immer weniger wert. Dies führte von der Inflation schließlich in die Hyperinflation.

Wie kann eine Hyperinflation beendet werden?

Um eine Hyperinflation zu beenden, kommt im Grunde nur eine Alternative in Betracht. Die Regierung muss sich für die Einführung einer komplett neuen Währung entscheiden.

Für diesen Schritt stehen dem Staat zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Die alte Währung wird abgeschafft. Jeder Bürger erhält einen bestimmten Betrag der neuen Währung.

- Die neue Währung wird gegen die alte Währung ausgetauscht. Das Austauschverhältnis liegt dabei auf einem sehr hohen Niveau.

Übungsfragen

#1. Kann der Staat auf eine Hyperinflation einwirken?

#2. Welches Verhalten ist untypisch für eine Inflation?

#3. Wann spricht man von einer Hyperinflation?

#4. Welche Gegenmaßnahme kann bei einer Hyperinflation ergriffen werden?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen