Jedes Schuldverhältnis besteht zwischen mindestens zwei Personen. Diese werden als Gläubiger und Schuldner bezeichnet. Aufgrund des Schuldverhältnisses, das die beiden geschlossen haben, ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu verlangen. Gründet sich das Schuldverhältnis auf einen geschlossenen Kaufvertrag, besteht die Erfüllung der Leistung z. B. in der Zahlung des vereinbarten Kaufpreises.

In diesem Text stellen wir dir das Schuldverhältnis vor. Du erfährst, was sich dahinter verbirgt und wie Schuldverhältnisse entstehen. Abschließend klären wir, wie ein Schuldverhältnis erlischt. Um deinen Wissensstand zu aktualisieren, kannst du nach diesem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Synonym:

Was solltest du über Schuldverhältnisse wissen?

Das Schuldverhältnis ist ein Rechtsgeschäft, das im § 241 BGB geregelt ist. Für die Begründung eines Schuldverhältnisses sind mindestens zwei Personen erforderlich. Dies sind der Gläubiger und der Schuldner. Kennzeichnend ist, dass der Gläubiger nur ein relatives Recht geltend machen kann, weil er aufgrund des Schuldverhältnisses selbst zu einer Leistung verpflichtet wird.

Schuldverhältnisse können sich aufgrund einer gesetzlichen Regelung (z. B. § 535 BGB Mietvertrag) oder auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung ergeben. Daneben kennt das bürgerliche Recht auch rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, ihn zu beschäftigen und die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Der Arbeitnehmer stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung. Dafür kann er seinen Anspruch auf die vereinbarte Entlohnung durchsetzen.

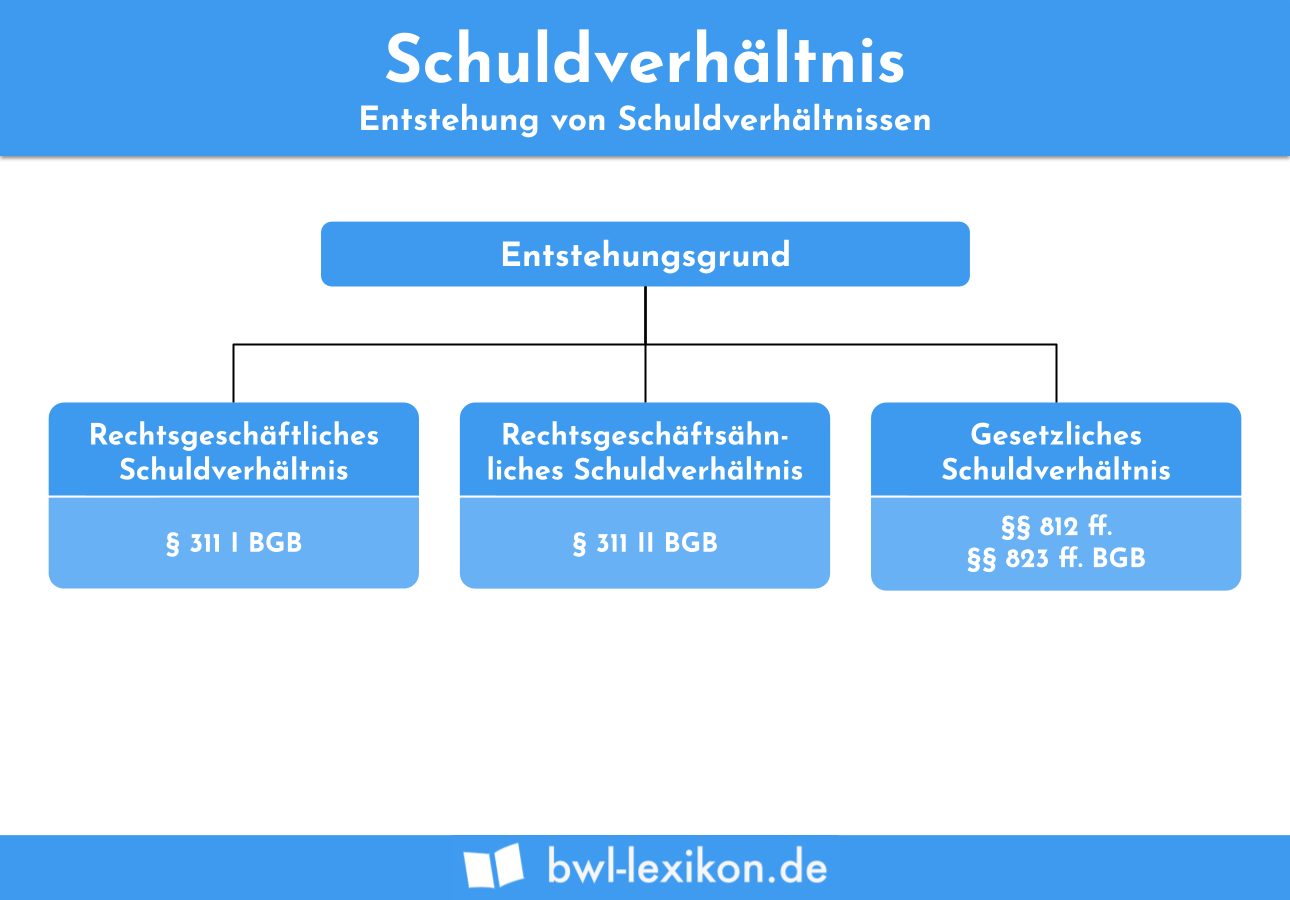

Wie entsteht ein Schuldverhältnis?

Ein Schuldverhältnis entsteht auf einer der folgenden Grundlagen:

- Gesetzliche Schuldverhältnisse

- Vertragliche Schuldverhältnisse

- Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse

Gesetzliche Schuldverhältnisse

Gesetzliche Schuldverhältnisse bestehen aufgrund einer gesetzlichen Norm. Sie entstehen dadurch, dass die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Ein Beispiel für ein gesetzliches Schuldverhältnis bildet z. B. die unerlaubte Handlung nach § 823 BGB.

Vertragliche Schuldverhältnisse

Vertragliche Schuldverhältnisse ergeben sich aufgrund eines geschlossenen Vertrages. Dies kann ein Kaufvertrag, ein Mietvertrag, ein Arbeitsvertrag oder auch eine andere Vertragsart sein, die sowohl den Gläubiger als auch den Schuldner zur Erbringung einer Leistung verpflichtet.

Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse

Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse entstehen bei der Aufnahme von Vertragsverhandlungen oder der Anbahnung eines Vertrages. Die gesetzliche Grundlage hierzu liefert § 311 BGB. Entscheidend ist, dass sich aus einem rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnis keine direkte Leistungspflicht ergibt. Hier stehen die Nebenpflichten eines Schulverhältnisses im Fokus.

Schuldverhältnis im engeren Sinn und Schuldverhältnis im weiteren Sinn: Was ist der Unterschied?

Das bürgerliche Recht unterscheidet zwischen Schuldverhältnissen im weiteren Sinn und Schuldverhältnissen im engeren Sinn.

Unter dem Schuldverhältnis im weiteren Sinn wird die Gesamtheit aller Rechte und Pflichten verstanden, die sich aus einem Schuldverhältnis ergeben.

Das Schuldverhältnis im engeren Sinn bezieht sich hingegen auf die einzelne Forderung, die sich z. B. aus einem Kaufvertrag oder einem Mietvertrag ergibt. Die Forderung des Gläubigers besteht in der Zahlung des Kaufpreises. Der Schuldner kann seinerseits auf die Übergabe der Kaufsache bestehen.

Wie kann ein Schuldverhältnis erlöschen?

Bei dem Erlöschen eines Schuldverhältnisses spielt die Unterscheidung nach weiterem und engerem Sinn ebenfalls eine tragende Rolle.

Das Schuldverhältnis im weiteren Sinn erlischt erst, wenn alle Schuldverhältnisse, die hiermit in Zusammenhang stehen, erloschen sind.

Das Schuldverhältnis im engeren Sinn erlischt durch das Auslösen einer bestimmten Aktion. Dies kann z. B. die Erfüllung einer Leistung oder die gegenseitige Aufrechnung von Forderungen und Schulden sein. Auch der Rücktritt vom Kaufvertrag oder die Unmöglichkeit einer Leistung führen dazu, dass ein Schuldverhältnis erlischt.

Übungsfragen

#1. Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert ein Schuldverhältnis?

#2. Wie viele Personen sind an einem Schuldverhältnis beteiligt?

#3. Welche Art von Schuldverhältnissen kennt das bürgerliche Recht nicht?

#4. Welche Aussage zu den Schuldverhältnissen ist korrekt?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen