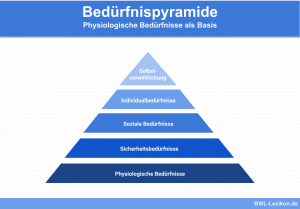

Die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow ist ein Modell der Motivationstheorie. Sie teilt menschliche Bedürfnisse in fünf Stufen ein, die wiederum zwei Gruppen zugeordnet werden. Das Modell geht davon aus, dass die Bedürfnisse eines Menschen zuerst auf einer Stufe weitestgehend befriedigt sein müssen, bevor die der nächsten Stufe für ihn wichtig werden und ihn motivieren.

Du lernst in dieser Lektion, wofür man die Bedürfnispyramide anwendet, wodurch die einzelnen Stufen gekennzeichnet sind und welche Kritikpunkte es an dem Modell gibt. Zum Schluss ermöglichen dir einige Übungsfragen, dein Wissen zu testen.

Synonyme: Maslow-Pyramide | Maslow-Motivationstheorie | Maslowsche Bedürfnishierarchie

Wofür hat die Bedürfnispyramide Bedeutung?

Das Modell der Bedürfnispyramide liefert einen Ansatz zur Erklärung menschlicher Handlungsmotive. Aus der Erkenntnis, dass diese von hierarchisch aufeinander aufbauenden Bedürfnissen abhängen, lassen sich Schlussfolgerungen für die Motivation von Mitarbeitern in der unternehmerischen Praxis ableiten.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass für Maslow als Vertreter der humanistischen Psychologie nicht der Nutzen für Unternehmen im Zentrum der Forschungen stand. Das Konzept der Bedürfnishierarchie entwickelte er in den 1940er und 50er Jahren vorrangig im Hinblick auf die Selbstentfaltungsmöglichkeiten und die psychische Gesundheit der Menschen.

Die betriebswirtschaftlich relevante Motivationstheorie leiteten Wirtschaftswissenschaftler erst später aus Maslows Ideen ab. Auch die vereinfachte Darstellung als Pyramide wurde von Maslow nie verwendet, sondern erst von Charles McDermid in den 1960er Jahren veröffentlicht.

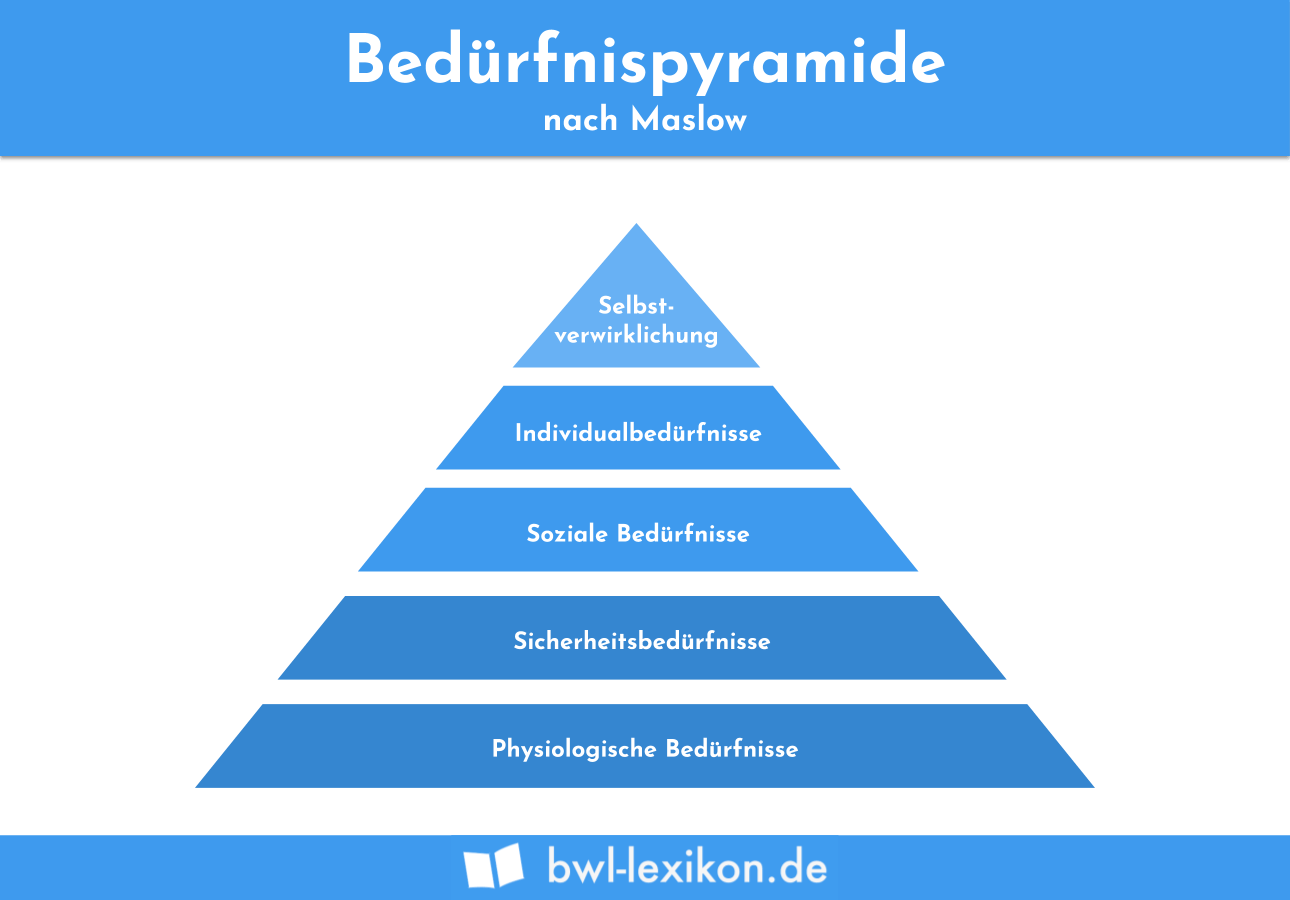

Der Aufbau der Pyramide

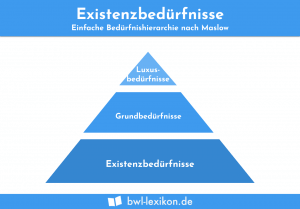

Die Pyramide besteht aus fünf Stufen. Die unteren Stufen stehen dabei für die grundlegenden, wichtigen Bedürfnisse, die zuerst erfüllt werden müssen.

Weiterhin lassen sich die Bedürfnisstufen grob in zwei Gruppen aufteilen:

- die Defizitbedürfnisse

- die Wachstumsbedürfnisse

Die Grenze zwischen beiden verläuft fließend innerhalb der sozialen Bedürfnisse.

Eselsbrücke: „Physiker singen sonntags in Sevilla.“ Die ersten beiden Buchstaben der Wörter stimmen mit denen der Bedürfnisstufen überein.

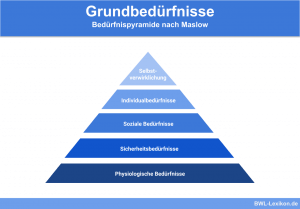

Defizitbedürfnisse

Das Modell der Bedürfnispyramide beinhaltet folgende Defizitbedürfnisse:

- Physiologische Bedürfnisse

- Sicherheitsbedürfnisse

- Soziale Bedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Die Erfüllung der physiologischen Bedürfnisse ist die Voraussetzung dafür, dass der Körper eines Menschen funktioniert und gesund bleibt. Sie stehen deshalb an erster Stelle und bilden die Basis der Bedürfnispyramide.

Beispiele für physische Bedürfnisse sind:

- Essen

- Trinken

- Schlafen

Sicherheitsbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse sind erfüllt, wenn man das Gefühl hat, dass die Lebensumstände und gewohnten Strukturen weitestgehend erhalten bleiben. Sicherheit wird jedoch von den Menschen sehr unterschiedliche empfunden, wobei auch gesellschaftliche Normen eine Rolle spielen.

Beispiele für Sicherheitsbedürfnisse sind:

- Sicherheit der Wohnung

- Materielle Absicherung

- Beständigkeit des Arbeitsplatzes

Soziale Bedürfnisse

Die meisten Menschen brauchen für ihre psychische Gesundheit funktionierende soziale Beziehungen. Es gibt allerdings auch Personen, die sehr zurückgezogen leben und damit glücklich sind. Deshalb gehen Defizit- und Wachstumsbedürfnissen auf dieser Stufe fließend ineinander über.

Beispiele für soziale Bedürfnisse sind:

- Kommunikativer Austausch

- Gruppenzugehörigkeit

- Eigene gesellschaftliche Funktion

Wachstumsbedürfnisse

Bei der am häufigsten verwendeten Darstellung der fünfstufigen Bedürfnispyramide gehören zu den Wachstumsbedürfnissen neben einem Teil der sozialen Bedürfnisse die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung.

Kurz vor seinem Tod im Jahr 1970 erweiterte Maslow die Bedürfnishierarchie um die Stufen der ästhetischen und der kognitiven Bedürfnisse, die er zwischen Individualbedürfnissen und Selbstverwirklichung einordnete. Weiterhin fügte er die Transzendenz, das Streben nach etwas Größerem, als höchste Stufe hinzu. Allerdings ist dieses achtstufige Modell weniger bekannt, weshalb diese Erweiterungen hier nicht erläutert werden.

Individualbedürfnisse

Die Individualbedürfnisse prägen die Individualität eines Menschen. Maslow unterschied innerhalb dieser Stufe zwei Gruppen. Dazu gehören einerseits die Bedürfnisse, an denen der Mensch selbst arbeiten kann.

Beispiele für Individualbedürfnisse sind:

- Erfolg

- Individuelle Interessen

- Unabhängigkeit

Andererseits zählen auch Bedürfnisse dazu, die nur in Verbindung mit anderen Menschen erfüllt werden können.

Beispiele hierfür sind:

- Wertschätzung

- Status

- Einfluss

Selbstverwirklichung

Selbstverwirklichung bedeutet, die eigenen anlagebedingten Potenziale zu erkennen und voll auszuschöpfen. Da Menschen unterschiedliche Anlagen haben, gestaltet sich die Selbstverwirklichung bei jedem anders. Maslow ging in den 1940er Jahren davon aus, dass nur sehr wenige Menschen in der Bedürfnishierarchie so weit aufsteigen, dass ihnen die Selbstverwirklichung wichtig wird.

Bedürfnishierarchie und Motivationstheorie

Aus der von Maslow entwickelten Bedürfnishierarchie leitete Douglas McGregor die Motivationstheorie für das Management ab. Danach lassen sich Mitarbeiter nicht nur mit Geld motivieren, sondern auch über ihre aktuellen Bedürfnisse. Grundsätzlich wirken diese jedoch nur bis zur Erfüllung motivierend.

Wachstumsbedürfnisse lassen sich nie vollständig befriedigen und motivieren deshalb dauerhaft. Diese werden jedoch erst relevant, wenn keine Defizitbedürfnisse mehr offen sind.

Kritik an der Bedürfnispyramide

Die Bedürfnispyramide ist ein vereinfachtes Modell, dass aus Maslows Konzept der Bedürfnishierarchie abgeleitet wurde. Im Lauf der Zeit äußerten andere Wissenschaftler einige Kritikpunkte, die hier kurz erläutert werden sollen.

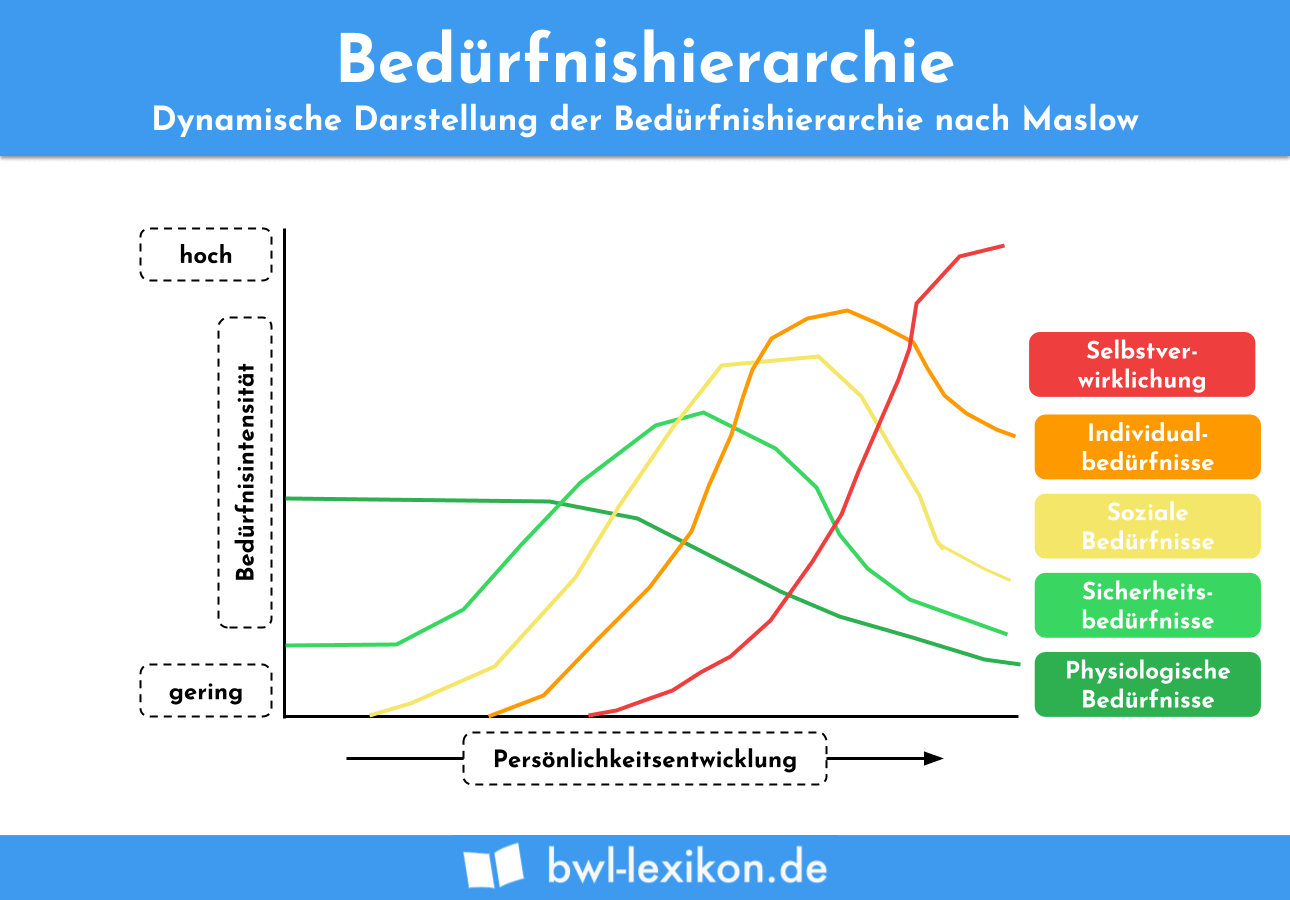

Vereinfachte Hierarchie

Die Darstellung der Bedürfnishierarchie als Pyramide ist zwar anschaulich, aber stark vereinfacht. Denn die streng hierarchische Abfolge der Bedürfnisstufen ist in der Praxis nicht immer zu beobachten. Zum Beispiel streben einige Menschen nach Selbstverwirklichung, legen aber kaum Wert auf Status. Anderen ist der Erfolg so wichtig, dass sie ihre sozialen Beziehungen dafür vernachlässigen.

Maslow selbst ist nicht von einer so strengen Hierarchie ausgegangen. Er wies darauf hin, dass sein Modell langfristiges Verhalten beschreibt. Die folgende Abbildung ist zwar nicht so einprägsam wie die Pyramide, erklärt das ursprüngliche Konzept aber besser:

Individuelle Unterschiede von Mensch zu Mensch

Kritisiert wird weiterhin, dass das Modell von einheitlichen Bedürfnissen und Motiven für alle Menschen ausgeht. In der Realität sind diese jedoch sehr unterschiedlich. Auch wandeln sich die Präferenzen im Laufe des Lebens.

Nicht auf die gesamte Weltbevölkerung anwendbar

Die Bedürfnispyramide charakterisiert die westliche Welt. In anderen Kulturkreisen sind die Hierarchiestufen anders angeordnet. Soziale Beziehungen, vor allem Gruppenzugehörigkeit, haben in vielen asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Gesellschaften einen deutlich höheren Stellenwert.

Kritik an der wissenschaftlichen Methode

Die bisher genannten Kritikpunkte bezogen sich im Wesentlichen auf die vereinfachte Auslegung der Maslowschen Bedürfnishierarchie durch McGregor und McDermid, obwohl sie von Maslow ursprünglich durchaus differenzierter dargestellt wurden.

Allerdings gibt es auch einen Kritikpunkt an seiner Forschungsmethode. Denn er hat die Personen für seine Untersuchungen nicht zufällig ausgewählt, wie es bei wissenschaftlichen Studien üblich ist. Vielmehr beschäftigte er sich ausschließlich mit erfolgreichen, stabilen Persönlichkeiten.

Übungsaufgabe

#1. Was kennzeichnet die Defizitbedürfnisse?

#2. Welche Bedürfnisgruppe zählt NICHT zu den Defizitbedürfnissen?

#3. Lassen sich Wachstumsbedürfnisse vollständig befriedigen?

#4. Wofür hat die Bedürfnispyramide im betriebswirtschaftlichen Sinn Bedeutung?

#5. Was wurde an der Bedürfnispyramide kritisiert?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen