Als Bedarfsdeckungsprinzip wird ein Prinzip des wirtschaftlichen Handelns beschrieben, bei dem die Unternehmen Bedürfnisse der Konsumenten befriedigen, die wirklich vorhanden sind. Heutzutage kommt das Bedarfsdeckungsprinzip insbesondere in öffentlichen Haushalten zum Einsatz. Jegliches wirtschaftliches Handeln ist darauf ausgerichtet, in der Realität vorhandene Bedarfe zu decken.

In folgender Lektion erfährst du, was das Bedarfsdeckungsprinzip ist und in welchen Bereichen es zum Einsatz kommt. Anschließend gibt es noch einige Übungsaufgaben, mit deren Hilfe du das Gelernte über das Bedarfsdeckungsprinzip weiter verfestigt.

- Synonyme: Bedarfsdeckung | Bedürfnisbefriedigung

- Englisch: requires coverage principle

Warum ist das Bedarfsdeckungsprinzip wichtig?

Das Bedarfsdeckungsprinzip gehört zu den wichtigsten Prinzipien der Betriebswirtschaft. Insbesondere in jüngeren Wirtschaftssystemen und in eher primitiv organisierten Kulturen orientieren sich die Unternehmen am Bedarfsdeckungsprinzip. Das Erzielen von maximalem Gewinn stand im Hintergrund, während Bedarfe der Konsumenten gedeckt werden sollten.

Das ist ein Bedarf:

- Individuelles Bedürfnis der Verbraucher

- Kaufkraft, um das Bedürfnis potentiell zu befriedigen

Heutiger Einsatz des Bedarfsdeckungsprinzip

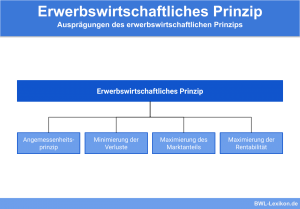

In einem freien marktwirtschaftlichen System orientieren sich die Unternehmen am erwerbswirtschaftlichen Prinzip. Demgegenüber sind es insbesondere die öffentliche Haushalte, bei denen das Bedarfsdeckungsprinzip zur Anwendung kommt. Allerdings gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. In unterschiedlichen Fällen weichen die staatlichen Institutionen von dem Prinzip ab.

Wirtschaftliches System für das Bedarfsdeckungsprinzip

In einem marktwirtschaftlichen und liberalen Wirtschaftssystem gilt das erwerbswirtschaftliche Prinzip. Die Unternehmen orientieren sich am Gewinn und versuchen diesen zu maximieren.

Dies sieht in einer Planwirtschaft anders aus. Die Unternehmen produzieren nach einem Plan, der nach den Bedürfnissen der Menschen konzipiert ist. Ein planwirtschaftliches Land ist folglich prädestiniert für das Bedarfsdeckungsprinzip.

Folgen des Bedarfsdeckungsprinzip

Die Produktivität und Wirtschaftlichkeit eines öffentlichen Haushalts, der sich am Bedarfsdeckungsprinzip orientiert, steht nicht im Vordergrund. Aus diesem Grund stellen die Verantwortlichen lediglich die Einnahmen und Ausnahmen gegenüber. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss und kein Gewinn. Darüber hinaus ist eine Orientierung am Bedarf der Konsumenten Grund dafür, dass kein Wettbewerb existiert.

Wenn Unternehmen oder staatliche Institutionen keinen Gewinn erzielen wollen, entsteht somit auch kein Wettbewerb.

Allerdings verfolgen die öffentlichen Betriebe zwei Prinzipien, die Ausprägung des Bedarfsdeckungsprinzips sind:

- Kostendeckungsprinzip

- Angemessenheitsprinzip

Kostendeckungsprinzip

Auch wenn kein Gewinn erzielt werden soll, verursachen öffentliche Betriebe und Haushalte Kosten. Diese sollen auch bei Verfolgung des Bedarfsdeckungsprinzip selbstverständlich gedeckt werden.

Angemessenheitsprinzip

Zudem besagt das Angemessenheitsprinzip, dass ein Gewinn in angemessener Höhe (besser: ein Überschuss) erwirtschaftet werden kann. Eine Orientierung am maximalen Gewinn erfolgt jedoch nicht.

Das Bedarfsdeckungsprinzip außerhalb des Wirtschaftslebens

Neben den wirtschaftlichen Erscheinungsformen kommt das Bedarfsdeckungsprinzip insbesondere in der Sozialhilfe zum Einsatz. Dort umfasst das Prinzip zweierlei Grundsätze, die maßgeblich für die Bewilligung und Berechnung von Sozialhilfe sind:

Prinzipien der Bedarfsdeckung bei der Sozialhilfe:

- Ausgleich einmaliger Bedürfnisse durch Darlehen und Zuschüsse

- Berechnung der Sozialhilfe orientiert sich an den Lebensbedürfnissen

Übungsaufgaben

#1. Welches Synonym passt nicht zum Bedarfsdeckungsprinzip?

#2. Verfolgen die Unternehmen im Normalfall in einer freien Marktwirtschaft das Bedarfsdeckungsprinzip?

#3. Bei einem öffentlichen Haushalt, der das Bedarfsdeckungsprinzip verfolgt, gibt es keine Gewinnberechnung.

#4. Wo kommt das Bedarfsdeckungsprinzip NICHT zum Einsatz?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen