Der Schuldnerverzug setzt einen Schuldner in Verzug, wenn er seine Leistungspflicht aus einem Rechtsgeschäft nicht bis spätestens zum Ablauf der Fälligkeit begleicht. Der Schuldnerverzug tritt ein, wenn der Gläubiger dem Schuldner die erste Mahnung zugestellt hat. Kommt die 30-Tage-Regel zur Anwendung, bedarf es keiner Mahnung, um den Schuldner in Verzug zu setzen.

In diesem Abschnitt lernst du den Schuldnerverzug kennen. Wir erklären dir, was sich dahinter verbirgt und welche drei Voraussetzungen für den Verzug eines Schuldners erfüllt sein müssen. Nachdem du weißt, welche Rechtsfolgen sich aufgrund eines Schuldnerverzugs ergeben können, zeigen wir dir abschließend, welche Wirkung eine Einrede auf den Schuldnerverzug hat. Damit du deinen Wissensstand zum Schuldnerverzug erweiterst, kannst du nach dem Text einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: debtor’s delay

Was solltest du über den Schuldnerverzug wissen?

Der Schuldnerverzug gehört zu den Vertragsverletzungen. Er tritt dann ein, wenn die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs erfüllt sind. Der Gläubiger der Leistung nutzt das Rechtsinstitut, um seine Forderung durchzusetzen. In der Regel bedarf es einer Mahnung, um den Schuldner in Verzug zu setzen. Hat der Gläubiger dem Schuldner in der Rechnung ein festes Datum für die Fälligkeit der Forderung genannt, tritt der Schuldnerverzug automatisch ein.

Welche drei Voraussetzungen kennt der Schuldnerverzug?

Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs ergeben sich aus § 286 BGB.

Hiernach müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Durchsetzbarer Anspruch

- Fälligkeit

- Mahnung

Durchsetzbarer Anspruch

Grundvoraussetzung für den Schuldnerverzug ist, dass der Gläubiger einen Anspruch gegen den Schuldner durchsetzen kann. Dieser Anspruch resultiert z. B. aus einem Kauf – oder Mietvertrag. Der Gläubiger hat seine Verpflichtung – z. B. den Verkauf eines Produkts – erfüllt – und kann nun erwarten, dass sein Anspruch ebenfalls befriedigt wird. Dies bedeutet, dass sein Anspruch durchsetzbar ist.

Fälligkeit

Die zweite Voraussetzung betrifft die Fälligkeit der Leistung. Die Fälligkeit ergibt sich z. B. dadurch, dass der Gläubiger dem Schuldner eine Frist für die Zahlung eines Rechnungsbetrages vorgibt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die Leistung fällig. Wurde kein Fälligkeitsdatum vereinbart, tritt die Fälligkeit spätestens 30 Tage nach der Rechnungsstellung ein.

Mahnung

Als Letztes setzt der Gläubiger den Schuldner mit dem Versand der ersten Mahnung in Verzug. Dieser Schritt erübrigt sich, wenn die Leistungspflicht sich nach dem Kalender bestimmt oder der Gläubiger in der Rechnung ein Fälligkeitsdatum festgelegt hat.

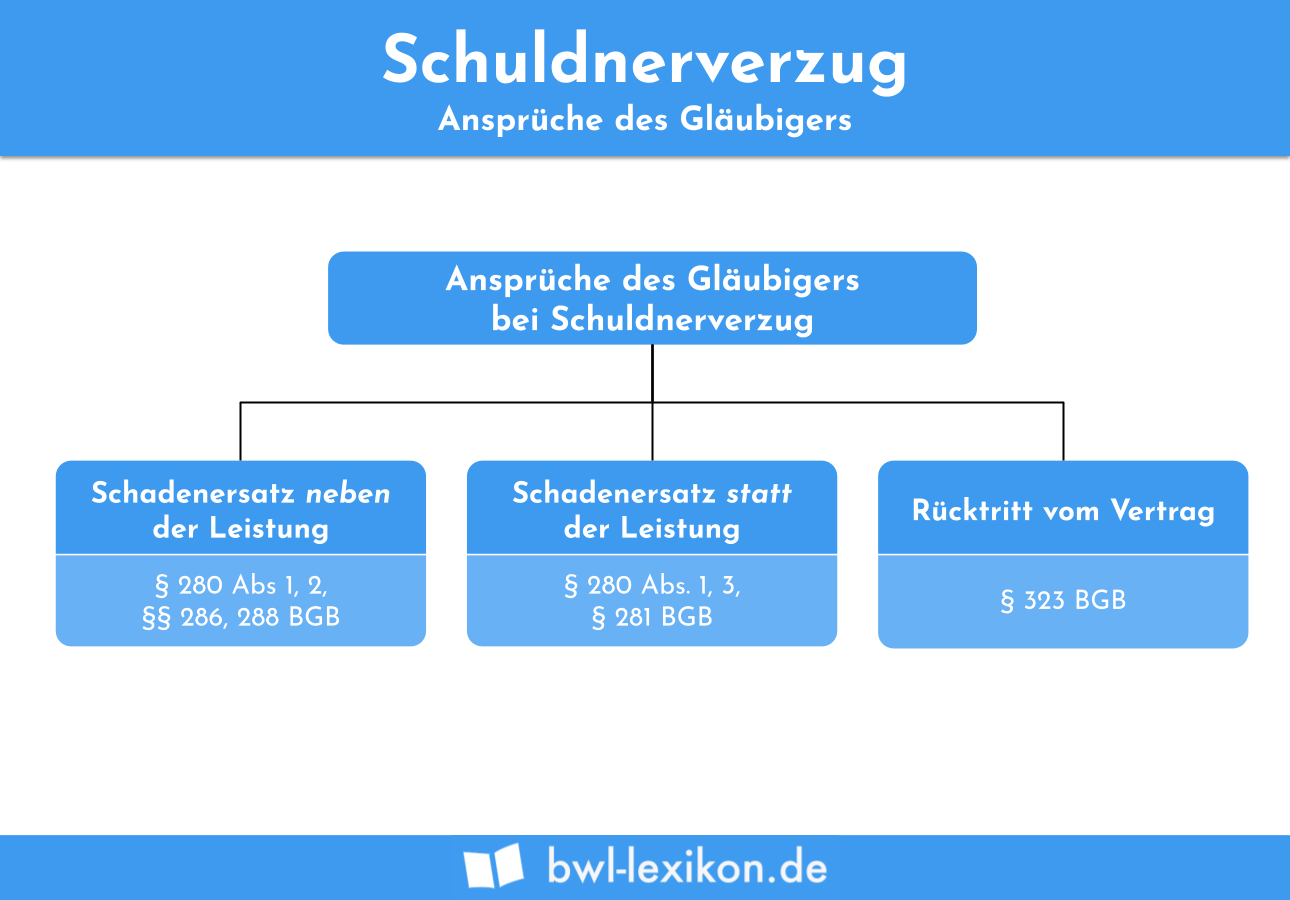

Welche Rechtsfolgen ergeben sich aufgrund des Schuldnerverzugs?

Die Rechtsfolgen eines Schuldnerverzugs laufen darauf hinaus, dass der Gläubiger seine Ansprüche gegen den Schuldner durchsetzen kann.

Hierbei wird wie folgt unterschieden:

- Schadenersatz neben der Leistung

- Schadenersatz statt der Leistung

- Rücktritt vom Vertrag

Schadenersatz neben der Leistung

Der Gläubiger kann seinen Anspruch gegen den Schuldner weiter durchsetzen. Daneben kann er den Ersatz eines entstandenen Schadens verlangen. Dies ist z. B. durch die Festsetzung von Verzugszinsen möglich.

Schadenersatz statt der Leistung

Der Gläubiger verlangt den Schadenersatz statt der Leistung, weil er z. B. nicht mehr an der Vertragserfüllung interessiert ist.

Rücktritt vom Vertrag

Der Gläubiger tritt vom Vertrag zurück. Dies bedeutet, dass auch der Schuldner keine vertraglichen Ansprüche mehr geltend machen kann.

Wie wirkt eine Einrede auf den Schuldnerverzug?

Die Einrede – z. B. der Eintritt einer Verjährung – hemmt den Anspruch. Damit gehen die Rechte des Gläubigers nicht komplett verloren.

Übungsfragen

#1. Wann ist es nicht erforderlich, den Schuldner mit einer Mahnung in Verzug zu setzen?<

#2. Was zählt nicht zu den Voraussetzungen eines Schuldnerverzugs?

#3. Wie wirkt eine Einrede auf den Schuldnerverzug?

#4. Welche Aussage zum Schuldnerverzug ist nicht korrekt?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen