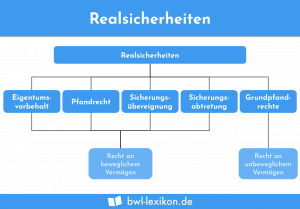

Der verlängerte Eigentumsvorbehalt ist eine Unterform des einfachen Eigentumsvorbehalts. Vereinbaren Verkäufer und Käufer einen Eigentumsvorbehalt, darf der Verkäufer die verkaufte Ware so lange zurückbehalten, bis der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung aus dem Kaufvertrag nachgekommen ist. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt erweitert den einfachen Eigentumsvorbehalt. Dieser bezieht sich auf den Gegenstand, den ein Verkäufer dem Käufer überlässt. Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt geht das Recht des Verkäufers auch auf den Gegenstand über, der in ein geliefertes Produkt eingegangen ist.

In dieser Lektion behandeln wir den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Du erfährst, was der verlängerte Eigentumsvorbehalt ist und welche Rechte der Verkäufer mit der Vereinbarung gegenüber dem Käufer geltend machen kann. Wir informieren dich abschließend über die verschiedenen Arten des Eigentumsvorbehalts. Um dein Wissen zu vertiefen kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: extended retention of title

Was solltest du über den verlängerten Eigentumsvorbehalt wissen?

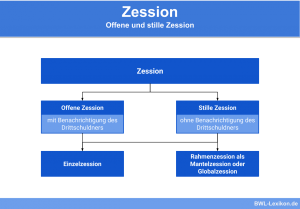

Der verlängerte Eigentumsvorbehalt ist gesetzlich nicht definiert. Der Verkäufer kann aber bei jedem Kaufvertrag separat festlegen, dass er das Recht hat, einen separaten Eigentumsvorbehalt gegenüber einem Kunden geltend zu machen. Alternativ legt er den verlängerten Eigentumsvorbehalt in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen fest. In diesem Fall kann er den verlängerten Eigentumsvorbehalt bei jedem Verkauf geltend machen, ohne dass er speziell in dem Kaufvertrag darauf hinweist.

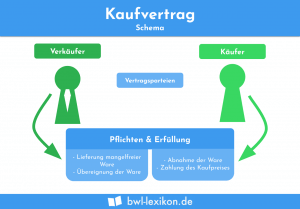

Schließen Verkäufer und Käufer einen Kaufvertrag ab, gehen beide Vertragsparteien eine rechtliche Verpflichtung ein. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer die Verfügungsmacht über den gekauften Gegenstand zu verschaffen. Dies geschieht durch die Übergabe des Gegenstandes. Dem Käufer obliegt die Pflicht, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.

Für den Fall, dass der Verkäufer kein Geld erhält, kann er vorsorgen, indem er einen verlängerten Eigentumsvorbehalt vereinbart. Mit der Geltendmachung dieses verlängerten Eigentumsvorbehalts kann er die Ware so lange zurückbehalten, bis der Käufer seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag erfüllt. Gemäß § 985 BGB kann der Eigentümer auch die Herausgabe des Gegenstands vom Käufer verlangen.

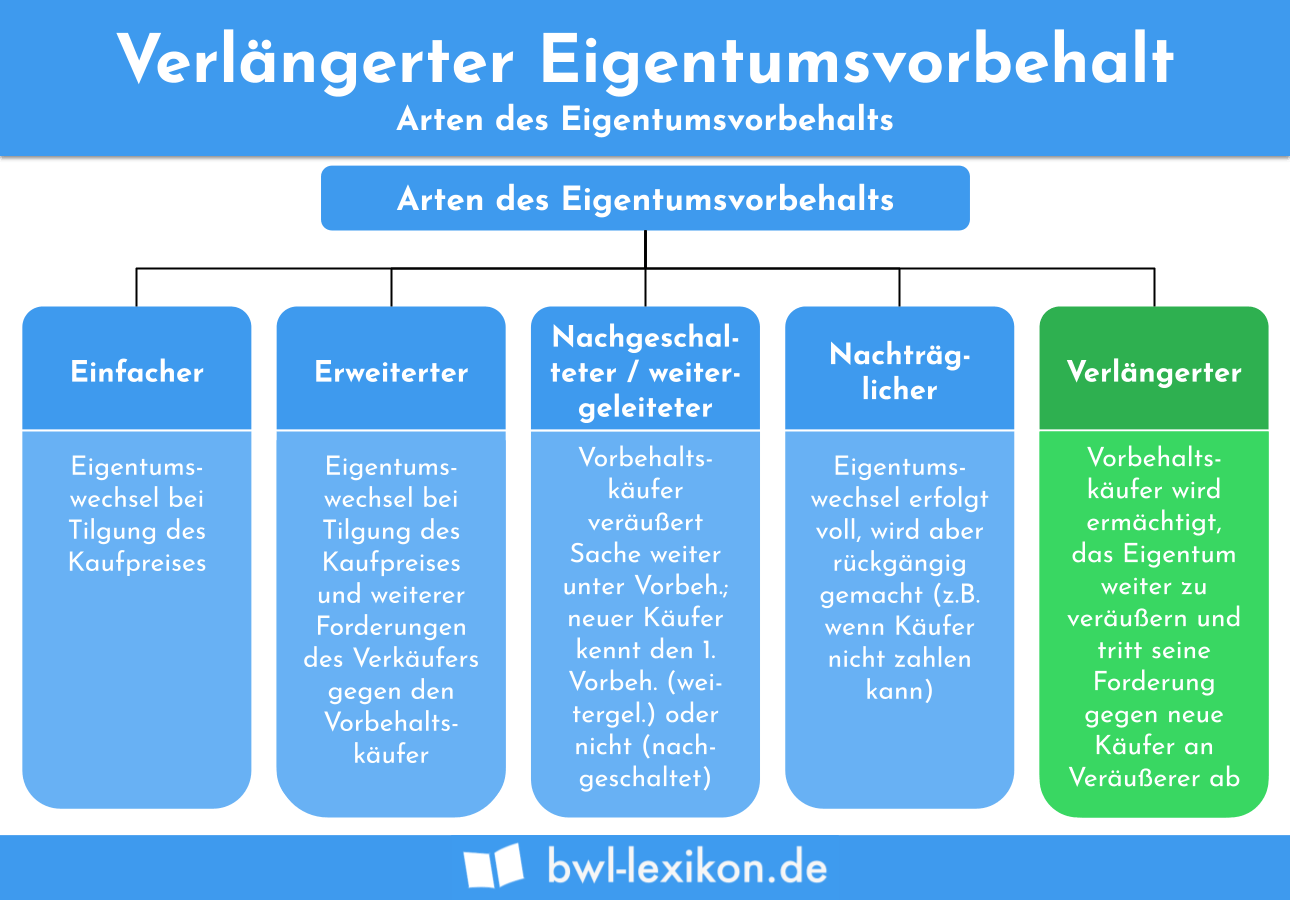

Arten des Eigentumsvorbehalts

Der verlängerte Eigentumsvorbehalt stellt eine Unterform des einfachen Eigentumsvorbehalts dar. Daneben kennt das Kaufvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs erweiterten Eigentumsvorbehalt.

Einfacher Eigentumsvorbehalt

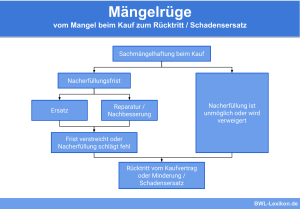

Ein einfacher Eigentumsvorbehalt kennzeichnet sich dadurch, dass der Käufer eines Gegenstands zunächst nur dessen Besitzer wird. Das Eigentum behält der Verkäufer sich so lange zurück, bis der Käufer den im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis gezahlt hat. Für den Käufer bedeutet dies, dass er den verkauften Gegenstand nur benutzen kann. Ein Weiterverkauf ist durch den einfachen Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen. Erfolgt dieser jedoch an einen gutgläubigen Dritten, erlischt der verlängerte Eigentumsvorbehalt des ersten Verkäufers. In diesem Fall ist der unberechtigte Weiterverkäufer zum Schadenersatz verpflichtet.

Weil die ”B-AG” einen einfachen Eigentumsvorbehalt vereinbart hat, bleibt sie Eigentümer des verkauften Computers. Mit dieser Vereinbarung ist es der ”A-GmbH” untersagt, den Computer weiterzuverkaufen. Da diese das Verbot missachtet und den Computer an einen gutgläubigen Kunden verkauft, erlischt der einfache Eigentumsvorbehalt. Der gutgläubige Kunde wird neuer Eigentümer des Computers.

Die ”B-AG” kann gegen die ”A-GmbH” eine Schadenersatzforderung in Höhe des Kaufpreises geltend machen, der mit dem gutgläubigen Kunden vereinbart wurde.

Erweiterter Eigentumsvorbehalt

Der erweiterte Eigentumsvorbehalt wird vereinbart, wenn ein Käufer zurückliegende Rechnungen nicht bezahlt hat. Der Verkäufer bleibt so lange Eigentümer, bis der Käufer alle Rechnungen beglichen hat.

Sonderformen des Eigentumvorbehalts

Neben der Grundform und den beiden Unterformen sind im BGB auch die beiden Sonderformen zum Eigentumsvorbehalt geregelt.

Dies sind:

- Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel

- Vertragswidriger Eigentumsvorbehalt

Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel

Der Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts kann eine Verarbeitungsklausel beigefügt werden. Hiermit verpflichtet sich der Käufer der Ware, den gekauften Gegenstand für den Verkäufer weiterzuverarbeiten. Durch die Klausel wird er zum Hersteller des neuen Produkts. Er ist auch Eigentümer dieses Produkts. Die rechtliche Regelung hierzu findet sich in § 950 BGB.

Vertragswidriger Eigentumsvorbehalt

Ein vertragswidriger Eigentumsvorbehalt ist gegeben, wenn dieser weder vertraglich vereinbart wurde noch aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers hervorgeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Verkäufer diesen nun geltend machen, wenn er spätestens bei der Besitzübergabe gegenüber dem Käufer ausdrücklich erklärt, dass er sich das Eigentumsrecht vorbehält, solange der Käufer die Rechnung noch nicht bezahlt hat.

Übungsfragen

#1. Worauf kann ein Verkäufer sich nicht stützen, wenn er gegenüber einem Kunden das Recht des verlängerten Eigentumsvorbehalts durchsetzen möchte?

#2. Welchen Anspruch kann ein Verkäufer gegenüber dem Käufer geltend machen, wenn zwischen den beiden Parteien ein verlängerter Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde?

#3. Kann die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts erlöschen?

#4. Welcher Eigentumsvorbehalt ist rechtlich nicht zulässig?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen