In der Regel können Kaufverträge in jeder beliebigen Form abgeschlossen werden. Wer im Supermarkt eine Ware auf das Kassenband legt, den Kaufpreis bezahlt und die Ware mitnimmt, hat mit dem Markt einen Kaufvertrag abgeschlossen: Es liegt eine übereinstimmende Willenserklärung vor, der verlangte Preis wurde bezahlt, die Ware akzeptiert. Doch es gibt Situationen und rechtliche Vorgaben, wann ein schriftlicher Kaufvertrag aufzusetzen ist. Die Schriftform bietet die Möglichkeit, spätere Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden, da alle wichtigen Punkte und Vereinbarungen festgehalten wurden.

In dieser Lerneinheit erfährst du, welche Inhalte und Bestandteile ein schriftlicher Kaufvertrag haben sollte und was sich jeweils dahinter verbirgt bzw. worauf genau zu achten ist. Im Anschluss findest du einige Übungsfragen, um deinen Lernerfolg zu kontrollieren.

Englisch: Content of the Sale and Purchase Agreement

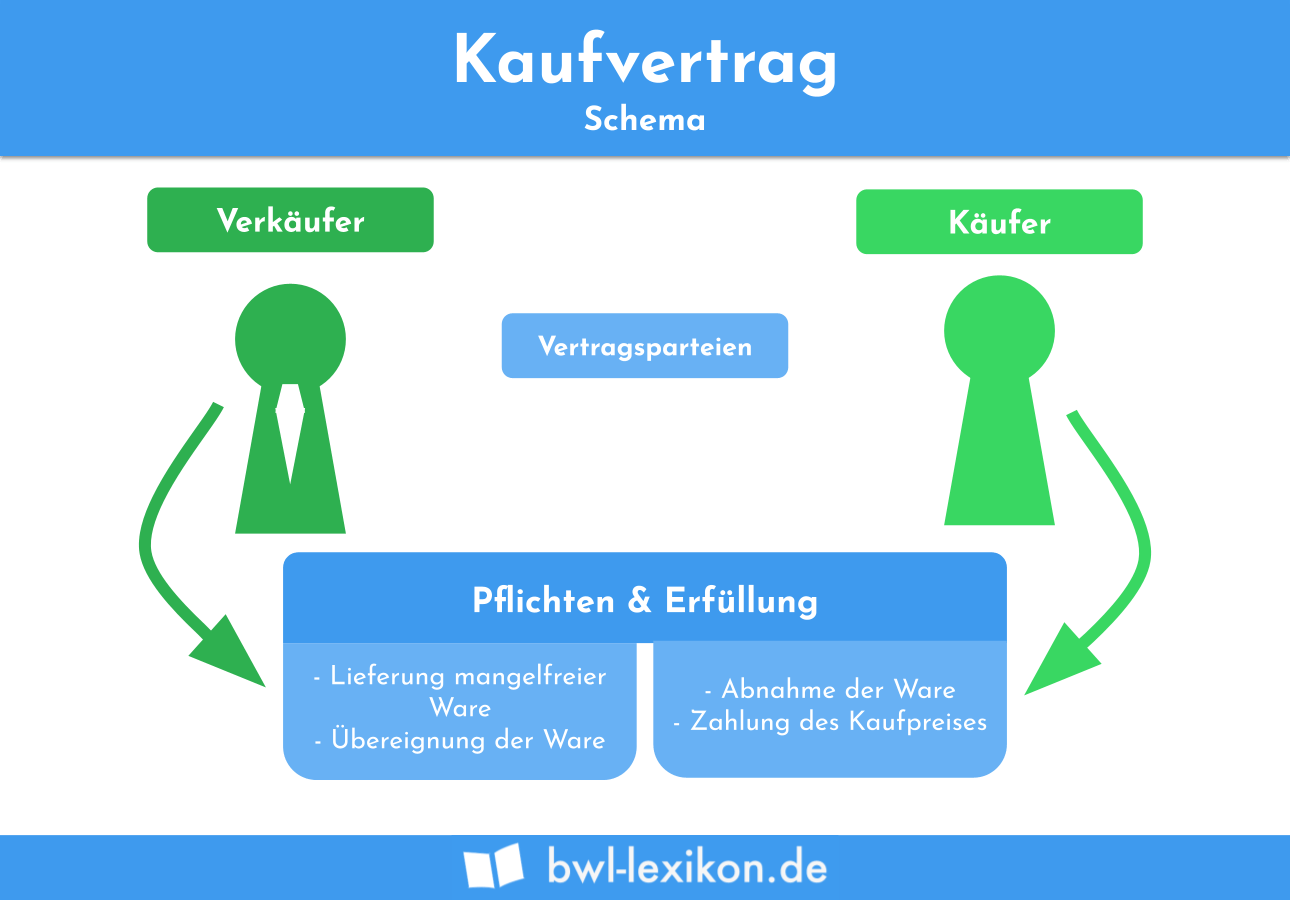

Bedeutung von Kaufverträgen

Ein Kaufvertrag kommt immer dann zustande, wenn eine Kaufsache gegen einen Kaufpreis ausgetauscht wird. Der Großteil der Kaufverträge wird mündlich oder sogar stillschweigend abgeschlossen; doch für den Austausch bestimmter Kaufsachen ist die Schriftform erforderlich oder sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Wird ein Kaufvertrag schriftlich aufgesetzt, auch ohne dass gesetzliche Vorschriften greifen, sollten gewisse Vereinbarungen darin in jedem Fall fixiert werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Inhalte und Bestandteile eines Kaufvertrages

Zu den typischen Bestandteilen und inhaltlichen Anforderungen eines Kaufvertrages zählen unter anderem

- die Art, Beschaffenheit und Güte der Ware

- die Menge der Ware

- der Preis der Ware

- Verpackungskosten

- Gewichtsabzüge

- Preisabzüge

- Lieferzeit / Liefertermin

- Versand der Ware

- Zahlungsvereinbarungen

- Erfüllungsort

- Gefahrenübergang

- Eigentumsvorbehalt

- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Art, Beschaffenheit und Güte der Ware

Die Art der Ware wird durch ihre handelsübliche Bezeichnung festgelegt.

- Waschvollautomat, 7 kg-Trommel

- Drucker- & Kopier-Papier

- Hühnereier

Die Beschaffenheit und Güte der Ware wird festgelegt durch Herstellermarken, Güteklassen, Typenbezeichnungen, Gütezeichen, Farben, Herkunftsort, Muster, Proben etc.

- Waschvollautomat, 7 kg-Trommel, Marke „CleverClean“, Energieeffizienzklasse A++

- Drucker- & Kopier-Papier, DIN A4, holzfrei, für Tintenstrahl-Drucker geeignet

- Hühnereier, Größe M, Güteklasse A

Menge der Ware

Die Angabe der Warenmenge erfolgt in gesetzlichen Maßeinheiten wie m (Meter), lfm (laufende Meter), kg (Kilogramm), l (Liter) oder auch in handelsüblichen Maßeinheiten wie Dutzend, Stück, Sack, Pack etc.

- 50 Sack Mehl

- 300 lfm Seidentuch

Preis der Ware

Der Preis der Ware ist in gültigen Geldeinheiten pro Mengeneinheit anzugeben, zum Beispiel in EUR pro Stück oder USD pro Barrel.

Bei einer genauen Preisangabe sind – sofern vorhanden – folgende Informationen zusätzlich zu berücksichtigen:

Verpackungkosten

Bei einer Verkaufsverpackung handelt es sich um die Umhüllung der Ware. Die Kosten dafür sind in aller Regel im Kaufpreis enthalten.

- Glasflakons für Parfums sowie die Schachtel dazu

- Brötchentüten

- Becher für Joghurt sowie die passenden Karton-Paletten für das leichtere Handling mehrerer Becher

Davon abzugrenzen ist die Versandverpackung, die die Ware auf dem Transportweg zum Kunden vor Beschädigungen schützt. Dazu zählen Umkartons und auch Füllmaterialien wie Luftpolsterfolie und Packpapier.

Laut Gesetz hat der Käufer die Kosten für die Versandverpackung zu tragen, doch können vertraglich abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Gewichtsabzüge

Bei bestimmten Gütern kann es während des Transportes zu Gewichtsverlusten kommen oder die Ware ist nicht zu 100 Prozent verwendbar. Daher ist es in den entsprechenden Branchen üblich, einen Gewichtsabzug vom Preis vorzunehmen.

- Einwiegeverluste: Verluste beim Umpacken der Waren

- Leckagen: Verluste von Flüssigkeiten beim Abfüllen, durch Verdunsten oder durch Ausrinne

- Verschnitt: Verluste durch Verschnitt

- Refaktie: Verluste durch beschädigte und unbrauchbare Teile oder Anteile

Preisabzüge

Zu den Preisabzügen zählen Rabatte und Skonti.

Bei einem Rabatt handelt es sich um eine Preissenkung, die in der Regel durch einen festen Prozentsatz angegeben wird. Rabatte werden als Kaufanreiz eingesetzt.

- Mengenrabatte (werden bei Abnahme größerer Mengen gewährt)

- Treuerabatte (werden in erster Linie Stammkunden angeboten, um die Geschäftsbeziehung zu stärken)

- Saisonrabatte (werden häufig im Rahmen eines Sonderschlussverkaufs angeboten)

- Sonderrabatte (zum Beispiel für Mitarbeiter oder bestimmte Personengruppen)

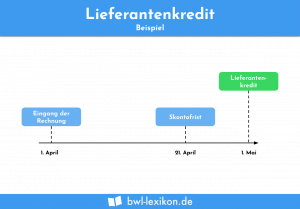

Skonti werden zwar auch als Rabatte betrachtet, doch handelt es sich genau genommen um eine Art Belohnung für eine gute Zahlungsmoral. Sie werden bei Begleichung einer Rechnung innerhalb einer genannten Frist gewährt.

So heißt es beispielsweise: „Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungseingang gewähren wir 2 Prozent Skonto.“

Lieferzeit / Liefertermin

Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, muss der Verkäufer die georderte Ware sofort liefern, der Käufer muss sie sofort annehmen.

Abweichende Liefertermine sollten schriftlich fixiert werden, zum Beispiel

- Lieferung innerhalb von vier Wochen

- Lieferung am 15. Mai

- Lieferung bis spätestens 30. August

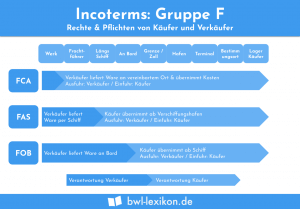

Versand der Ware

Warenschulden sind Holschulden. Das bedeutet, dass der Käufer die Ware beim Verkäufer abzuholen hat, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Kosten der Abnahme trägt demnach der Käufer.

Wünscht er einen Versand der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, hat er die Kosten dafür zu tragen. Auch hier gilt, dass im Kaufvertrag durchaus andere Vereinbarungen aufgenommen werden können.

Zahlungsvereinbarungen

In der Regel ist der Kaufpreis einer Ware sofort fällig, allerdings räumt die gesetzliche Zahlungsfrist dem Kunden einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen nach Zugang einer Rechnung ein (§ 286 BGB). Erst nach Ablauf dieser Frist befindet er sich im Zahlungsverzug.

Mögliche abweichende Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer können sein:

- Vorkasse (Zahlung vor Lieferung)

- sofortige Zahlung bei Lieferung (Barkauf)

- Zielkauf oder Kreditkauf (auf Rechnung mit vereinbarter Zahlungsfrist)

Grundsätzlich gilt, dass der Käufer die gegebenenfalls entstehenden Kosten für die Zahlungsübermittlung trägt (Bringschuld).

Erfüllungsort

Beim Erfüllungsort handelt es sich um den Ort, an dem der Schuldner seine Leistung zu erbringen hat. Der Verkäufer schuldet die Ware, der Käufer das Geld. Durch rechtzeitige und einwandfreie Leistung am Erfüllungsort werden beide von ihrer vertraglichen Verpflichtung befreit.

Laut Gesetz ist der Erfüllungsort für die Warenerbringung der Wohn- oder Geschäftssitz des Verkäufers, für die Zahlung ist es der Wohn- oder Geschäftssitz des Käufers.

Im Vertrag können abweichende Vereinbarungen getroffen werden, zum Beispiel mit dem Wortlaut „Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist der Geschäftssitz des Verkäufers in München“.

Gefahrenübergang

Der Gefahrenübergang regelt die Frage, wer einen entstandenen Schaden zu tragen bzw. zu ersetzen hat, wenn beispielsweise die Ware durch eine zufällige Verschlechterung im Wert sinkt oder sie durch einen zufälligen Untergang (Diebstahl, Hochwasser, Feuer oder ähnliches) abhanden kommt.

Der Gefahrenübergang vom Verkäufer auf den Käufer tritt ein, wenn

- die Ware unabhängig vom Erfüllungsort an ihn übergeben wurde,

- die Ware an einen Spediteur oder Frachtführer übergeben wurde oder

- die Ware auf Wunsch des Käufers an einen vom Erfüllungsort abweichenden Ort verschickt wird.

Bis zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs trägt der Verkäufer das Risiko im Falle möglicher Schäden an der Ware.

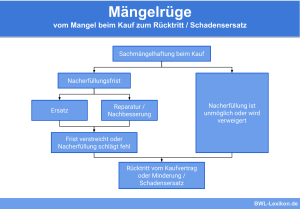

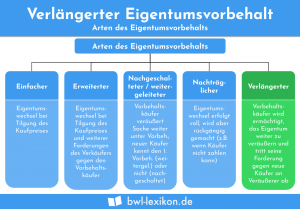

Eigentumsvorbehalt

Es ist gebräuchlich, dass Verkäufer und Käufer einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren. Das bedeutet, dass die Ware Eigentum des Verkäufers bleibt, solange der Kaufpreis nicht endgültig bezahlt ist. Der Käufer gelangt also zunächst nur in den Besitz der Ware; Eigentümer wird er dann, wenn er die Rechnung beglichen hat.

So kann der Verkäufer rechtlich gesehen die Ware zurückfordern, falls der Käufer den Kaufpreis nicht zahlt.

Es gibt darüber hinaus einen verlängerten Eigentumsvorbehalt. In diesem Fall tritt der Käufer bei Weiterverkauf der Ware die entstehende Forderung an den ursprünglichen Verkäufer ab.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen fassen die zum Teil sehr umfangreichen Regelungen im Kaufvertrag zusammen. Einzelabreden im Vertrag haben allerdings Vorrang vor den AGB. Wird ein Vertragspartner durch einzelne Bestimmungen in den AGB benachteiligt, sind diese unwirksam.

Übungsfragen

#1. Ein Kaufvertrag kommt immer dann zustande, wenn …

#2. Fehlt im Kaufvertrag ein genauer Hinweis zur Güte und Beschaffenheit der Ware, darf der Verkäufer eine Ware mittlerer Art und Güte liefern. Richtig oder falsch?

#3. Was ist eine Verkaufsverpackung und wer trägt die Kosten dafür?

#4. Was zählt NICHT zu den Preisabzügen?

#5. Warenschulden sind Holschulden. Richtig oder falsch?

#6. Welche gesetzliche Zahlungsfrist wird dem Käufer im B2B-Geschäft eingeräumt, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen