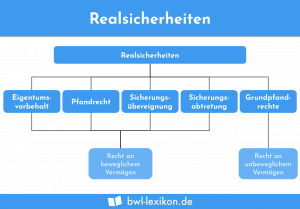

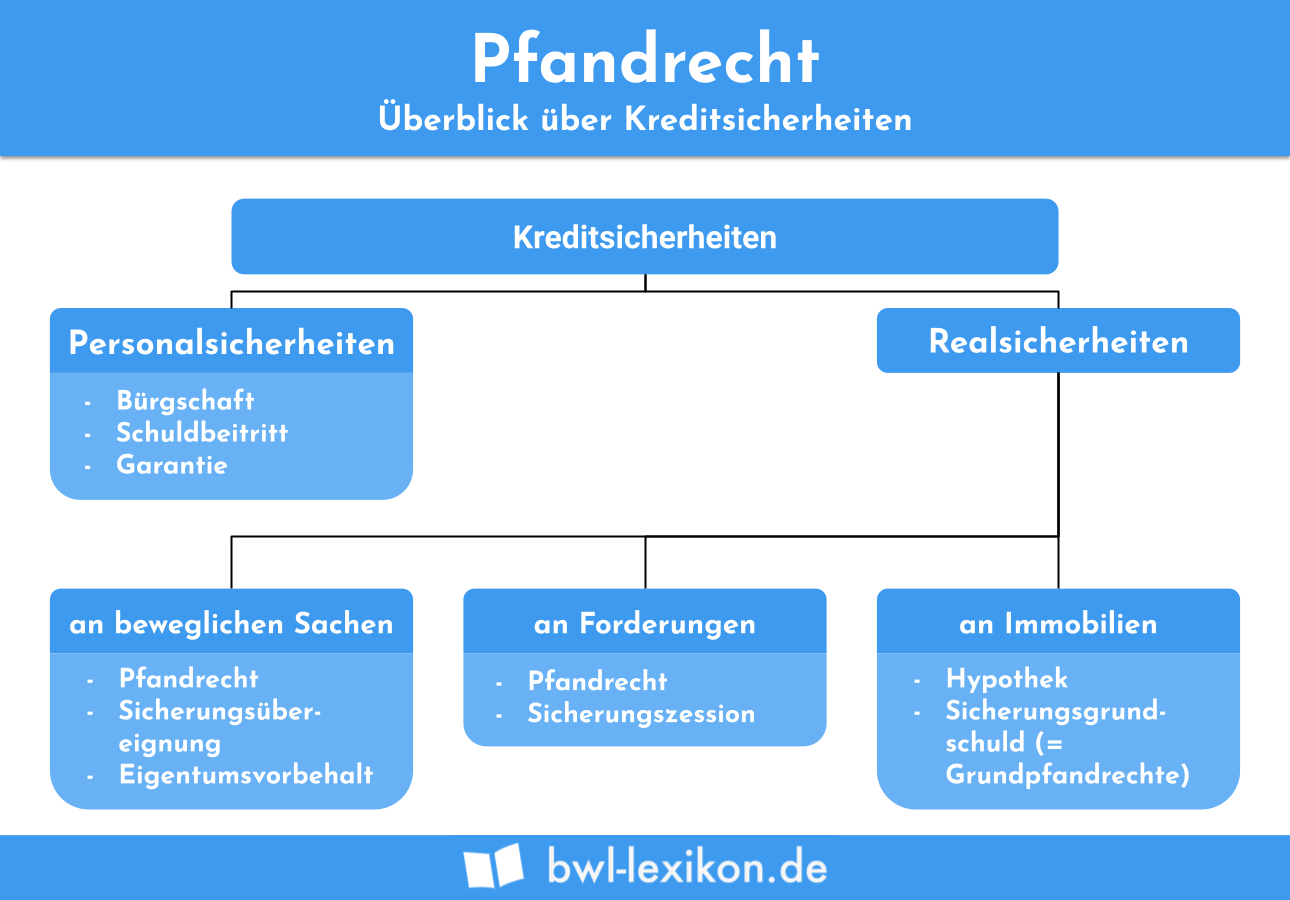

Das Pfandrecht gehört im deutschen Recht zu den Realsicherheiten. Weitere Realsicherheiten sind der Eigentumsvorbehalt, die Sicherungsübereignung, die Sicherungsabtretung und die Grundpfandrechte. Das Pfandrecht dient dem Gläubiger einer Forderung zur finanziellen Absicherung seines Anspruchs.

In dieser Lektion stellen wir dir das Pfandrecht vor. Wir informieren dich über die Bedeutung und die Zielsetzung des Pfandrechts. Nachdem du erfahren hast, welche unterschiedlichen Arten von Pfandrechten es gibt, zeigen wir dir abschließend, was Pfandreife bedeutet und wie sich das Pfandrecht in der Praxis umsetzen lässt. Zur Vertiefung deiner Kenntnisse über das Pfandrecht kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: lien

Welchen Stellenwert besitzt das Pfandrecht?

Das Pfandrecht besitzt im wirtschaftlichen Geschäftsverkehr eine sehr hohe Bedeutung, wenn der Gläubiger einer Forderung sich gegen den Ausfall der Begleichung absichern möchte. Kennzeichnend für das Pfandrecht ist, dass der Schuldner unmittelbarer Besitzer des Pfandgegenstandes ist. Durch die Übergabe an den Pfandgläubiger wird dieser aber zum mittelbaren Besitzer. Kommt der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann der Gläubiger den Pfandgegenstand nach seinem Ermessen verwerten. Dies bedeutet z. B. auch, dass er den Pfandgegenstand veräußern kann.

Welche Arten von Pfandrechten lassen sich unterscheiden?

Folgende Arten von Pfandrechten können unterschieden werden:

- Vermieterpfandrecht

- Unternehmerpfandrecht

- Pfandrecht für Gastwirte und Hoteliers

- Pfandrecht nach BGB

Vermieterpfandrecht

§ 562 BGB räumt einem Vermieter ein zusätzliches Recht ein, wenn er aus der Vermietung einer Immobilie einen Schaden erleidet, den sein Mieter zu vertreten hat. Dies kann z. B. der Ausfall der Mietzahlungen sein. Der Vermieter darf das Pfandrecht in Anspruch nehmen, wenn der Mieter seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Voraussetzung ist, dass die Forderung, auf die sich der Vermieter bezieht, im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis entstanden ist.

Das Pfandrecht des Vermieters bezieht sich auf die Gegenstände, die der Mieter in die Wohnung eingebracht hat und die von einer Pfändung nicht ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen ist z. B. ein Gegenstand, den der Mieter dringend für seine berufliche Tätigkeit benötigt oder Dinge, die der Mieter notwendigerweise braucht (beispielsweise eine Brille).

Unternehmerpfandrecht

Ein Unternehmer kann das Unternehmerpfandrecht geltend machen, wenn er in Vorleistung geht und sein Kunde die Tätigkeit nicht bezahlen möchte.

Pfandrecht für Gastwirte und Hoteliers

Bezahlt ein Hotelgast seine Rechnung für Übernachtung und Frühstück nicht, ist ein Hotelier dazu berechtigt, alle Gegenstände als Pfand einzusetzen, die er in dem Hotelzimmer findet und dem Hotelgast zuordnen kann. Für dieses Recht ist keine vertragliche Vereinbarung notwendig.

Pfandrecht nach BGB

In bestimmten Fällen ordnet der deutsche Gesetzgeber das Pfandrecht an. Hier spricht man vom gesetzlichen Pfandrecht. Gesetzlich fixiert ist das Pfandrecht in den §§ 1204 bis 1296 BGB. Unterschieden wird hier das Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten.

Was bedeutet Pfandreife?

Ein Gläubiger kann ein Pfand nur verwerten, wenn die Pfandreife eingetreten ist. Hierzu muss die Forderung, die von dem Schuldner nicht erfüllt wird, fällig geworden sein. Für die Verwertung des Pfands ist es ausreichend, wenn die Fälligkeit nur teilweise fällig geworden ist. Für den Eintritt der Pfandreife ist es aber erforderlich, dass die Forderung in einer Geldzahlung besteht. Zudem ist es notwendig, dass der Gläubiger den Schuldner über die Verwertung des Gegenstands informiert und ihm eine letzte Gelegenheit zur Begleichung der Schuld gibt. Erzielt der Gläubiger einen höheren Erlös, ist er dazu verpflichtet, diesen mit dem Schuldbetrag zu verrechnen. Der überschüssige Betrag muss an den Schuldner ausbezahlt werden.

Wie lässt sich das Pfandrecht in der Praxis durchsetzen?

Möchte der Gläubiger einer Forderung sein Pfandrecht durchsetzen, muss er den Schuldner rechtzeitig hierüber informieren. Der Schuldner kann die Zeit bis zur Verwertung des Pfandgegenstands nutzen und die Schuld begleichen. In diesem Fall ist die Pfändung abgewendet.

Einige Monate später kann der Kreditnehmer seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Die Bank mahnt ihn mehrere Male an und erwirkt einen Vollstreckungstitel. Sie kann nun das Pfandrecht nun gegenüber dem Kunden ausüben. Sie informiert den Kunden darüber, dass sie die Immobilie versteigern wird, und setzt ihm eine letzte Frist. Reagiert der Kunde hierauf nicht, hat die Bank das Recht auf ihrer Seite.

Übungsfragen

#1. Auf welches Gesetz stützt sich das gesetzliche Pfandrecht?

#2. Welches Pfandrecht kennt das deutsche Recht nicht?

#3. Auf welche Gegenstände bezieht sich das Pfandrecht eines Vermieters?

#4. Kann eine Autowerkstatt das Fahrzeug eines Kunden als Pfand einsetzen, wenn dieser die Rechnung nicht bezahlen möchte?

#5. Wie teilt das BGB das gesetzliche Pfandrecht ein?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen