Smurfing bedeutet ”schlumpfen”. Der Gesetzgeber erkennt hierin einen Tatbestand, den der Geldwäsche zuordnet. Dabei wird ein hoher Bargeldbestand auf mehrere Konten eingezahlt, um die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern. Das Smurfing gehört zu den Methoden, mit denen die Täter versuchen, das illegale Geld in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen.

In diesem Text behandeln wir das Smurfing. Wir erklären dir, was sich dahinter verbirgt und wie sich das Smurfing in der Praxis gestaltet. Nachdem du weißt, welche Phasen der Geldwäsche unterschieden werden können, erfährst du, wie der Gesetzgeber gegen Geldwäschedelikte vorgeht und welchen Beitrag das Geldwäschegesetz hierzu leistet. Um deinen Wissensstand zum Thema Smurfing zu erweitern, kannst du nach diesem Text einige Übungsfragen beantworten.

Was solltest du über das Smurfing wissen?

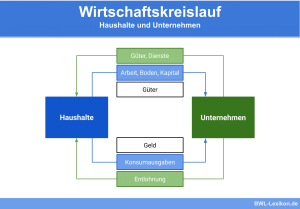

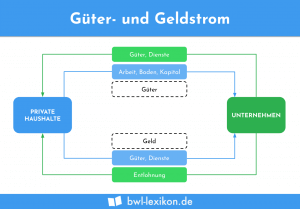

Das Smurfing beschreibt die Aufteilung eines hohen Geldbetrages, der auf mehreren Konten einbezahlt wird. Ziel der Täter ist es, das Geld in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen, ohne dass jemand erfährt, woher es tatsächlich stammt.

Die Einspeisung des Geldes in den Wirtschaftskreislauf kann auf mehreren Wegen erfolgen. Einige Täter nutzen die Möglichkeit, das Geld in Spielbanken oder bei Sportwetten einsetzen. Auch den Gang in eine Wechselstube nutzen die Kriminellen, um ihr Geld in eine fremde Währung umzutauschen. Unabhängig von dem Weg, den die Täter für sich wählen, gelangt das Geld in den Wirtschaftskreislauf. Zielführend ist es, den Ursprung des Geldes so zu verschleiern, dass niemand herausfinden kann, aus welchen Quellen es tatsächlich stammt. Hierzu werden beispielsweise auch Aktien oder Luxusgüter gekauft.

Welche Phasen der Geldwäsche gibt es?

Die Geldwäsche kennt insgesamt die drei folgenden Phasen:

- Einspeisen (Placement)

- Verschleierung (Layering)

- Integration

Einspeisen (Placement)

In der ersten Phase versuchen die Täter das Geld in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Hierzu können sie mehrere alternative Wege anwenden. Entweder nutzen sie das Smurfing oder sie gründen Scheinfirmen, mit denen Beträge für nicht erbrachte Leistungen abgerechnet werden. Diese Scheinfirmen werden als Casinos, Restaurants, Spielhallen oder in anderer Weise geführt. Ein deutlicher Indikator für eine Tat, die unter das Geldwäschegesetz fällt, ist die Tatsache, dass eine Scheinfirma Gewinn erzielt, obwohl es ihr schlecht geht.

Bei einer anderen Art der Einspeisung kaufen die Täter Yachten, Segelboote oder andere Luxusgüter. Ihr Ziel besteht allein darin, diese Güter später wieder zu verkaufen. Der Preis spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsächlich geht es den Tätern darum, dass das Geld wieder im Wirtschaftskreislauf ist.

Verschleierung (Layering)

Wege der Verschleierung sind für die Täter wichtig, damit die wahre Herkunft des Geldes im Verborgenen bleibt. Hierzu nutzen die Täter unzählige Transaktionen, die sowohl im Inland als auch in das Ausland getätigt werden.

Integration

Das Ziel der Täter ist erreicht, wenn das Geld sich wieder in dem Wirtschaftskreislauf befindet. Wichtig ist, dass niemand weiß, woher das Geld kommt oder auf die Idee kommt, den Weg zurückzuverfolgen.

Wie geht der Gesetzgeber gegen Geldwäschedelikte vor?

Um die Delikte, die strafrechtlich der Geldwäsche zuzuordnen sind, ahnden zu können, hat der Gesetzgeber verschiedene Strafen beschlossen. Kennzeichnend ist, dass die Beihilfe oder der Versuch der Geldwäsche von der vollendeten Geldwäsche abgegrenzt wird.

Das Strafmaß für die Taten, die nach dem Geldwäschegesetz verfolgt werden können, ist im Strafgesetzbuch geregelt. § 261 StGB sieht einen Strafrahmen vor, der von einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren reicht. In besonders schweren Fällen ist der Gesetzgeber befugt, eine Strafe von zehn Jahren gegen die Täter zu verhängen.

Voraussetzung für die Verurteilung eines Täters ist, dass eine Tat begangen wurde, bei der Geld aus dubiosen Quellen in den Wirtschaftskreislauf eingespeist wurde. Zu den dubiosen Quellen, aus den das Geld stammt, zählt der Gesetzgeber neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Betrug auch die Steuerhinterziehung.

Geldwäschegesetz: Eine Prävention gegen die Geldwäsche

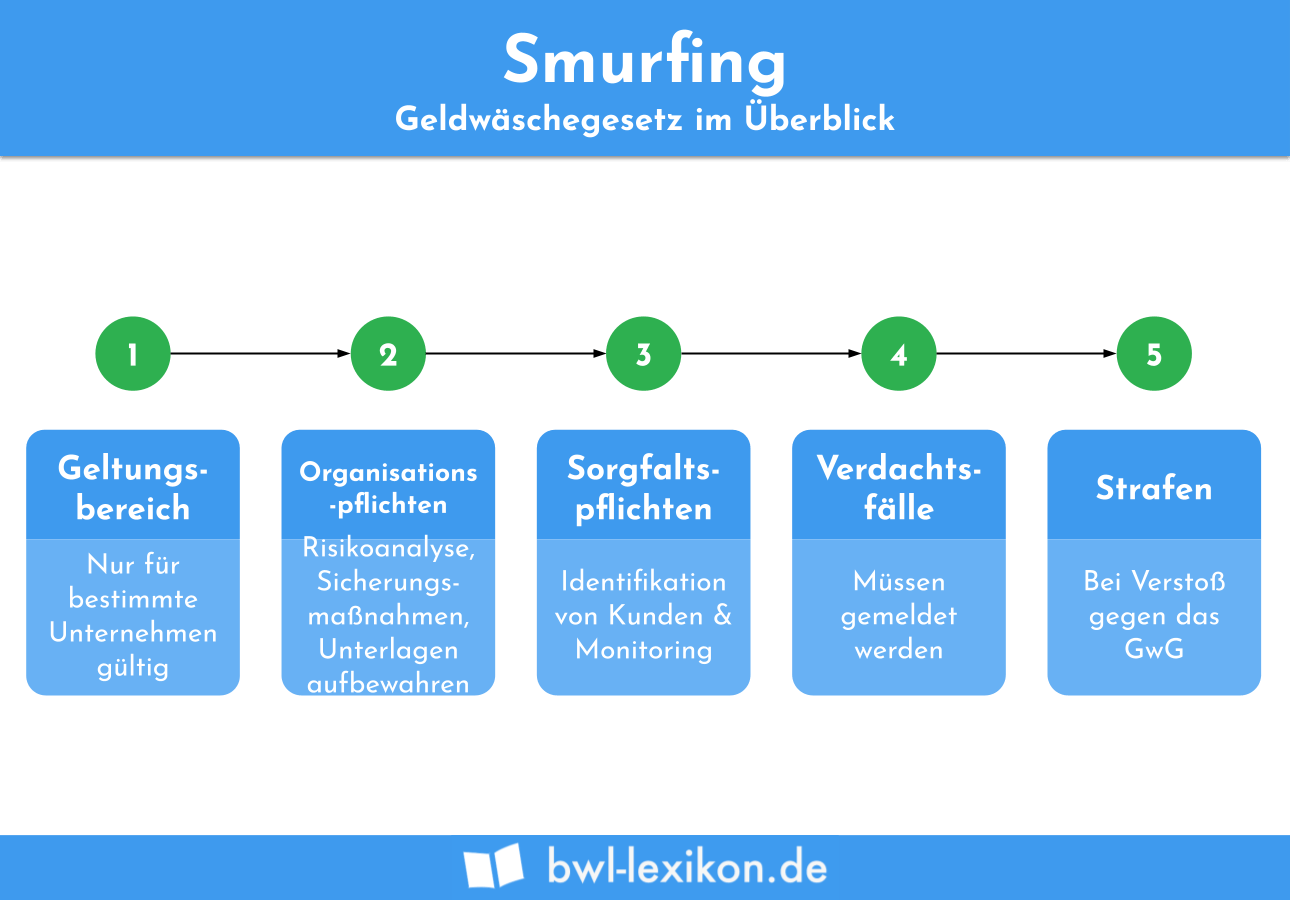

Um eine Prävention gegen die Geldwäsche zu entwickeln, hat der Gesetzgeber das Geldwäschegesetz verabschiedet. An die Bestimmungen müssen sich nur eine bestimmte Art von Unternehmen halten. Hierzu gehören Unternehmen der Finanzbranche. Steuerberater, Rechtsanwälte und andere Freiberufler sowie Glücksspielbetreiber und Immobilienmakler.

Den Betroffenen werden Sorgfaltspflichten und andere Obliegenheiten auferlegt. Außerdem werden die Verantwortlichen mit dem Gesetz dazu verpflichtet, auftretende Verdachtsfälle zu melden. Wer gegen das Geldwäschegesetz verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen.

Übungsfragen

#1. Unter welchen Straftatbestand fällt das Smurfing?

#2. Welches Ziel verfolgen die Täter mit dem Smurfing?

#3. Welches Gesetz spielt für die Tatbestände der Geldwäsche keine Rolle?

#4. Welcher Vorgang löst keine Straftat aus, die nach dem Geldwäschegesetz und dem Strafgesetzbuch geahndet wird?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen