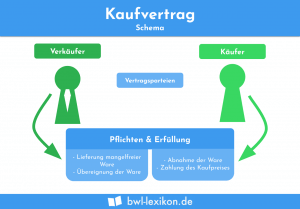

Ein Kaufvertrag kommt zustande, indem zwei übereinstimmende Willenserklärungen – Angebot und Annahme – abgegeben werden. Das Ziel ist es dabei, ein Recht oder eine Sache gegen Entgelt zu veräußern. Vom Kaugummi am Kiosk über ein hochwertiges Neufahrzeug beim Händler bis hin zur Nutzungslizenz vom Software-Programmierer wechselt alles über diese beiden Willenserklärungen den Eigentümer. Kaufverträge unterscheiden sich voneinander zum Teil deutlich. Diese Unterschiede richten sich vor allem nach den Bestimmungen der vertraglichen Inhalte.

Wir zeigen und erklären dir, wie sich Kaufverträge unterscheiden und anhand welcher Merkmale die einzelnen Kaufvertragsarten eingeordnet werden. Zum Schluss der Lektion findest du einige Übungsfragen zur Lernkontrolle.

Englisch: purchase contract type | sales contract type

Warum sind Arten des Kaufvertrags wichtig?

Kaufverträge sind zweiseitige Verträge mit wechselseitigen Verpflichtungen. Ist der Vertrag abgeschlossen, muss der Verkäufer dem Käufer die Sache übergeben und ihm das Eigentum daran verschaffen. Umgekehrt ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Preis zu zahlen und ihm die gekaufte Sache abzunehmen. Die Gesetzgebung unterscheidet klar zwischen unterschiedlichen Kaufvertragsvarianten und gibt zum Teil vor, welche Inhalte zwingend aufzunehmen sind, damit eine bestimmte Variante als solche anerkannt werden kann.

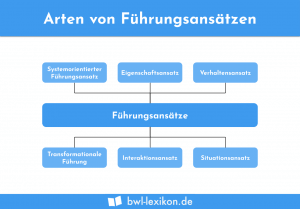

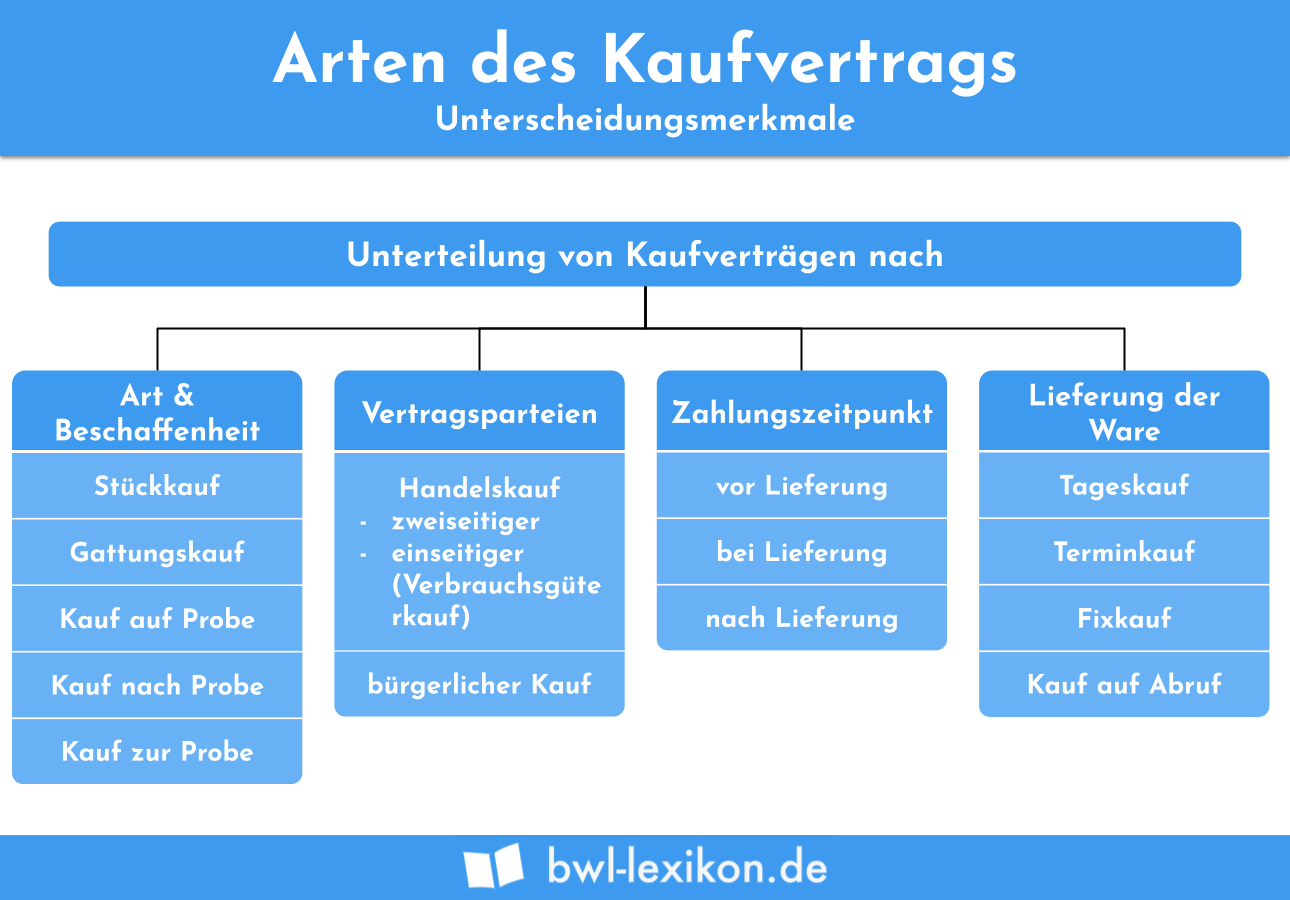

Arten des Kaufvertrags: Überblick

Kaufvertragsarten werden unterschieden nach

- der Art und Beschaffenheit

- den Vertragsparteien

- dem Zahlungszeitpunkt

- der Lieferung der Ware

Unterscheidung nach Art und Beschaffenheit der Ware

Unter diesem Punkt der Kaufvertragsarten finden sich

- der Stückkauf

- der Gattungskauf

- der Spezifikationskauf

- der Kauf auf Probe

- der Kauf nach Probe

- der Kauf zur Probe

Stückkauf

Bei einem Stückkauf geht es um den Verkauf einer einzigartigen Sache, die sich von anderen leicht unterscheiden lässt.

Vom Stückkauf ist der Gattungskauf klar abzugrenzen:

Gattungskauf

Die zu verkaufende Sache stammt aus einer Sachgruppe, einer so genannten „Gattung“. Diese besteht aus Gegenständen mit gleichen Merkmalen. Im Zuge eines Gattungskaufs wird zunächst die Gattung an sich vereinbart, aus der die Sache stammen muss. Welche Sache daraus konkret geleistet wird, entscheidet der Verkäufer nach dem Vertragsabschluss.

Eine Unmöglichkeit der Leistung tritt beim Gattungskauf erst dann ein, wenn die gesamte Gattung untergeht. Das bedeutet beispielsweise: Ein Wasserschaden im Lager zerstört den gesamten Vorrat des vom Hundehalter bestellten Futters.

Spezifikationskauf

Diese Kaufvariante wird auch als „Bestimmungskauf“ bezeichnet. Der Käufer bestellt eine bestimmte Ware, hat aber die Möglichkeit, Einzelheiten dieser Ware innerhalb einer vereinbarten Frist noch genauer zu bestimmen.

Kauf auf Probe

Beim Kauf auf Probe wird dem Käufer die Ware testweise für die Dauer eines vorher festgelegten Zeitraums überlassen. Innerhalb der vereinbarten Frist kann der Käufer die Ware auf Tauglichkeit und Nutzen prüfen und bei Nichtgefallen zurückgeben. Erst mit seiner Billigung kommt der Kaufvertrag zustande, und der Kaufpreis ist laut Vereinbarung zu leisten.

Kauf nach Probe

Der Kauf nach Probe wird auch als „Kauf nach Muster“ bezeichnet. Der Käufer erhält zunächst ein Muster bzw. eine Probe und kann dann entscheiden, ob er auf dieser Grundlage weitere Mengen oder den tatsächlichen Gegenstand erwerben möchte. Das Muster oder die Probe kann kostenlos sein, muss es aber nicht.

Kauf zur Probe

Bei einem Kauf zur Probe erwirbt der Käufer eine kleine Menge eines bestimmten Produktes gegen Entgelt zu vergünstigten Konditionen. Ist er mit dem Produkt zufrieden, kann er größere Mengen zum Normalpreis erwerben.

Unterscheidung nach den Vertragsparteien

Unter diesem Punkt der Kaufvertragsarten finden sich

- der zweiseitige Handelskauf

- der einseitige Handelskauf

- der bürgerliche Kauf

Zweiseitiger Handelskauf

Ein zweiseitiger Handelskauf (auch als Handelsgeschäft bezeichnet) liegt vor, wenn Käufer und Verkäufer Kaufleute im Sinne des § 1 Abs. 1 HGB sind.

Einseitiger Handelskauf

Bei einem einseitigen Handelskauf (auch als Verbrauchsgüterkauf bezeichnet) ist der Käufer eine Privatperson, der Verkäufer ein Kaufmann im Sinne des § 1 Abs. 1 HGB.

- Der Lebensmitteleinkauf im Supermarkt für private Zwecke.

- Der Kauf einer Brille beim Optiker.

- Der Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs für private Zwecke beim Händler.

Bürgerlicher Kauf

Um einen bürgerlichen Kauf handelt es sich, wenn Käufer und Verkäufer Nicht-Kaufleute im Sinne des § 1 Abs. 1 HGB sind.

- Eine Mutter verkauft die zu klein gewordene Kleidung ihres Kindes an eine andere Mutter.

- Ein Student kauft ein gebrauchtes Fahrzeug von einem privaten Anbieter.

Beim bürgerlichen Kauf greifen die Bestimmungen der §§ 433 ff. BGB.

Unterscheidung nach dem Zahlungszeitpunkt

Unterschieden werden Kaufverträge hier nach

- Zahlungszeitpunkt vor Lieferung

- Zahlungszeitpunkt bei Lieferung

- Zahlungszeitpunkt nach Lieferung

Zahlungszeitpunkt vor Lieferung

Diese Zahlungsart ist als „Vorkasse“ oder „Vorauszahlung“ bekannt und bietet dem Verkäufer höchstmögliche Sicherheit vor Zahlungsausfall. Diese Zahlungsart ist beispielsweise üblich, wenn die Bestellung den üblichen Rahmen überschreitet (Spezialanfertigungen oder Großaufträge), wenn der Kunde zum ersten Mal bestellt oder wenn er aufgrund bisheriger Erfahrungen als zahlungsschwach eingestuft wird.

Zahlungszeitpunkt bei Lieferung

Diese Form des Kaufs wird auch als „Barkauf“ bezeichnet und sieht in der Regel einen Zug-um-Zug-Kauf vor. Die Ware oder Dienstleistung wird gegen direkte Zahlung des Kaufpreises übergeben. Mögliche Zahlungsformen sind unter anderem Bargeld, EC-Karte, Mobile Pay, PayPal etc.

Ein klassisches Beispiel ist der Einkauf im Lebensmittelmarkt oder im Online-Shop.

Zahlungszeitpunkt nach Lieferung

Bei dieser Zahlungsart – sie wird auch als „Kauf auf Ziel“ genannt – gewährt der Lieferer seinem Kunden einen Warenkredit. Das Zahlungsziel wird auf der Rechnung vermerkt, so heißt es dort zum Beispiel „fällig innerhalb von 30 Tagen“ oder auch „netto zahlbar innerhalb von 30 Tagen; 2 Prozent Skonto bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen“.

Unterscheidung nach der Lieferung der Ware bzw. deren Lieferzeitpunkt

Hier wird unterschieden nach

- Sofortkauf

- Terminkauf

- Fixkauf

- Kauf auf Abruf

Sofortkauf

Wird beim Verkäufer eine Ware mit dem Vermerk „Lieferung sofort“ geordert, ist die Ware umgehend und unmittelbar nach der Bestellung zu liefern.

Terminkauf

Wird in der Bestellung eine Lieferfrist oder ein relativ ungenauer Liefertermin genannt wie zum Beispiel „Ende August“ oder „Lieferung vier Wochen nach Eingang der Bestellung“, handelt es sich um einen Terminkauf. Die Lieferung hat innerhalb der genannten Frist zu erfolgen.

Vom Terminkauf ist der Fixkauf klar abzugrenzen:

Fixkauf

In der Bestellung muss ein genaues Lieferdatum mit dem Zusatz „fix“ vermerkt sein, zum Beispiel: „Lieferung am 15. Mai 20.. fix“. Der Verkäufer ist verpflichtet, genau an diesem Tag zu liefern.

Ist der Käufer einverstanden, kann die Lieferung auch vor dem genannten Termin erfolgen, jedoch nicht danach: In diesem Fall läge ein Lieferverzug vor.

Kauf auf Abruf

Bei dieser Vertragsvariante wird der Kauf über eine größere Menge eines Produktes vereinbart, beispielsweise von einer Großbäckerei über mehrere Tonnen Weizenmehl. Im Kaufvertrag sind sämtliche Einzelheiten über die Ware detailliert festgelegt. Der Zeitpunkt der Lieferung kann vom Käufer noch festgelegt werden, oder er ruft zu bestimmten Zeitpunkten Teilmengen ab.

Der Vorteil des Kaufs auf Abruf besteht darin, dass der Käufer große Mengen bestellen kann und in diesem Zusammenhang von speziellen Konditionen profitiert, zum Beispiel von Mengenrabatten. Gleichzeitig hält er sein eigenes Lager schmal und spart Lagerkosten ein.

Umgekehrt hat der Lieferer den Vorteil, dass er die Fertigung und Bereitstellung der bestellten Ware planen kann. Allerdings muss er größere Mengen am Lager bereithalten, um gegebenenfalls umgehend liefern zu können.

Übungsfragen

#1. Ein Kunde kauft über eine Online-Plattform ein gebrauchtes Fahrrad aus privater Hand. Dieses Fahrrad der Marke „Silverline“ wurde vom Besitzer teilweise andersfarbig lackiert und mit einer speziellen Gangschaltung ausgerüstet. Der Preis beträgt 120 EUR. Bei diesem Kauf handelt es sich um einen ...

#2. Ein Gastwirt kauft zwei kleine Fässer einer neuen Biersorte zum stark reduzierten Einführungspreis. Nachdem das Getränk bei seinen Gästen gut ankommt, ordert er eine größere Menge Fässer zum Normalpreis. Bei diesem Kauf handelt es sich um einen ...

#3. Ein Fischdelikatessen-Händler benötigt eine neue Waage mit speziellen Speicher- und Auswertungsfunktionen, die ihm die Buchführung erleichtern. Der Hersteller bietet eine kostenlose Testphase von 30 Tagen an. Ist der Händler mit der Waage zufrieden, kann er sie erwerben; andernfalls nimmt der Hersteller sie anstandslos zurück. Hier handelt es sich um einen ...

#4. Der Schreibwarenhandel „Zettel und Stift“ erwirbt beim Großhändler unterschiedliche Büroartikel zum Verkauf. Es handelt sich hier um einen ...

#5. Ein Käufer bittet den Verkäufer um „Lieferung bis zum 30. November 2021“. Um welchen Kauf handelt es sich?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen