Mit der Giralgeldschöpfung wird Giralgeld geschaffen. Das Giralgeld wird auch als Buchgeld bezeichnet. Hauptsächlich nutzt eine Bank dieses Buchgeld, um Zahlungsvorgänge zwischen zwei Bankkonten abzuwickeln. Kennzeichnend ist, dass es das Giralgeld nur in digitaler Form gibt.

In diesem Beitrag behandeln wir das Thema Giralgeldschöpfung. Du erfährst, was sich hinter der Giralgeldschöpfung verbirgt und welche beiden Arten unterschieden werden können. Nachdem wir dich über die Funktionsweise und die Gefahren der Giralgeldschöpfung informiert haben, grenzen wir abschließend die Vorteile von den Nachteilen der Giralgeldschöpfung ab. Um dein Wissen zu diesem Thema zu erweitern, kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

- Englisch: checkbook money creation

- Deutsch: Buchgeldschöpfung

Was solltest du über die Giralgeldschöpfung wissen?

Mit der Giralgeldschöpfung sorgt eine Bank dafür, dass den Kunden liquide Mittel zur freien Verfügbarkeit auf ihren Bankkonten zur Verfügung steht. Dieses Giralgeld wird z. B. bei Überweisungen oder bei Daueraufträgen eingesetzt. Damit hat jeder, der ein Bankkonto besitzt, neben dem Bargeld aus dem Bankautomaten, eine weitere Möglichkeit, Zahlungen zu leisten. Die Giralgeldschöpfung findet ausschließlich zwischen einer Zentralbank und den angeschlossenen Geschäftsbanken statt. Diese sorgen dafür, dass das Buchgeld auch bei ihren Kunden ankommt.

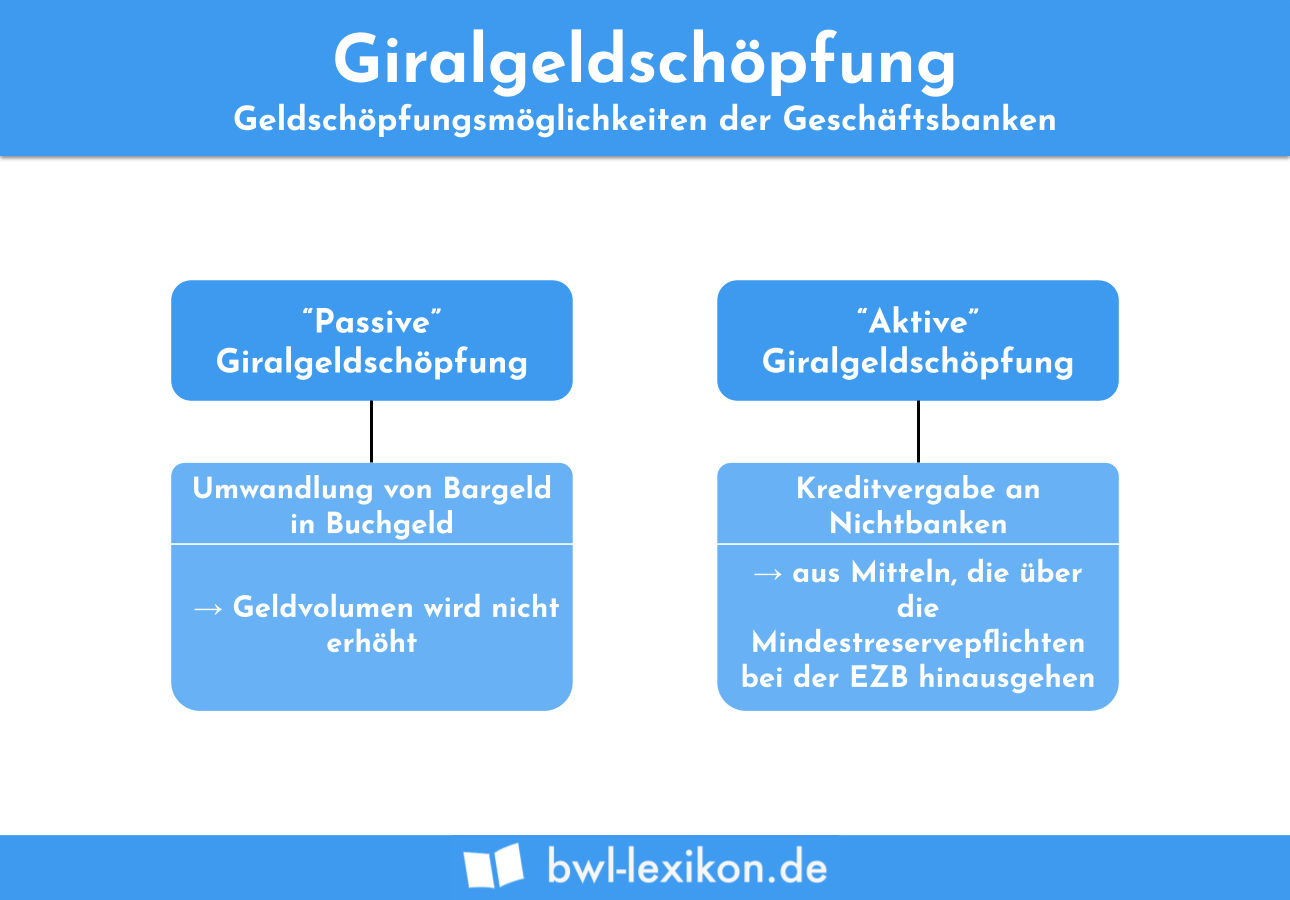

Die Arten der Giralgeldschöpfung

Bei der Giralgeldschöpfung können die beiden folgenden Arten unterschieden werden:

- Aktive Giralgeldschöpfung

- Passive Geldschöpfung

Aktive Giralgeldschöpfung

Die aktive Giralgeldschöpfung wird dadurch betrieben, dass Bankkunden Devisen, Aktien oder andere Wertpapiere bei einer Geschäftsbank anlegen. Eine weitere Einnahmequelle der Banken bei der Giralgeldschöpfung entsteht durch die Vergabe von Krediten und Darlehen.

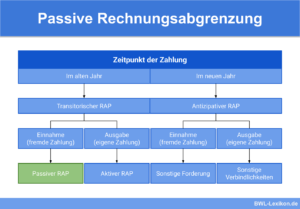

Passive Geldschöpfung

Bei der passiven Giralgeldschöpfung werden keine neuen finanziellen Verpflichtungen geschaffen. Sie werden lediglich umgebucht. In der Praxis bedeutet dies, dass alle Nichtbanken – hierzu rechnen neben den privaten Haushalten und den Unternehmen auch die öffentliche Hand – ihre Einlagen bei der Bank umschichten.

Funktionsweise der Giralgeldschöpfung

Die Erlaubnis zur Ausgabe von Bargeld in Form von Banknoten oder Münzen hat allein die Deutsche Bundesbank. Den angeschlossenen Zentralbanken wird aber die Möglichkeit eingeräumt, Giralgeld zu schöpfen.

Vergibt die Bank z. B. einen Kredit, erhöht sich die Geldmenge, ohne dass der tatsächliche Bargeldbestand einer Volkswirtschaft hiervon beeinflusst wird. Dies bleibt auch so lange, bis der Bankkunde das Geld von seinem Konto abhebt und darüber verfügt. In den meisten Fällen ist es aber so, dass mit dem Kreditbetrag eine Rechnung per Überweisung bezahlt wird. Fazit: Die Geldmenge bleibt weiter unberührt, Giralgeld wird geschaffen.

Welche Gefahr birgt die Giralgeldschöpfung?

Bei einer kontrollierten Kreditvergabe birgt die Giralgeldschöpfung keine Gefahr. Sobald ein Darlehen aber unkontrolliert an einen Kunden weitergegeben wird, schafft die Bank eine Geldmenge, die es real nicht gibt. Ein Problem ergibt sich dann, wenn gleichzeitig alle Kontoinhaber ihr Buchgeld vom Konto abheben und in Bargeld umwandeln. In diesem Fall müsste die Deutsche Bank die Geldmenge unkontrolliert erhöhen. Dies würde im Ergebnis zu einer Hyperinflation führen.

Giralgeldschöpfung: Vor- und Nachteile

Mit der Giralgeldschöpfung lassen sich die folgenden Vor- und Nachteile verbinden:

- Mit dem Giralgeld entfällt für einen Kunden der Weg zur Bank. Per Onlinebanking können alle Zahlungen mit dem Buchgeld bezahlt werden.

- Das Diebstahlrisiko sinkt, weil die Bankkunden nicht mehr so viel Bargeld mit sich führen.

- Mit der Einbindung von Zahlungsdienstleistern können Überweisungen getätigt werden, ohne dass ein Bankinstitut involviert ist.

- Durch Fehlbuchungen kann es dazu kommen, dass das Buchgeld auf dem Konto nicht korrekt angezeigt wird. Kann der Kunde dies nachweisen, ist die Bank zum Schadenersatz verpflichtet. Anderenfalls ist das Geld für den Kunden verloren.

- Mit der Giralgeldschöpfung werden materielle Werte und der tatsächliche Bargeldbestand entkoppelt.

Übungsfragen

#1. Was ist Giralgeld?

#2. Was ist für das Giralgeld kennzeichnend?

#3. Wie entsteht die passive Giralgeldschöpfung?

#4. Welcher Vorgang ist nicht der aktiven Giralgeldschöpfung zuzurechnen?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen