Die Konsumentenrente ist in der Mikroökonomie ein Maß für die Wohlfahrt und damit die Vorteile, die Konsumenten auf einem Markt erzielen können. Der Begriff Rente steht hierbei für den Vorteil bzw. Nutzen einer Person. Dabei drückt die Konsumentenrente die Zahlungsbereitschaft von Kunden aus. Je weiter der tatsächliche Preis unter dem liegt, den der Kunde gerade noch zu zahlen bereit ist, desto größer seine Konsumentenrente.

In dieser Lektion erklären wir dir das Konzept der Konsumentenrente und dessen Bedeutung in der Mikroökonomik. Zum Ende der Lektion stellen wir dir zudem noch einige Übungsaufgaben zur Verfügung.

Englisch: Consumer surplus

Warum ist die Konsumentenrente wichtig?

Die Konsumentenrente gibt Unternehmen Aufschluss über die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden. Je besser sie die Konsumentenrente kennen, desto genauer wissen sie, wie hoch sie den Preis für ein Produkt ansetzen können, ehe die Konsumenten auf das Produkt verzichten. So lässt sich auch im Vorfeld erkennen, wie Kunden auf Preisänderungen reagieren werden.

Zahlungsbereitschaft und individuelle Konsumentenrente

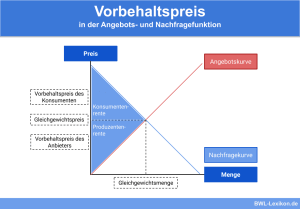

Die Konsumentenrente ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis und dem Preis, den ein Konsument gerade noch zu zahlen bereit ist. Dieser wird auch als Reservationspreis bezeichnet. Eine wichtige Größe bei der Ermittlung der Konsumentenrente ist also die Zahlungsbereitschaft und damit die preisliche Obergrenze des Konsumenten für ein bestimmtes Gut.

Anhand dieser Zahlungsbereitschaft lässt sich feststellen, wie sehr ein Konsument ein Gut wertschätzt bzw. benötigt. Je höher die Wertschätzung bzw. Notwendigkeit, desto höher auch die Zahlungsbereitschaft.

Hieraus lässt sich die individuelle Konsumentenrente ableiten:

Der tatsächlich gezahlte Preis für das Gut wird von der Zahlungsbereitschaft abgezogen. Das Ergebnis ist der Nettovorteil, also der Betrag, den der Konsument „gespart“ hat.

![]()

Beispiel für individuelle Konsumentenrente

Seine Konsumentenrente berechnet sich daher wie folgt:

| Zahlungsbereitschaft | 600 € |

| tatsächlich gezahlter Preis | - 450 € |

| individuelle Konsumentenrente | = 150 € |

Aggregierte Konsumentenrente

Dieses Prinzip lässt sich nun auf alle Konsumenten, die sich für ein bestimmtes Produkt interessieren, übertragen. Dazu werden die individuellen Konsumentenrenten aller Käufer dieses Produkts addiert.

Die allgemeine Formel für die aggregierte Konsumentenrente lautet wie folgt:

![]()

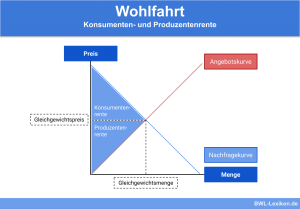

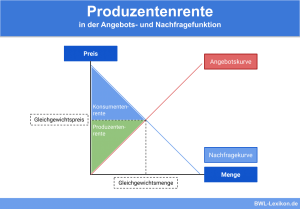

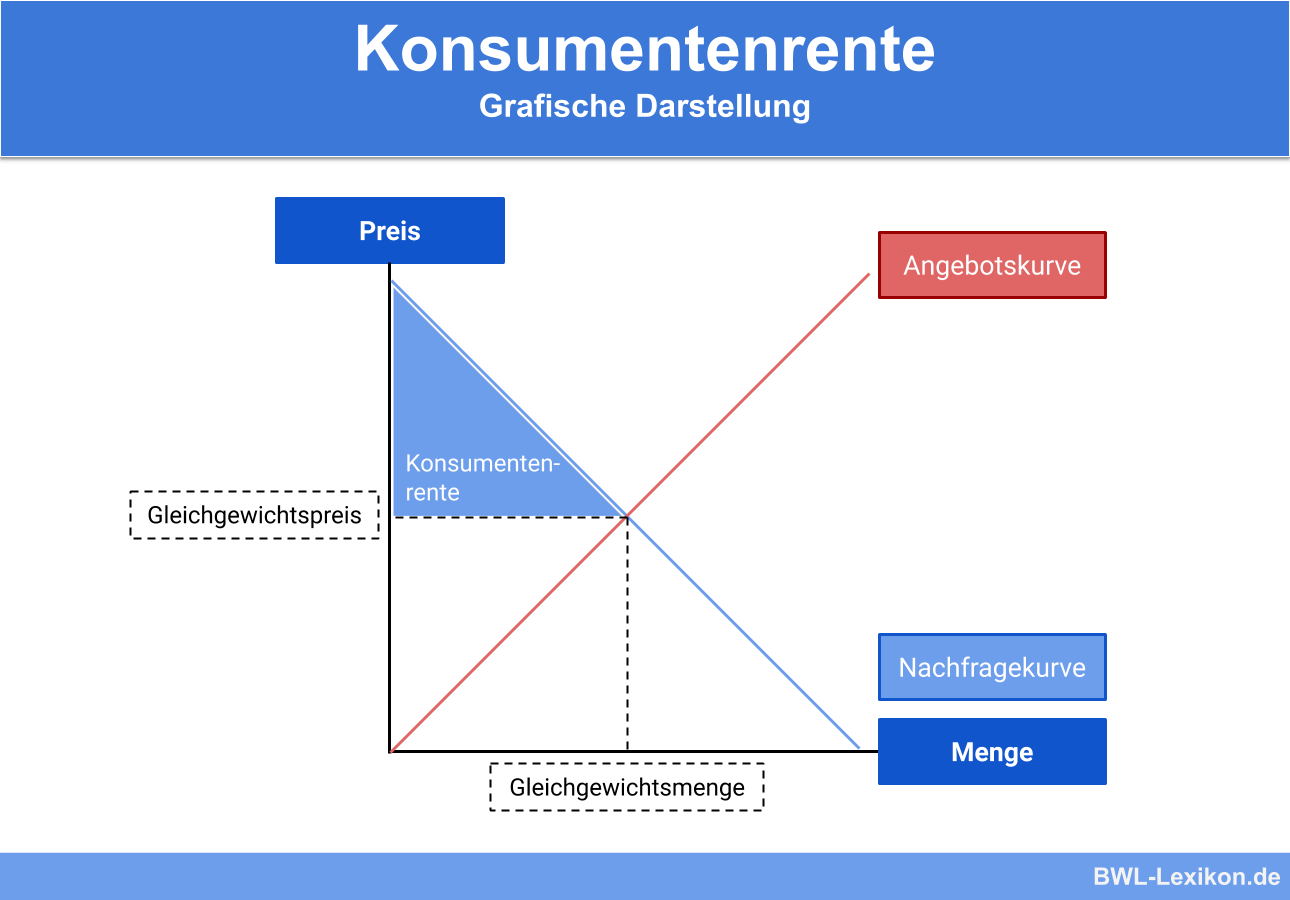

Die grafische Darstellung erfolgt mittels der Preisabsatzfunktion. Beim Gleichgewichtspreis ist die Konsumentenrente genau null. Die Gleichgewichtsmenge ist der Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve.

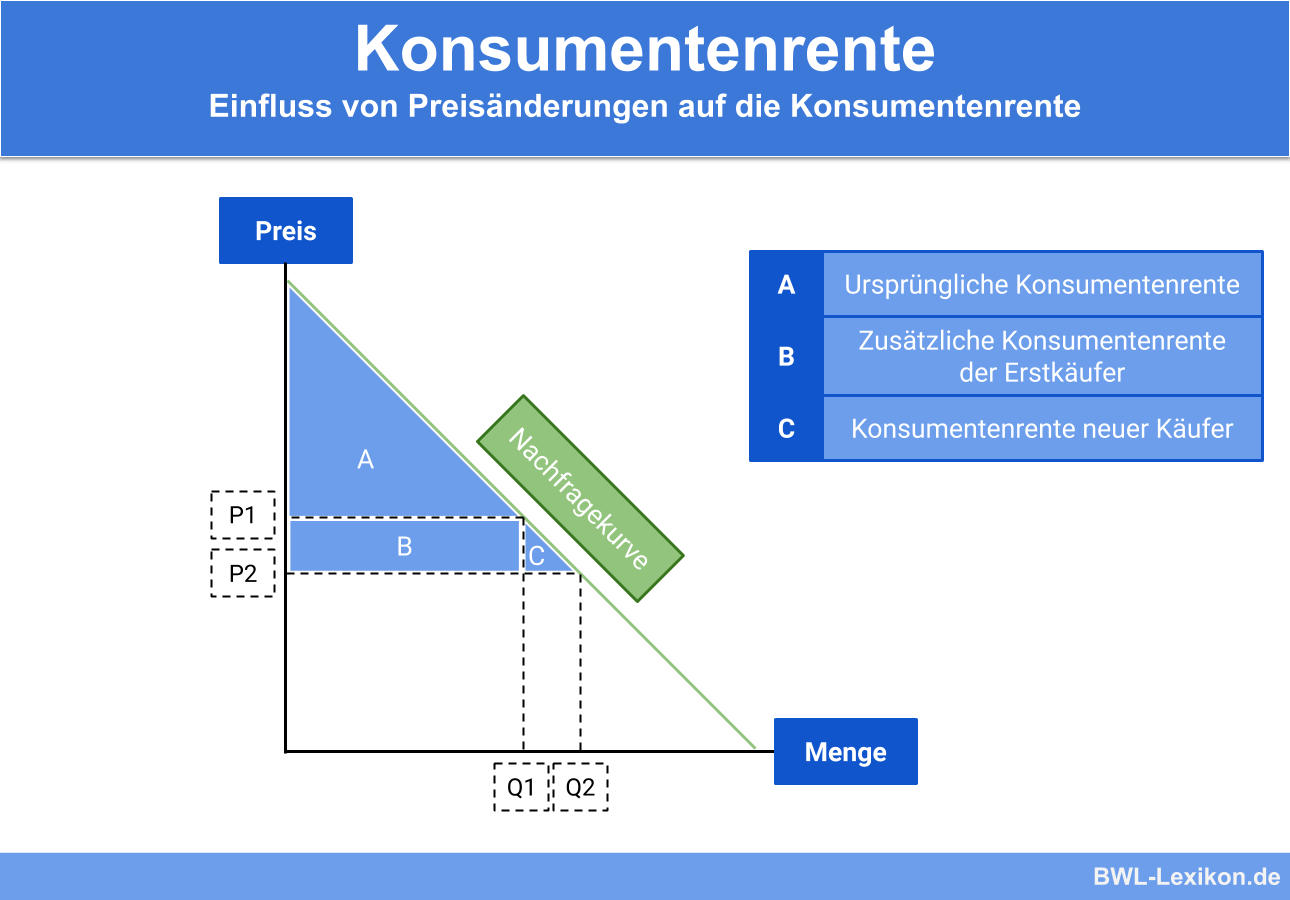

Im Falle einer Preissenkung steigt die Konsumentenrente an. Zunächst vergrößert sich die Konsumentenrente jener Kunden, die das Gut auch zum alten Preis gekauft hätten. Infolge der Preissenkung steigt die Nachfrage, weswegen nun die Konsumentenrente jener Konsumenten hinzukommt, die das Gut für einen Preis kaufen würden, der zwischen dem neuen und dem alten Preis liegt.

Beispiel für aggregierte Konsumentenrente

Die individuelle Konsumentenrente des ersten Kunden liegt bei 150 € (600 – 450 €), die des zweiten bei nur 50 € (500 – 450 €). Beim dritten Fahrer entspricht die maximale Zahlungsbereitschaft genau dem Preis der Reifen. Dadurch ist die Konsumentenrente genau null.

Für die aggregierte Konsumentenrente werden nun die individuellen Konsumentenrenten addiert:

| Kunde 1 | 150 € |

| Kunde 2 | +50 € |

| Kunde 3 | + 0 € |

| Summe | = 200 € |

Übungsfragen

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen#1. Wie wird die individuelle Konsumentenrente berechnet?

#2. Was versteht man unter einem Reservationspreis?

#3. Ein Student ist bereit, für ein neues Smartphone bis zu 300 € auszugeben. Er möchte ein bestimmtes Modell erwerben, welches er bei verschiedenen Händlern für 299 €, 349 € und 399 € findet. Wie hoch fällt seine individuelle Konsumentenrente aus?

#4. Dirk, Richard und Thorsten möchten sich für ihr Studium ein Standardwerk der BWL zulegen. Dirk ist bereit, 50 € dafür zu zahlen. Thorsten kann maximal 30 € und Richard höchstens 45 € ausgeben. Das Buch kostet für alle 40 €. Wie hoch ist die gesamte Konsumentenrente?

#5. Wie entwickelt sich die Konsumentenrente bei einer Preissenkung?

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen