Bei der Nutzwertanalyse (Scoring-Modell), handelt es sich um ein Bewertungsverfahren. Mehrere Handlungsalternativen können gemäß verschiedenen Zielkriterien beurteilt und verglichen werden. Durch die Einbindung von qualitativen und quantitativen Faktoren kann die Entscheidungsfindung transparent und objektiv gestaltet werden.

In dieser Lektion erfährst du, warum die Nutzwertanalyse wichtig ist und wie man sie anwendet. Es erwarten dich zum Schluss einige Übungsaufgaben, um dir beim Lernen zu helfen.

Wofür wird die Nutzwertanalyse verwendet?

Die Nutzwertanalyse ist ein Hilfsinstrument zur Bewertung und Entscheidungsfindung. Dadurch kann man:

- unter mehreren Alternativen auswählen.

- unterschiedliche Kriterien übersichtlich strukturieren.

- qualitative und quantitative Kriterien berücksichtigen.

- subjektive Wertvorstellungen teilweise objektivieren.

- Bewertungen und Auswahlentscheidungen transparenter machen.

Daher findet die Analyse in folgenden Bereichen Anwendung:

- Investitionscontrolling

- Standortsuche und Bewertung

- Bewertung von Angestellten (Personalauswahl)

- Bewertung von Wettbewerbern (Konkurrenzanalyse)

- Auswahl und Bewertung mehrerer Projektalternativen

- Bewertung von Kunden oder Lieferanten (Evaluierung von Geschäftspartnern)

Anwendung der Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse wird in folgenden Schritten durchgeführt:

In den folgenden Abschnitten werden die oben genannten sechs Schritte genauer erläutert.

Entscheidungssituation, Ziele und Bewertungskriterien festlegen

Zunächst muss die Entscheidungssituation bestimmt werden. Dafür müssen die Entscheidungsfrage und das Ziel definiert werden.

Die Ziele werden mit Bewertungskriterien verknüpft. Dafür muss bestimmt werden, welche Indikatoren für die Zielsetzung relevant sind.

Die „Deutschland AG“ hat sich die Frage gestellt: Wie kann man den Jahresüberschuss und die Absatzmenge gleichzeitig steigern?

Im ersten Schritt bestimmt der Vorstand die Bewertungskriterien, mit denen das Ziel erreicht werden kann.

- Steigerung der Kundenzufriedenheit

- Produktivität steigern

- Preissenkung

- Kosteneinsparung

Nun hat die Deutschland AG ein Ziel definiert und die Bewertungskriterien bestimmt.

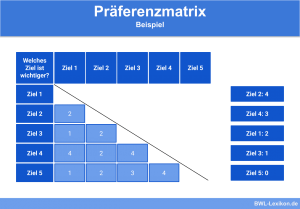

Gewichtung der Ziele und Kriterien

Die Ziele und Bewertungskriterien werden gemäß Ihrer Wichtigkeit angeordnet.

Es gibt folgende Möglichkeiten, um den Zielen und Bewertungskriterien ein Gewicht zuzuordnen.

- Jedes Kriterium erhält ein Gewicht zwischen 0 und 100 Punkten. Die Summe aller Gewichte muss 100 ergeben.

- Bei einfachen Entscheidungssituationen kann jedem Bewertungskriterium eine Präferenz beigemessen werden. Dafür kann eine Skala zwischen 1 (geringe Präferenz) bis 5 (sehr hohe Präferenz) verwendet werden.

Um die Bewertungskriterien nach der Wichtigkeit zu ordnen, fügt die Deutschland AG jedem Kriterium einen Wert zwischen 0 und 100.

| Ziel | Bewertungskriterien | Gewichtung |

|---|---|---|

| Jahresüberschuss und Absatzmenge steigern | Steigerung der Kundenzufriedenheit | 32 |

| Produktivität steigern | 35 | |

| Preissenkung | 18 | |

| Kosteneinsparung | 15 |

Aus der Bewertung der Kriterien ergibt sich folgende Reihenfolge:

- Steigerung der Produktivität mit 35 Punkten

- Kundenzufriedenheit mit 32 Punkten

- Preissenkung mit 18 Punkten

- Kosteneinsparungen mit 15 Punkten

Leistungsindikatoren der Handlungsoptionen ermitteln

Nun müssen die Handlungsalternativen bestimmt werden. Dafür muss man die Handlungsoptionen ermitteln, die zum Ziel führen.

Handlungsoptionen müssen einen sachlichen Bezug zu den Bewertungskriterien haben. Es können konkrete Prozesse wie Fehlermeldung bei Qualitätsmessungen, oder ganze Investitionsprojekte sein.

| Ziel | Bewertungskriterien | Gewichtung | Handlungsoption |

|---|---|---|---|

| Jahresüberschuss und Absatzmenge steigern | Steigerung der Kundenzufriedenheit | 32 | Telefonischer Kundendienst |

| Garantie für Produkte | |||

| Produktivität steigern | 35 | Mitarbeiter weiterbilden | |

| Neue Software für Produktionsmaschinen | |||

| Preissenkung | 18 | Leistungsstärkere Maschinen | |

| Mitarbeiterzahl reduzieren | |||

| Kosteneinsparung | 15 | Neuer Produktionsstandort | |

| Günstige Zulieferer |

Handlungsalternative in Nutzwerte übertragen

Nun muss man einen Nutzwert den Handlungsalternativen geben. Da die verschiedenen Handlungen unterschiedlich gemessen werden (Euro, Stunden, Anzahl der Fehlteile, Prozentwert), muss man eine einheitliche Skalierung festlegen.

Dafür eignet sich auch hier eine Punkteskala von 0 bis 10. Dabei bedeutet:

- 0: das Kriterium wird von der Handlungsoption gar nicht erfüllt

- 5: das Kriterium wird von der Handlungsoption mittelmäßig erfüllt

- 10: das Kriterium wird von der Handlungsoption vollständig erfüllt

Die Bewertungen 1 bis 4 und 6 bis 9 sind entsprechende Zwischenstufen.

| Ziel | Bewertungskriterien | Gewichtung | Handlungsoption | Nutzwert |

|---|---|---|---|---|

| Jahresüberschuss und Absatzmenge steigern | Steigerung der Kundenzufriedenheit | 32 | Telefonischer Kundendienst | 4 |

| Garantie für Produkte | 8 | |||

| Produktivität steigern | 35 | Mitarbeiter weiterbilden | 3 | |

| Neue Software für Produktionsmaschinen | 7 | |||

| Preissenkung | 18 | Leistungsstärkere Maschinen | 6 | |

| Mitarbeiterzahl reduzieren | 7 | |||

| Kosteneinsparung | 15 | Neuer Produktionsstandort | 5 | |

| Günstige Zulieferer | 10 |

- Am Nutzwert der Handlungsalternativen erkennt man, dass für die Kundenzufriedenheit die Produktgarantie besonders geeignet ist.

- Für die Steigerung der Produktivität, ist die Weiterbildung der Mitarbeiter nicht besonders geeignet.

- Für eine Preissenkung eignen sich sowohl leistungsstärkere Maschinen, als auch die Reduzierung der Mitarbeiterzahl. Um Kosten einzusparen, sind günstigere Zulieferer sehr geeignet.

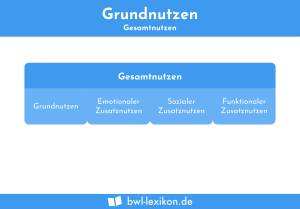

Berechnung der Teilnutzenwerte und Gesamtnutzwerte

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ GN_i = \sum\limits_{j=1}^{n}g_j * TN_ij \]](https://www.bwl-lexikon.de/app/ql-cache/quicklatex.com-68c63f2e97e1274abb0d6bbd0bf15ede_l3.png)

- GNi = Gesamtnutzwert der Handlungsoption i

- gj = Gewicht des Bewertungskriteriums

- j = zum Beispiel Gewichtungsfaktor zwischen 0 und 100

- n = Anzahl der Bewertungskriterien

- TNij = Teilnutzen der Handlungsoption i in Bezug auf das Bewertungskriterium j;

In diesem Schritt wird der Gesamtnutzwert einer Handlungsoption berechnet:

- Dazu multipliziert man das Gewicht des Bewertungskriteriums mit dem Teilnutzenwert der Handlungsoption.

- Das Resultat ist der gewichtete oder relative Teilnutzenwert.

- Dann werden diese gewichteten Teilnutzenwerte addiert. Das Ergebnis entspricht dem Gesamtnutzwert einer Handlungsoption.

- Gesamtnutzen für Steigerung der Kundenzufriedenheit:

(32*4)+(32*8)=128+256=384 - Gesamtnutzen für Produktivität steigern:

(35*3)+(35*7)=105+245=350 - Gesamtnutzen für Preissenkung:

(18*6)+(18*7)=108+126=234 - Gesamtnutzen für Kosteneinsparung:

(15*5)+(15*10)=75+150=225

| Bewertungskriterien | Gewichtung | Handlungsoption | Nutzwert | Gesamtnutzen |

|---|---|---|---|---|

| Steigerung der Kundenzufriedenheit | 32 | Telefonischer Kundendienst | 4 | 384 |

| Garantie für Produkte | 8 | |||

| Produktivität steigern | 35 | Mitarbeiter weiterbilden | 3 | 350 |

| Neue Software für Produktionsmaschinen | 7 | |||

| Preissenkung | 18 | Leistungsstärkere Maschinen | 6 | 234 |

| Mitarbeiterzahl reduzieren | 7 | |||

| Kosteneinsparung | 15 | Neuer Produktionsstandort | 5 | 225 |

| Günstige Zulieferer | 10 |

Nach der Berechnung der Teil- und Gesamtnutzwerte, kann die Deutschland AG die verschiednen Bewertungskriterien und Handlungsoptionen beurteilen.

Ergebnis prüfen, Entscheidung treffen und Maßnahmen festhalten

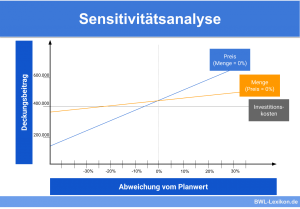

Die Nutzwertanalyse ermöglicht es den Gesamtnutzwert zu ermitteln, jedoch sollten die Ergebnisse kritisch überprüft werden.

Deshalb sollten folgende Fragen gestellt werden:

- Was sagt die eigene Erfahrung?

- Passt das Ergebnis zu der Bewertung, die man selbst intuitiv abgegeben hätte?

- Warum weicht das Ergebnis gegebenenfalls vom Bauchgefühl ab?

Nach der Prüfung, kann man anhand der Analyse den Nutzen der Bewertungskriterien und Handlungsoptionen für die Zielsetzung erkennen. Konkrete Maßnahmen lassen sich nun ableiten.

- Die Steigerung der Kundenzufriedenheit durch eine Produktgarantie ist die sinnvollste Methode, um den Jahresüberschuss und die Absatzmenge zu steigern. Diese Maßnahme deckt sich auch mit dem Ergebnis einer Kundenumfrage.

- Die Steigerung der Produktivität durch ein Software-Update ist die zweitwichtigste Handlungsoption. Software-Updates können die Prozesse beschleunigen, allerdings ist erfahrungsgemäß eine markante Produktivitätssteigerung nicht zu erwarten.

- Die Preissenkung durch Reduzierung der Mitarbeiterzahl ist die drittwichtigste Option. Weniger Mitarbeiter bedeutet zwar weniger Kosten, allerdings würde die Produktivität darunter leiden.

- Kosteneinsparung durch günstigere Zulieferer ist die viertwichtigste Handlungsoption. Das es günstigere Zulieferer in anderen Ländern gibt, bestätigt eine Recherche des Unternehmens.

Alles in allem deckt sich die Nutzwertanalyse mit den Erfahrungen des Unternehmens.

Vor- und Nachteile der Nutzwertanalyse

- Flexibles Bewertungssystem

- Anpassungsfähig an spezielle Erfordernisse

- Vergleichbarkeit der Alternativen

- Handlungsalternativen und Entscheidungen können transparent beurteilt werden.

- Entscheidungen können besser nachvollzogen werden

- Alternativen können nicht immer verglichen werden.

- Unterschiedliche Präferenzen

- Problem bei der Auswahl der Kriterien/Gewichtung

- Subjektive Bewertung und Gewichtung

- Handlungsalternativen können unvollständig sein

- Zeitaufwändig und arbeitsintensiv

Übungsaufgaben

#1. Was ist die Nutzwertanalyse?

#2. Welcher Schritt ist nicht Teil der Nutzwertanalyse?

#3. Die Formel mit dem der Gesamtnutzen berechnet wird lautet…

#4. Welche Methode eignet sich besonders für die Bestimmung der Nutzwerte?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen