SOR steht für Stimulus-Organismus-Reaktion oder Stimulus-Organism-Response und ist ein kognitives Modell zur Erklärung einfacher menschlicher Verhaltensmuster. Im SOR-Modell wird davon ausgegangen, dass tagtäglich kontrollierte und unkontrollierte Reize (S) auf den menschlichen Organismus (O) – den potenziellen Kunden – treffen. Verschiedene dieser Reize bewirken eine Reaktion (R).

Im Marketing wird das Modell verwendet, um das Kaufverhalten von Kunden (Kundenverhalten) bzw. Konsumenten (Konsumentenverhalten) und deren Entscheidungsprozesse zu erklären.

In der folgenden Lektion zum Thema SOR-Modell erfährst du mehr über den Aufbau, den Ablauf, Vor- und Nachteile sowie den Unterschied zum SR-Modell. Unter der Erklärung findest du noch einige Übungsaufgaben.

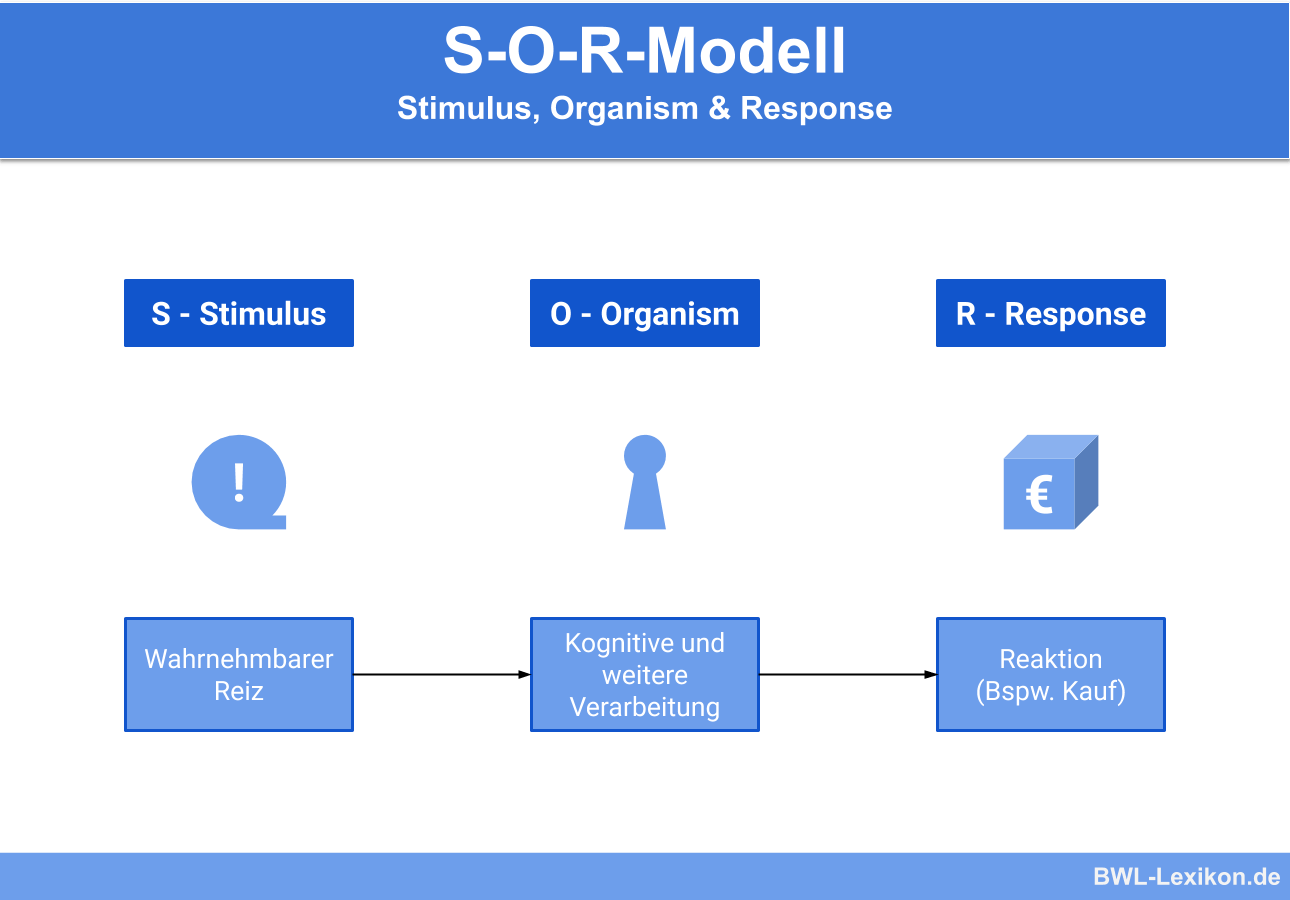

Aufbau des S-O-R-Modells

Wichtig ist das Zusammenspiel von:

- S: Stimulus (auch Reiz)

- O: Vorgänge im Organismus

- R: Reaktion des Organismus (Response)

Stimuli

Beim „S“ unterscheidet man zwischen „nicht kontrollierten Stimuli“ und „kontrollierten Stimuli“.

- Nicht kontrolliert: situative, soziale oder politische Faktoren, die auf den Kunden einwirken

- Kontrolliert: Preis eines Produktes, Marke, Verpackung oder Aktion

( = kontrollierbar mit den 4 P´s des Marketing Mixes)

Merkmale

Letztendlich spielen für jeden Kunden individuelle Faktoren und Aspekte eine Rolle bei der persönlichen Informationsverarbeitung und damit seiner Kaufentscheidung. Diese sind allerdings schwierig zu evaluieren und teilweise nach außen nur schwer oder nicht erkennbar.

Hierbei kommt es auf Merkmale an wie:

- Persönliche Einstellung(en)

- Individuelle Motive und Motivationen

- Aktivierende Faktoren

- Kognitive Prozesse (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnis, Sprache)

- Soziodemografische Determinanten (Alter, Einkommen, Familienstatus, etc.)

Ablauf

Die Merkmale, die den Organismus (O) beeinflussen, bezeichnet man als sogenannte „intervenierende Variablen“. Hierbei kommt es auch zu einer Informationsverarbeitung durch den Organismus, wo zwischen aktivierenden, kognitiven und soziologischen Faktoren unterschieden wird.

Diese beeinflussen die Reaktion (R) und schließlich das Verhalten des Kunden zum Kauf, Verwendung oder zur Kommunikation, das dann auch gemessen werden kann.

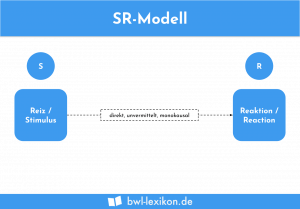

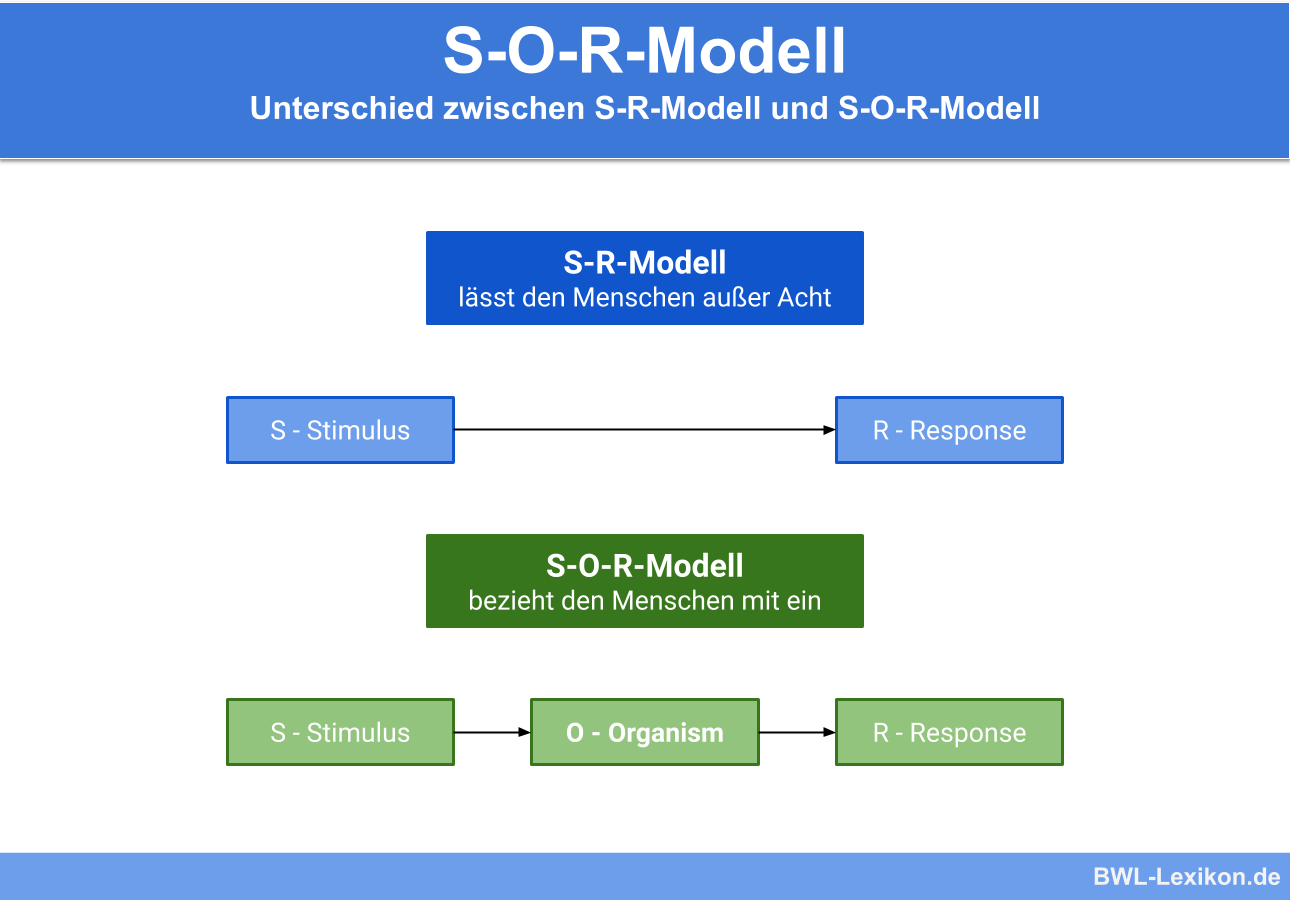

Unterschied zum SR-Modell

SOR-Modelle sind Weiterentwicklungen der SR-Modelle.

Beim SR-Modell erfolgt eine Reaktion (R) direkt auf einen Reiz (S), also ohne innere Vorgänge und intervenierende Variablen (O).

Laut dem Modell führt ein spezifischer Reiz, der auf einen Organismus einwirkt, zu einer definierten Reaktion.

Black Box

Beim Stimulus (S)-Response (R)-Modell werden Reiz und Reaktion betrachtet, nicht jedoch die Prozesse beim Käufer. Das Modell geht davon aus, dass die Vorgänge im Kopf des Käufers nicht messbar und abbildbar sind, also eine Black-Box darstellen. Sie werden nicht wie beim SOR-Modell betrachtet, sondern der Fokus liegt hier auf der Reaktion des Käufers.

Das Modell wird auch als Reiz-Reaktions-Modell bezeichnet.

Vor- und Nachteile

Manche der nachfolgenden Punkte können als Vor- und Nachteil zugleich ausgelegt werden.

- Vereinfachung der Prozesse

- Passendes Modell zur Analyse des Kaufverhaltens von Kunden bzw. Konsumenten

- Mögliches Instrument für Marketing-Mix

- Vereinfachung der Prozesse

- Wegfallen bestimmter Zusammenhänge und Parameter

- Schwierigkeiten bei der Messung und Evaluation der Werbewirkung

Fazit

Abschließend lässt sich festhalten: Es kommt nicht nur auf das richtige Positionieren der Stimuli an. Wichtig sind ebenfalls die Zielgruppen und deren individuelle Wahrnehmungen sowie Wünsche. Erst durch eine gezielte Ansprache kann Einfluss auf die Zielgruppe genommen und so eine gewünschte Reaktion bei diesem ausgelöst werden.

Übungsfragen

#1. Das SOR-Modell ist die Abkürzung für?

#2. Das SOR-Modell ist…

#3. Wofür steht die Erklärung Black-Box?

#4. Das SOR-Modell wird verwendet, um das Kundenverhalten bzw. Konsumentenverhalten zu erklären.

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen