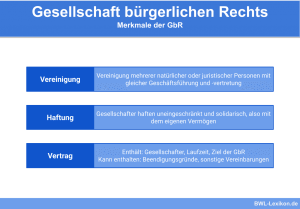

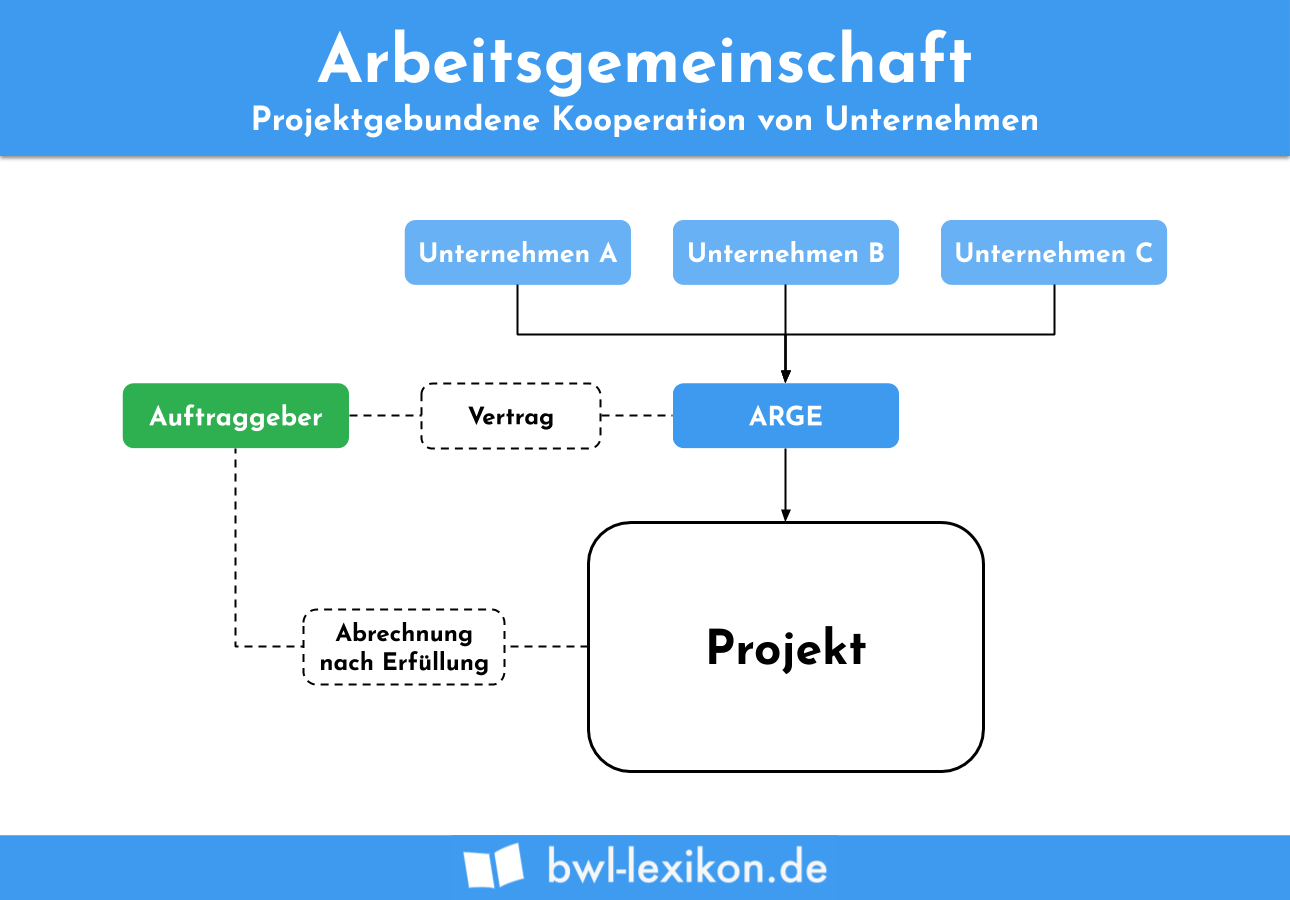

Eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ist der vertraglich geregelte Zusammenschluss von natürlichen oder juristischen Personen beziehungsweise von mehreren rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Unternehmen. Zweck des Zusammenschlusses ist eine Zusammenarbeit, die genau spezifiziert ist und keinen Formvorschriften unterliegt. Meistens handelt es sich um die gemeinsame Umsetzung eines Projektes. Am häufigsten sind Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe zu finden. Sie sind jedoch nicht nur auf diesen Bereich beschränkt. Eine gesetzliche oder normative Definition gibt es nicht. Arbeitsgemeinschaften können verschiedene Rechtsformen haben, wobei es sich meistens um eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) handelt.

In dieser Lektion lernst du die Arbeitsgemeinschaft, ihre verschiedenen Anwendungsbereiche und Formen kennen. Die Übungsfragen am Ende der Lektion helfen dir, das erlernte Wissen zu prüfen und zu vertiefen.

- Synonyme: Arbeitsgruppe | Verbundprojekt

- Englisch: Working group

Wann ist eine Arbeitsgemeinschaft von Bedeutung?

Am häufigsten sind Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe zu finden, wo sich mehrere Unternehmen unterschiedlicher Gewerke zusammenfinden, um gemeinsam ein Bauvorhaben umzusetzen. Die Vielfalt der Arbeiten sowie das umfangreiche Auftragsvolumen können von einem einzelnen Unternehmen wirtschaftlich und bezüglich der Ressourcen nicht bewältigt werden. Oftmals favorisiert der Auftraggeber auch eine Verteilung der wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken auf mehrere Unternehmen.

Die Arbeitsgemeinschaft spielt eine wichtige Rolle bei:

- Umsetzung von Bauvorhaben

- Projektmanagement

- Verteilung von wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken

- Umsetzung von Großprojekten

- Begrenzten unternehmerischen Ressourcen

- Größeren Auftragsvolumina

- Zusammenlegung von finanziellen Mitteln

- Bündelung von Wissen

- Nutzung von geschäftlichen und politischen Verbindungen

- Nutzung von Synergieeffekten

Anwendungsbereiche von Arbeitsgemeinschaften

Für Arbeitsgemeinschaften gibt es unterschiedliche Anwendungsbereiche:

- zivilrechtliche Anwendungsbereich

- öffentlich-rechtlicher Anwendungsbereich

Zivilrechtlicher Anwendungsbereich

Im Zivilrecht versteht man unter einer Arbeitsgemeinschaft den Zusammenschluss von Fachunternehmen. Dieser Zusammenschluss verfolgt den Zweck, gemeinsam ein Projekt zu planen und zu verwirklichen. Das trifft insbesondere auf das Baugewerbe zu, wenn Großprojekte umgesetzt werden müssen, was von einem Unternehmen allein nicht geleistet werden kann.

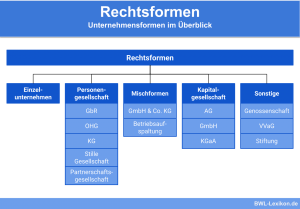

Regelmäßig schließen sich Unternehmen in der Bauindustrie zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen, wobei auch andere Rechtsformen möglich sind. Die Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht ist regelmäßig nicht auf Dauer ausgelegt, sondern immer zeitlich auf die Umsetzung des jeweiligen Projektes begrenzt. Das bedeutet, dass es sich bei einer Arbeitsgemeinschaft nicht um eine gewerbliche Tätigkeit handelt.

Öffentlich-rechtlicher Anwendungsbereich

Auch im öffentlichen Recht kann es zu Arbeitsgemeinschaften kommen. So kommt es vor, dass sich öffentlich-rechtliche Körperschaften zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen. Nach § 44 b SGB II (Sozialgesetzbuch, zweites Buch) können Arbeitsagenturen und kommunale Träger Arbeitsgemeinschaften bilden, wenn es zum Beispiel um die Verwaltung von Leistungen und insbesondere um die Grundsicherung für Arbeitssuchende geht.

Auch wenn diese Arbeitsgemeinschaften aus finanzpolitischen Gründen umstritten sind, unterstützen viele Kommunen diesen öffentlich-rechtlichen Anwendungsbereich von Arbeitsgemeinschaften. Tatsächlich ist die von der jeweiligen Kommune betriebene ARGE die bekannteste Form der öffentlich-rechtlichen Arbeitsgemeinschaft.

Sie besteht aus der Zusammenarbeit von Arbeitsagentur und Sozialamt, die gemeinsam Bezieher von Arbeitslosengeld II beziehungsweise Hartz IV betreuen. Sie helfen Arbeitssuchenden bei der Beantragung von Hartz IV und leisten Hilfestellung bei der Suche und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Die verschiedenen ARGE-Formen am Beispiel der Bauwirtschaft

Schließen sich zwei oder mehr Bauunternehmen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen, um gemeinsam ein Projekt zu planen und auszuführen, kann das auf verschiedene Weise geschehen.

- Normal-ARGE oder echte ARGE: Dabei handelt es sich um eine typische Außengesellschaft. Bei dieser Form führen die beteiligten Bauunternehmen ihre vertraglichen Pflichten unter einer gemeinsamen Bauleitung aus. Dabei handelt es sich um eine Personenvereinigung, bei der unter anderem Baumaterialien, Baumaschinen und sonstige Gerätschaften sowie Personal aus unterschiedlichen Unternehmen zusammengeführt werden.

- Dach-ARGE oder Kopf-ARGE: Bei dieser Form ist keine gemeinsame Bauleitung erforderlich. Grund dafür ist, dass die beteiligten Bauunternehmen die Bauarbeiten eigenverantwortlich und selbstständig durchführen.

- Beihilfegemeinschaft: Sie ist eine Innen-ARGE. Das bedeutet, dass im Außenverhältnis lediglich der Gesamtunternehmer auftritt, während er im Innenverhältnis einen oder mehr Subunternehmer als Vertragspartner verpflichtet hat.

ARGE: Unterscheidung in Bezug auf die Organisationsformen

Darüber hinaus werden Arbeitsgemeinschaften auch nach ihren verschiedenen Organisationsformen differenziert.

- Arbeitsgemeinschaft auf horizontaler Ebene: Auf horizontaler Ebene kommen Bauunternehmen zusammen, die das gleiche Leistungsspektrum anbieten, zum Beispiel Unternehmen im Bereich des Hochbaus oder Ingenieurbüros. Eine Arbeitsgemeinschaft auf horizontaler Ebene kann als Dach-ARGE oder als Normal-ARGE organisiert sein.

- Arbeitsgemeinschaft auf vertikaler Ebene: Bei Arbeitsgemeinschaften in vertikaler Richtung handelt es sich um Unternehmen verschiedener Fachrichtungen, zum Beispiel Bauunternehmen, holzverarbeitende Betriebe, Unternehmen der Baustoffindustrie und Stahlbaubetriebe. Das bedeutet, dass die Arbeitsteilung meistens nur im Innenverhältnis erfolgt. Möglich wäre eine Organisation als Dach-ARGE. Bisweilen wird auch ein Konsortialvertrag geschlossen. Das allerdings nur, wenn es sich um Arbeitsgemeinschaften mit Firmen außerhalb des Baugewerbes handelt.

- Fortgesetzte Arbeitsgemeinschaft: Die Arbeitsgemeinschaft wird auch nach Erfüllung eines bestimmten Bauauftrages weiterhin fortgesetzt.

- Dauer-Arbeitsgemeinschaft: Eine Arbeitsgemeinschaft kann auch unabhängig von einem bestimmten Bauauftrag oder von einem Vergabeverfahren auf längere Zeit oder dauerhaft bestehen. Dauerhaft bedeutet, dass die Arbeitsgemeinschaft auf eine unbestimmte Anzahl von Bauaufträgen ausgerichtet ist. Dann liegt regelmäßig ein Handelsgewerbe vor, das einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Gewerbebetrieb erfordert, was sich unter anderem auf die Buchführungspflichten und die Rechtsform auswirkt.

Eine GbR ist dann nicht mehr möglich. Stattdessen wird die Rechtsform geändert, zum Beispiel in eine offene Handelsgesellschaft (OHG), in eine Kommanditgesellschaft (KG) oder in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Allerdings sind Dauerarbeitsgemeinschaften für Bauleistungen eher untypisch und dürften in diesem Bereich die Ausnahme sein.

Unterscheidung zwischen echter und unechter Arbeitsgemeinschaft

Die echte Arbeitsgemeinschaft wird auch als selbstständige Arbeitsgemeinschaft bezeichnet, während die unechte Arbeitsgemeinschaft auch nicht selbstständige Arbeitsgemeinschaft genannt wird.

Echte Arbeitsgemeinschaft

Bei der echten Arbeitsgemeinschaft besteht die Gesellschaft im Außenverhältnis. Das bedeutet, dass sie dem Auftraggeber gegenüber im eigenen Namen auftritt. Meist geschieht das durch den Hauptunternehmer, durch den Geschäftsführer oder durch einen Unternehmer der an der Arbeitsgemeinschaft teilnehmenden Firmen, der meistens für die Abrechnungen sowie für die Verteilung der Gewinne zuständig ist.

Unechte Arbeitsgemeinschaft

In der Praxis ist die unechte Arbeitsgemeinschaft die Arbeitsgemeinschaft, die am häufigsten vorkommt. Sie ist immer eine Innengesellschaft. Das bedeutet, dass sie nach außen als selbstständige juristische Person auftritt.

Bei der unechten Arbeitsgemeinschaft werden zwei Varianten unterschieden:

- Bei der ersten Variante interagiert der Auftraggeber direkt mit allen Beteiligten. Das bedeutet, dass er die Aufträge direkt an die einzelnen Unternehmer erteilt. Diese wiederum rechnen im eigenen Namen ab und erstellen eigene Rechnungen. Der Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist darauf gerichtet, dass sich die teilnehmenden Unternehmen gegenseitig unterstützen und die verschiedenen Arbeiten koordinieren.

- Bei der zweiten Variante tritt der Unternehmer als Generalunternehmer auf. Das bedeutet, dass er selbst die verschiedenen Aufträge an die jeweiligen Unternehmen vergibt. Insoweit agieren diese Unternehmen als Subauftragnehmer oder Subunternehmer, die niemals direkt mit dem eigentlichen Auftraggeber interagieren. Sie erhalten ihre Aufträge vom Generalunternehmer, mit dem sie auch abrechnen. Das bedeutet, dass lediglich der Generalunternehmer Rechnungen an den Auftraggeber schreibt, nicht jedoch die an der Arbeitsgemeinschaft teilnehmenden Unternehmen. Deshalb wird die unechte Arbeitsgemeinschaft auch stille Arbeitsgemeinschaft genannt, da der Auftraggeber die teilnehmenden Unternehmen nicht kennt.

Übungsfragen

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen#1. Was ist der Unterschied zwischen einer echten und einer unechten Arbeitsgemeinschaft?

#2. Bei Arbeitsgemeinschaften werden zwei Anwendungsbereiche unterschieden, der öffentlich-rechtliche und der zivilrechtliche Anwendungsbereich. Welche Aussage ist diesbezüglich richtig?

#3. Stelle dir folgende Situation vor: Wir sind in der Baubranche. Dort gibt es einen Unternehmer, der als Generalunternehmer auftritt. Das heißt, dass er selbst die Aufträge an die jeweiligen, in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Unternehmer erteilt, die als Subunternehmer beziehungsweise Subauftragnehmer agieren. Um welche Art von Arbeitsgemeinschaft handelt es sich?

#4. Warum schließen sich Unternehmen zu sogenannten Arbeitsgemeinschaften zusammen?

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen