Unternehmenszusammenschlüsse basieren auf Verträgen, in denen mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit vereinbaren. Es werden verschiedene Formen von Unternehmenszusammenschlüssen unterschieden. Differenziert wird nach der Zusammenschlussrichtung in horizontale, vertikale und anorganische Unternehmenszusammenschlüsse sowie nach dem Grad der Selbstständigkeit. Behalten Unternehmen weitgehend ihre Selbstständigkeit, handelt es sich um eine Kooperation. Geben sie ihre Selbstständigkeit weitgehend auf, spricht man von einem Zusammenschluss.

In dieser Lektion lernst du die verschiedenen Formen von Unternehmenszusammenschlüssen kennen. Die Übungsfragen am Ende der Lektion helfen dir, deinen Wissensstand zu überprüfen.

- Synonyme: Unternehmensverbindung | Vereinigung | Verschmelzung | Zusammenlegung

- Englisch: business combination | merger

Wann sind Unternehmenszusammenschlüsse von Bedeutung?

Unternehmenszusammenschlüsse sind immer dann von Bedeutung, wenn es um die Vergrößerung eines Unternehmens geht, um Expansion im In- und Ausland sowie um die Ausweitung der Marktposition. Es geht aber auch um die Ausbalancierung von Risiken und Gefahren sowie um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Unternehmenszusammenschlüsse spielen eine wichtige Rolle bei:

- Erweiterung von Macht und Ansehen

- Gewinnmaximierung

- Ausbau der Ressourcen

- Ausweiten und Stärkung der Marktposition

- Nutzen von Steuervorteilen

- Ausbalancieren finanzieller Risiken

- Expansionsstreben im In- und Ausland

- Strukturellen Verbesserungen

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

- Verbesserte Kreditwürdigkeit

- Kostensenkungen

- Rationalisierungsmaßnahmen

- Haftungsrechtlichen Fragen

Formen von Unternehmenszusammenschlüssen

Es gibt verschiedene Formen von Unternehmenszusammenschlüssen:

- Unterscheidung nach Zusammenschlussrichtungen in

- horizontale,

- vertikale und

- anorganische Zusammenschlüsse

- In Form einer Kooperation

- In Form einer Konzentration

Unternehmenszusammenschlüsse nach Zusammenschlussrichtungen

In Bezug auf die Zusammenschlussrichtung werden horizontale, vertikale und anorganische Unternehmenszusammenschlüsse unterschieden.

Horizontale Zusammenschlüsse

Horizontalen Zusammenschlüsse sind ein Zusammenschluss von Unternehmen der gleichen Produktionsstufe beziehungsweise Handelsstufe. Ziel eines horizontalen Zusammenschlusses ist die Stärkung der eigenen Marktposition.

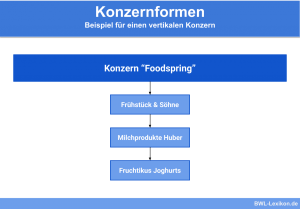

Vertikale Zusammenschlüsse

Vertikale Zusammenschlüsse sind ein Zusammenschluss von Unternehmen nachgelagerter oder aufeinander folgender Produktionsstufen beziehungsweise Handelsstufen. Ziel eines vertikalen Zusammenschlusses ist die Sicherung von Beschaffung und Absatz.

Anorganische Zusammenschlüsse

Anorganische Zusammenschlüsse sind der Zusammenschluss von Unternehmen verschiedener Branchen oder Produktionsstufen. Sie werden auch „konglomerate Zusammenschlüsse“ genannt. Ziel anorganischer Zusammenschlüsse ist der Ausgleich von Branchenrisiken.

Kooperationen

Kooperationen sind eine Form von Unternehmenszusammenschlüssen, die am häufigsten eingegangen werden. Nicht nur um dem Konkurrenzdruck entgegenzuwirken und um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, arbeiten Unternehmen häufig mit anderen Unternehmen ohne Kapitalbeteiligung zusammen.

Ein Grund für die Bildung einer Kooperation ist beispielsweise die Durchführung gemeinsamer Großprojekte. Erst durch die Kooperation wird möglich, was ein Unternehmen allein nicht leisten kann. Das bedeutet, dass die Dauer der Kooperation zeitlich begrenzt und an die Laufzeit des Projektes gekoppelt ist. Neben zeitlich begrenzten Kooperationen gibt es dauerhafte Kooperationen, die auch als strategische Allianz bezeichnet werden.

Gekennzeichnet ist die Kooperation durch eine enge Verbindung zwischen den kooperierenden Unternehmen und durch die Koordination der Geschäftstätigkeit. Bei Kooperationen bleiben Unternehmen grundsätzlich rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.

Eines der wichtigsten Ziele von Kooperationen ist die Reduzierung von Kosten. Kostensparend wirken sich zum Beispiel eine gemeinsame Forschung und Entwicklung, zwischenbetrieblicher Erfahrungsaustausch sowie gemeinsame Rationalisierungsmaßnahmen aus. Die Absatzsicherung und Absatzsteigerung können beispielsweise durch gemeinschaftliche Werbung sowie durch gemeinsame Gütezeichen und Markenartikel erreicht werden.

Konzentrationen

Im Gegensatz zu Kooperationen geben bei einer Konzentration die einzelnen Unternehmen ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit auf. Das bedeutet, dass sie einer einheitlichen Leitung beziehungsweise Führung untergeordnet werden. Dadurch büßen die einzelnen Unternehmer insbesondere ihre wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnisse ein. Sie bleiben bei einer Konzentration jedoch rechtlich selbstständig.

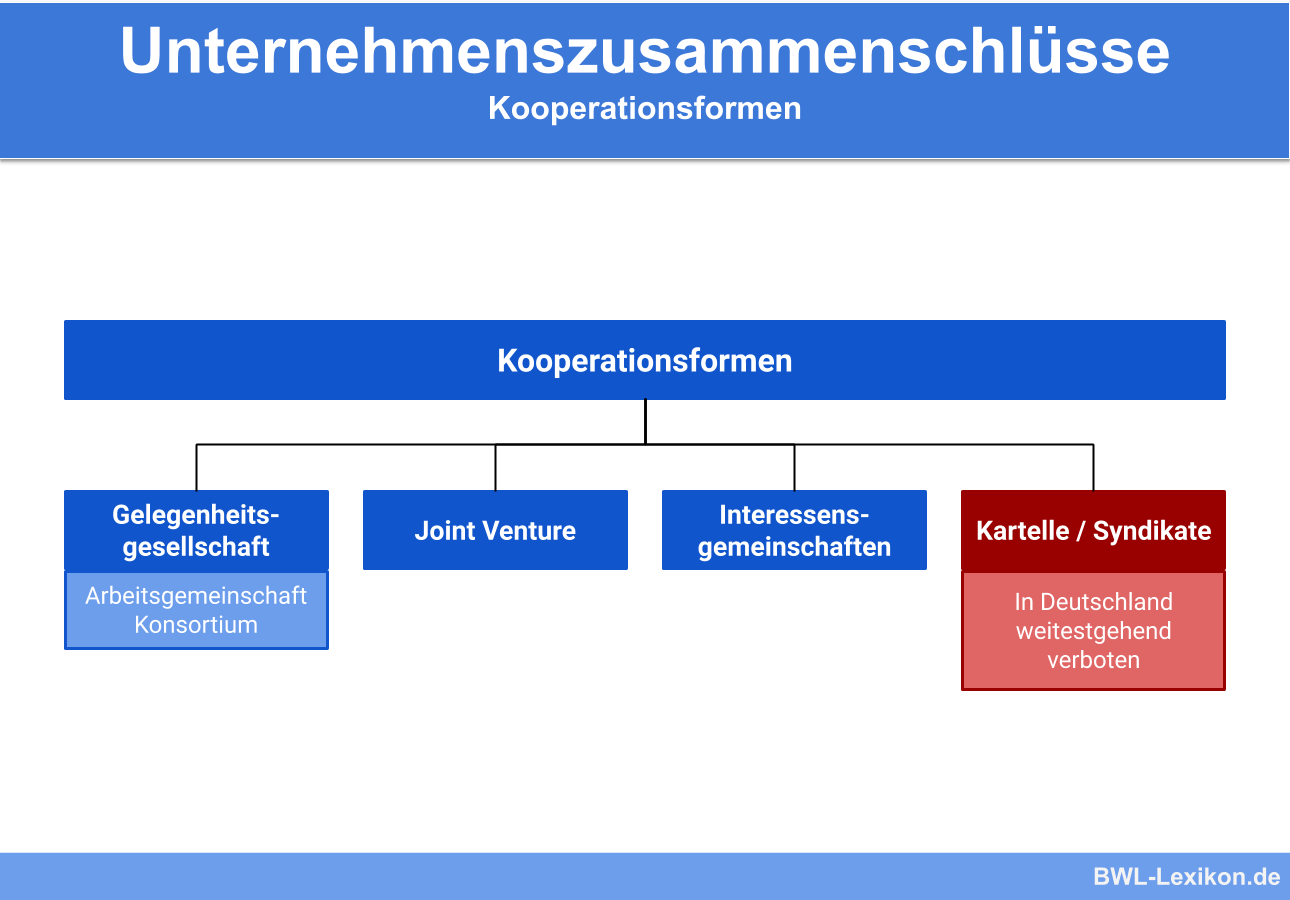

Formen der Kooperation

Es gibt verschiedene Formen der Kooperation:

- Interessengemeinschaften

- Gelegenheitsgesellschaften: Konsortium und Arbeitsgemeinschaft

- Kartelle und Syndikate

- Joint Ventures

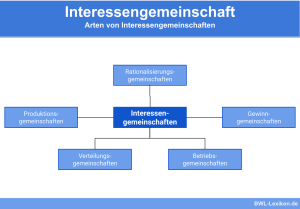

Interessengemeinschaften

Eine Interessengemeinschaft ist keine rechtlich definierte Gemeinschaft und auch keine eigenständige Rechtsform. Interessengemeinschaften sind der Zusammenschluss von natürlichen und juristischen Personen, die rechtlich selbstständig bleiben, auf der Grundlage eines Vertrags. Sie werden oftmals als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet.

Grund für den Zusammenschluss ist die Wahrung und Förderung gemeinsamer Interessen, um einen gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Zweck zu verfolgen. Beispiele für einen solchen Zweck sind Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Marketing. Der wesentliche Nutzen einer Interessengemeinschaft ist die koordinierte Zusammenarbeit, wodurch materielle und immaterielle Mittel gemeinsam genutzt und zum Vorteil der Mitglieder eingesetzt werden.

Gelegenheitsgesellschaften

Zu den Gelegenheitsgesellschaften des bürgerlichen Rechts gehören das Konsortium und Arbeitsgemeinschaften. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die rechtlich selbstständig bleiben. Sie schließen sich für eine bestimmte Zeit zusammen, um gemeinsam einen Auftrag durchzuführen, und lösen sich nach Ablauf dieser Zeit wieder auf.

Kartelle und Syndikate

Kartell

Bei einem Kartell handelt es sich um den Zusammenschluss rechtlich selbstständiger Unternehmen mit dem Ziel, Wettbewerb zu verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen. Aufgrund dieser Zielsetzung sind Kartelle in Deutschland grundsätzlich verboten, doch es gibt Ausnahmen. Sie sind dann erlaubt, wenn sie dem Wettbewerb dienlich sind. Das setzt eine Anmeldung und die Bestätigung des Kartellamtes voraus.

Danach sind kartellierte Unternehmen durch Verträge miteinander verbunden, wobei sie ihre wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit außerhalb der vertraglichen Absprachen nicht aufgeben. Kartellaufgaben können verschiedene betriebliche Aufgabenbereiche betreffen, zum Beispiel die Festlegung des Absatzpreises im Rahmen eines Preiskartells oder die Aufteilung der Absatzgebiete in Form eines Gebietskartells.

Syndikate

Eine Sonderform des Kartells ist das Syndikat, bei dem es sich um eine spezielle Art des Rationalisierungskartells handelt. Als Verkaufs- und Abrechnungsstelle wickelt es den gesamten Absatz der beteiligten Unternehmen, der sogenannten Kartellmitglieder, ab. Das bedeutet, dass im Rahmen eines Syndikats eine gemeinsame Vertriebsgesellschaft entsteht, die die Produkte der Mitglieder des Syndikats verkauft. Beispiele für ein Syndikat sind die Kohleindustrie sowie die Eisen- und Stahlindustrie.

Joint Venture

Eine weitere Form der Kooperation ist ein Joint Venture, was übersetzt „Gemeinschaftsunternehmen“ bedeutet. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen, das von zwei voneinander unabhängigen Unternehmen gegründet wurde und geführt wird. Sie beteiligen sich jeweils mit Know-how und Kapital am Joint Venture, tragen gemeinsam das finanzielle Risiko und nehmen gemeinsam Führungsaufgaben wahr. Das Joint Venture agiert autonom und in Kooperation mit der Konsequenz, dass es nicht verpflichtet ist, den Anweisungen der gründenden Unternehmen bedingungslos zu folgen.

Hauptmotiv eines Joint Ventures ist die Aufteilung der unternehmerischen Risiken und Gefahren auf mindestens zwei Partner. Vorteilhaft sind außerdem die bessere Nutzung von Ressourcen und lokalen Marktkenntnissen.

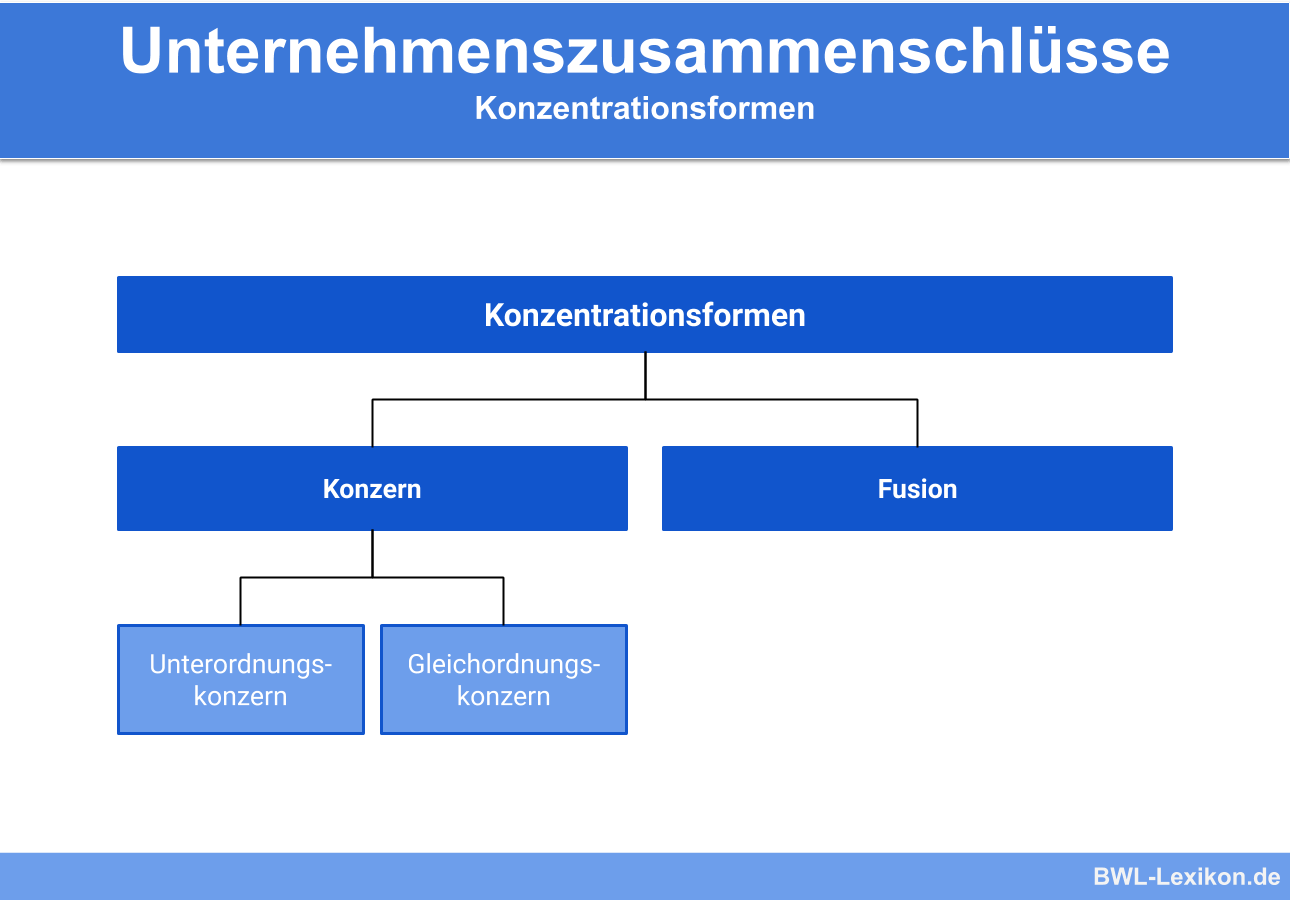

Formen der Konzentration

Es gibt verschiedene Formen der Konzentration: den Konzern und die Fusion.

Konzern

Ein Konzern ist die Zusammenfassung von einem oder mehreren abhängigen Unternehmen mit einem herrschenden Unternehmen. Während die abhängigen Unternehmen als Konzernunternehmen bezeichnet werden, ist das leitende Unternehmen die Konzernmutter. Die Konzernunternehmen sind unter der einheitlichen Leitung der Konzernmutter zusammengefasst, sind jedoch rechtlich nicht voneinander abhängig.

Es gibt unterschiedliche Gründe für die Konzernbildung. Dazu gehören eine Rationalisierung von Produktionsabläufen, eine Zentralisierung der Finanzierung sowie eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der miteinander verbundenen Unternehmen. Möglich ist auch eine Aufhebung der marktbeherrschenden Stellung, um kartellrechtliche Maßnahmen zu vermeiden.

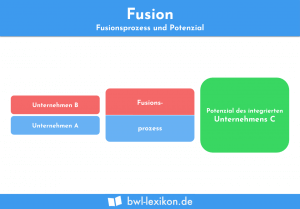

Fusion

Eine Fusion ist die engste Verbindung zwischen Unternehmen. Fusionieren Unternehmen miteinander, dann bedeutet das, dass sie sich zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit zusammenschließen. Eine typische Zielsetzung ist, dass sich Unternehmen durch die Fusion eine bessere Einkaufsposition verschaffen.

Gleiches gilt für die Beschaffungssicherheit, zum Beispiel bei der Beschaffung von Rohstoffen. Auch in Bezug auf den Absatz ergeben sich durch eine Fusion Vorteile, zum Beispiel bezüglich der Verhinderung von Wettbewerb, Preisgestaltungsmöglichkeiten sowie den Ausbau einer marktbeherrschenden Stellung.

Übungsfragen

#1. Wie ist die betriebswirtschaftliche Bezeichnung, wenn sich Unternehmen von nachgelagerten oder aufeinander folgenden Produktionsstufen zusammenschließen?

#2. Was ist der Grund für eine Konzernbildung?

#3. Bei welchen der genannten Formen handelt es sich um Kooperationen?

#4. Wodurch unterscheiden sich Kooperationen und Konzentrationen?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen