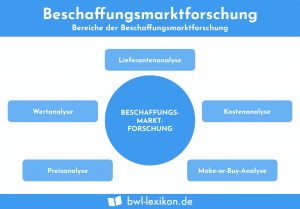

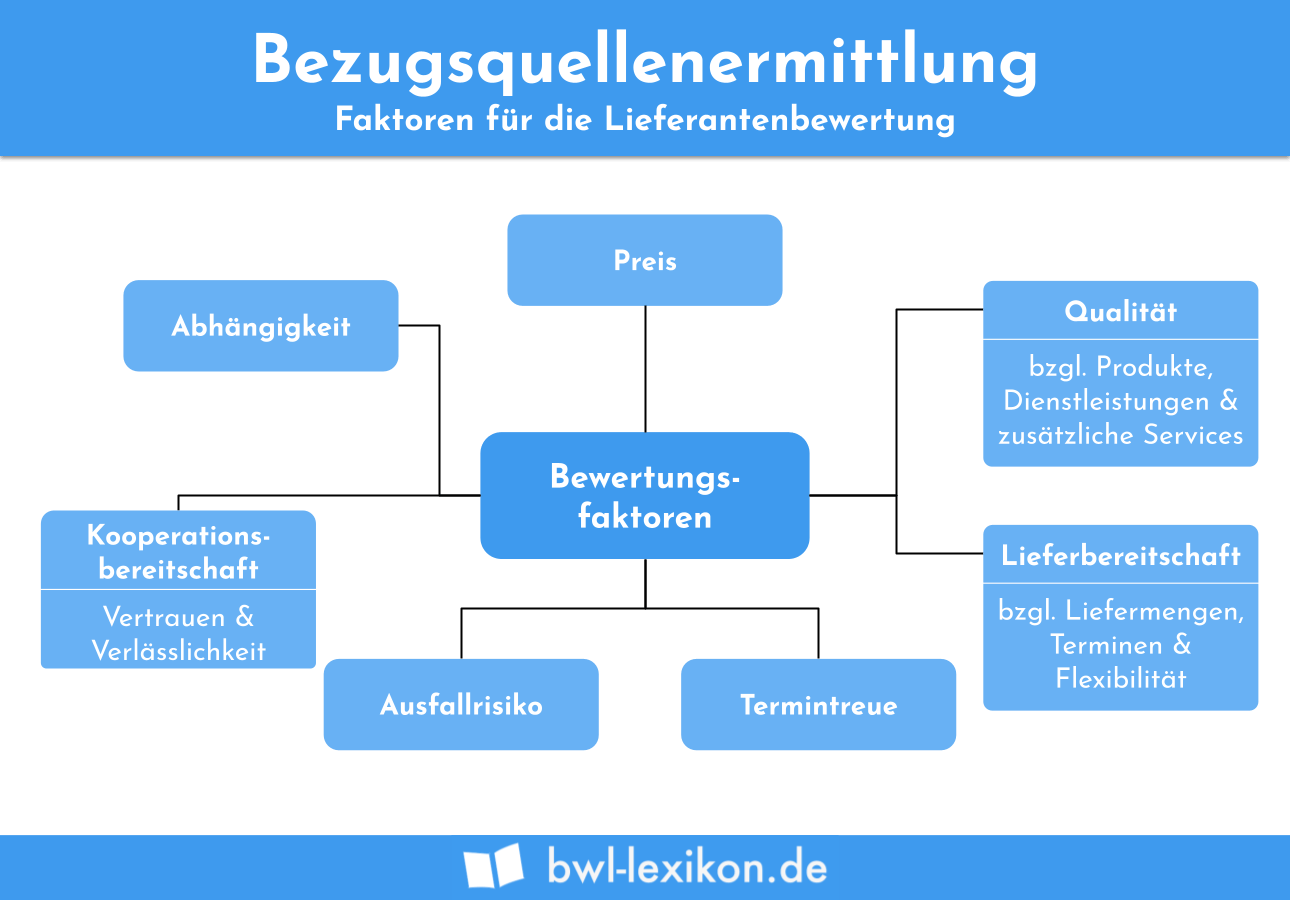

Bei der Bezugsquellenermittlung handelt es sich um einen Bestandteil der Beschaffungsmarktforschung. Die Bezugsquellenermittlung hat das Ziel, alle potenziellen Lieferanten aufzuspüren und zu listen. Es herrscht eine Abgrenzung zur Lieferantenbewertung und der Lieferantenauswahl. Mit dem Begriff der Bezugsquellenermittlung wird ausschließlich die Tätigkeit der Lieferantenfindung und -auflistung beschrieben.

Wir erläutern dir in dieser Lektion die Ziele und die Aufgaben der Bezugsquellenermittlung. Du erfährst, wie ein Unternehmen potenzielle Lieferanten aufspürt und welche Informationsquellen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Abschließend kannst du dein Wissen anhand von Übungsaufgaben überprüfen.

- Synonyme: Lieferquellenermittlung | Lieferantensuche

- Englisch: supply source determination

Warum ist eine Bezugsquellenermittlung wichtig?

Ein Unternehmen kann aus unterschiedlichen Gründen Veränderungen im Bestellprozess durchführen müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der eigentliche Lieferant nicht mehr zur Verfügung steht oder wenn Engpässe herrschen. Außerdem ist es möglich, dass ein Lieferant die Kosten anhebt, weshalb sich das Unternehmen stets über Alternativen informieren sollte.

Die Bezugsquellenermittlung ist erforderlich, damit ein Unternehmen bei einem Ausfall von Lieferanten nicht ohne Alternativplan dasteht.

Ziel der Bezugsquellenermittlung

Die Bezugsquellenermittlung dient dazu, die Belieferung im Unternehmen sicherzustellen, indem potenzielle Lieferanten aufgespürt werden. Ein Engpass bei der Lieferung kann zum Produktionsstillstand führen, was die Unternehmensziele gefährden könnte. Um im Notfall vorbereitet zu sein, muss ein Unternehmen Alternativen zur Hand haben.

Hier kann durch die Bezugsquellenermittlung in kürzester Zeit ein alternativer Lieferant beauftragt werden, sodass die Produktion problemlos fortgeführt wird. Das Ziel der Bezugsquellenermittlung ist letztendlich eine fertige Liste, die potenzielle Lieferanten aufzeigt.

Leider konnte die „Hübner KG“ in den letzten Wochen mehrfach den Bestellungen nicht nachkommen, sodass die „Hüttenstadt AG“ ihre Küchen nicht ausliefern konnte. Das Unternehmen hat sich daraufhin entschlossen, eine Bezugsquellenermittlung durchzuführen, damit für zukünftige Lieferengpässe bei der „Hübner KG“ Alternativen zur Verfügung stehen.

Durchführung der Bezugsquellenermittlung

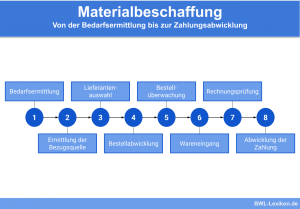

Die Bezugsquellenermittlung ist eine einfache, aber durchaus aufwendige Recherchearbeit. Es muss zunächst eine Begrenzung der Bezugsquellen vorgenommen werden, ehe die Bezugsquellenermittlung anhand von internen und externen Informationsquellen erfolgen kann.

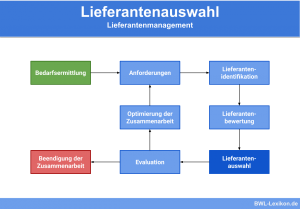

Abschließend wird eine Liste mit allen potenziellen Lieferanten erstellt. Im nächsten Schritt würde die Lieferantenbewertung erfolgen.

Begrenzung der Bezugsquellen

Da nicht jeder mögliche Lieferant auch ein potenzieller Partner ist, muss zunächst eine Definition erfolgen, die in jedem Unternehmen anders aussehen kann. Ein Faktor ist beispielsweise die lokale Begrenzung. Ist der Transport schwierig zu organisieren oder muss dieser schnell erfolgen, so ist eine weltweite Suche nach potenziellen Lieferanten nicht sinnvoll, sondern sollte eingegrenzt werden.

Ein zweiter Aspekt ist das Produktangebot. Das suchende Unternehmen muss klar festlegen, welche Produkte der Lieferant im Angebot haben sollte. Weiterhin ist es ratsam, die Qualität einzubeziehen, welche sich beispielsweise in Prüfsiegeln ausweisen kann. Besitzt ein Lieferant die festgelegten Qualitätsstandards nicht, kommt er für eine Zusammenarbeit nicht infrage.

Ein weiterer Faktor ist der Preis. Ist ein Lieferant zu teuer und somit unwirtschaftlich, kann dieser von Beginn an ausgeschlossen werden.

Informationsquellen

Sind die Grenzen gezogen, kann die Bezugsquellenermittlung starten, wofür Informationsquellen benötigt werden. Diese können einen internen oder externen Ursprung haben.

Interne Informationsquellen

Interne Informationsquellen liegen bereits im Unternehmen vor und müssen nicht mehr recherchiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Informationen auf ihre Aktualität hin überprüft werden.

Interne Informationsquellen:

- vorhandene Kataloge

- vorhandene Angebote

- Artikelkarteien (Sortiment mit hinterlegten Lieferanten)

- Lieferantenkarteien (Bestehender Lieferantenstamm)

Vorteile der internen Informationsquellen:

- schnell verfügbar

- bereits Bewertung aus bisherigen Aufträgen möglich

- schnelle Zuordnung zu Produkten möglich

Nachteile der internen Informationsquellen:

- eventuell veraltet

- stark begrenzt

- nicht innovativ

Wenige Wochen später meldet die „Hübner KG“ tatsächlich Insolvenz an und die „Hüttenstadt AG“ wählt aus den Lieferanten der Bezugsquellenermittlung eine Alternative aus. Durch die Beschränkung auf interne Informationsquellen verpasst das Unternehmen jedoch einen wichtigen Innovationssprung bei der neuesten Generation von Einbauherden, sodass die Absatzzahlen deutlich abnehmen. Die „Hüttenstadt AG“ sieht ein, dass sie bei der Bezugsquellenermittlung nicht auf externe Informationsquellen hätte verzichten sollen.

Externe Informationsquellen

Die externen Informationsquellen müssen recherchiert und durchsucht werden. Es handelt sich um Informationen, die für das Unternehmen neu sind und somit Chancen, aber auch Nachteile mit sich bringen.

Die externen Informationsquellen können noch in primäre und sekundäre Quellen unterschieden werden. Die primären Informationsquellen recherchiert ein Unternehmen selbst, während es sich bei sekundären Informationsquellen auf Daten verlässt, die bereits vorab angefertigt wurden und häufig kostenpflichtig im Internet zur Verfügung stehen.

Externe Informationsquellen:

- Internet mit Suchmaschinen

- Messen und Ausstellungen

- Besuche durch Außendienstmitarbeiter der Lieferanten

- Industrie- und Handelskammern

- Außenhandelskammern der jeweiligen Staaten

- Wirtschaftsabteilungen der deutschen Botschaften

- Geschäftsreisen

- Gelbe Seiten

- Probelieferungen

- Tipps aus Geschäftsbeziehungen

- Lieferantenverzeichnisse im Internet

- Fachzeitschriften

- Anzeigen in Zeitungen

- Prospekte und Werbebroschüren

Vorteile der externen Informationsquellen:

- neue und innovative Informationen

- weltweite Suche dank Internet möglich

- persönlicher Kontakt auf Messen, Geschäftsreisen, etc.

- spezifizierte Suchen dank Internet möglich

- im Normalfall aktuell

Nachteile der externen Informationsquellen:

- Listen häufig kostenpflichtig

- Suchaufwand

- keine Erfahrungen mit den Lieferanten

- Suchergebnisse manipulierbar

- hoher Zeitaufwand für Geschäftsreisen, Messen, etc.

Übungsfragen

#1. Was beinhaltet die Bezugsquellenermittlung?

#2. Was gehört NICHT zu den internen Informationsquellen?

#3. Die Informationen aus sekundären Informationsquellen hat ein Unternehmen während der Bezugsquellenermittlung selbst recherchiert und analysiert.

#4. Ein Vorteil der internen Informationsquellen ist …

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen