Offenmarktgeschäfte finden zwischen den Geschäftsbanken und der zuständigen Zentralbank statt. Die für den europäischen Währungsraum zuständige Zentralbank ist die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Ziel der Offenmarktgeschäfte ist es, die Höhe der Geldmenge innerhalb einer Volkswirtschaft zu steuern.

In dieser Lektion behandeln wir die Offenmarktgeschäfte. Wir zeigen dir, was sich hinter den Offenmarktgeschäften verbirgt und anhand welcher Kennzeichen du ein Offenmarktgeschäft erkennst. Nachdem du weißt, welche Komponenten bei einem Offenmarktgeschäft eine Rolle spielen, erfährst du abschließend, welchen Einfluss die Offenmarktpolitik auf die Offenmarktgeschäfte hat. Zur Vertiefung deines Wissens kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: open market operations

Was solltest du über Offenmarktgeschäfte wissen?

Offenmarktgeschäfte finden zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken statt. Für die Geldpolitik stellen die Offenmarktgeschäfte eines der wichtigsten Instrumente dar, um die Geldmenge in der Volkswirtschaft zu steuern.

Im Fokus eines Offenmarktgeschäfts steht der An- und Verkauf von Wertpapieren. Nimmt die EZB den Geschäftsbanken die Wertpapiere ab, können diese durch die Transaktion ihre Liquidität steigern. Hiervon profitieren z. B. auch private Kreditnehmer und Unternehmen, die zur Finanzierung einer Investition ein Darlehen aufnehmen müssen. Die Geschäftsbanken nutzen die durch das Offenmarktgeschäft gewonnene Liquidität, um die Gelder für die Kreditvergabe bereitzustellen.

Welche Kennzeichen haben Offenmarktgeschäfte?

Offenmarktgeschäfte kennzeichnen sich insbesondere durch die folgenden Sachverhalte:

- Vertragsparteien sind die EZB und die Geschäftsbanken

- Ankauf oder Verkauf von Wertpapieren

- Die Parteien vereinbaren einen Rückkauf der Wertpapiere

- Die Kreditaufnahme erfolgt gegen Sicherheiten

- Vereinbarung von Devisen-Swaps sind möglich

Komponenten eines Offenmarktgeschäfts

Offenmarktgeschäfte werden so gestaltet, dass mindestens einer der drei folgenden Komponenten vorkommt:

- Haupttender

- Basistender

- Feinsteuerungsoperationen

Haupttender

Der Anteil der Haupttender macht circa ¾ der Offenmarktgeschäfte aus. Ausgangspunkt ist ein wöchentliches Angebot der EZB an die Geschäftsbanken. Im Mittelpunkt dieser Finanzierungsmaßnahme stehen Wertpapierpensionsgeschäfte und Pfandkredite. Die EZB Bank stellt den Geschäftsbanken das Geld für eine Woche zur Verfügung. In dieser Zeit können die Geschäftsbanken die erhöhte Liquidität z. B. dazu nutzen, privaten Kreditnehmern und Unternehmen günstigere Konditionen bei der Vergabe von Krediten anzubieten.

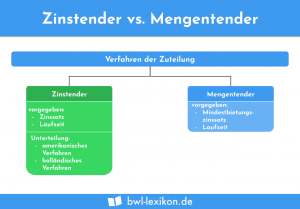

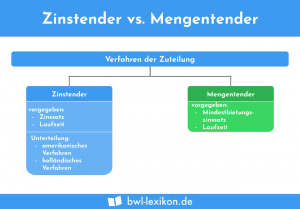

Für die Durchführung dieser Art des Offenmarktgeschäfts kommen entweder das Mengentender-Verfahren oder das Zinstender-Verfahren zur Anwendung.

Mengentender

Vereinbaren EZB und die jeweilige Geschäftsbank das Mengentender-Verfahren ist der Zinssatz für die Aufnahme des Geldes bereits vor Abschluss des Geschäfts festgelegt. Die Geschäftsbanken fragen das angebotene Geld nach und erhalten von der EZB eine Zuteilung. Dabei orientiert sie sich an der zur Verfügung gestellten Geldmenge.

Zinstender

Das Zinstender-Verfahren kennzeichnet sich dadurch, dass die Geschäftsbanken Zinsangebote an die EZB stellen. Die Zuteilung der EZB erfolgt aufgrund dieser Angebote.

Basistender

Die Basistender kennzeichnen die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte zwischen der EZB und den Geschäftsbanken. Sie machen etwa 20 % aller Offenmarktgeschäfte aus. Kennzeichnend ist auch, dass die EZB den Geschäftsbanken eine längere Laufzeit für die Rückzahlung des aufgenommenen Geldes zugesteht. In der Regel beträgt die Laufzeit bis zu drei Monaten. Während der Finanzkrise und der Eurokrise konnten die Geschäftsbanken sich teilweise bis zu 36 Monaten Zeit lassen, wenn sie die Laufzeit komplett ausschöpfen wollten. Auch beim Basistender werden die Offenmarktgeschäfte durch Wertpapierpensionsgeschäfte und die Vergabe von Pfandkrediten durchgeführt.

Feinsteuerungsoperationen

Feinsteuerungsoperationen kommen zum Einsatz, wenn eine Geschäftsbank eine kurzfristige Liquiditätsschwankung ausgleichen muss.

Einfluss der Offenmarktpolitik auf Offenmarktgeschäfte

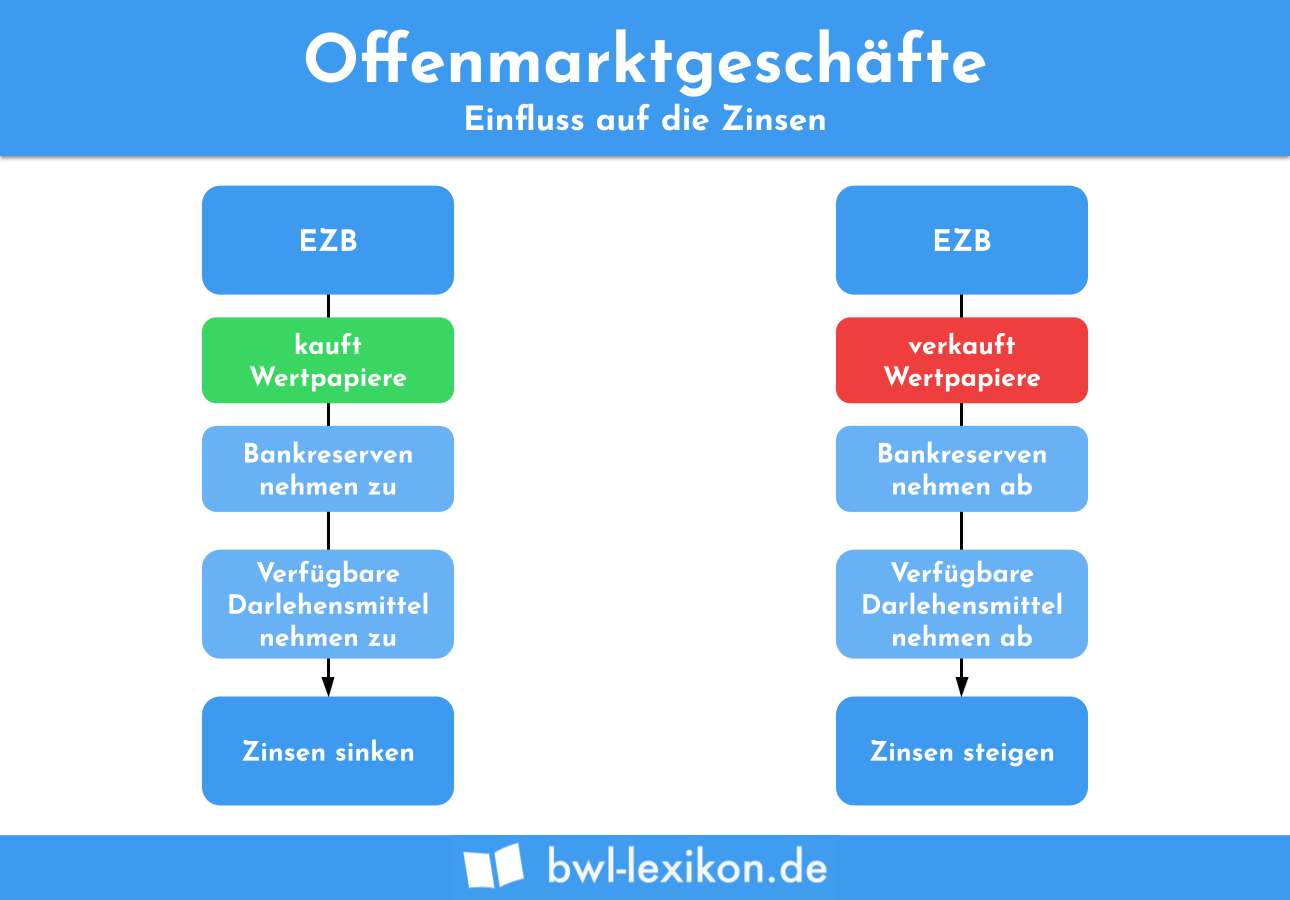

Durch eine gezielte Offenmarktpolitik übt die EZB Einfluss auf die Offenmarktgeschäfte aus. Kauft sie Wertpapiere auf, nehmen die Bankreserven der Geschäftsbanken zu. Mit dem Offenmarktgeschäft steigt auch der Anteil der verfügbaren Darlehensmittel an. In der Folge sinken die Zinsen.

Verkauft die Zentralbank ihre Wertpapiere, nehmen die Bankreserven der Geschäftsbanken ab. Dadurch, dass der Anteil der verfügbaren Darlehensmittel sinkt, steigen die Zinsen. Dies wirkt sich auch bei den Konditionen einer Kreditvergabe aus, weil der Kreditnehmer einen höheren Rückzahlungsbetrag einkalkulieren muss. Mit dieser Politik gestaltet die EZB die Entwicklung des Leitzinses.

Übungsfragen

#1. Welches Ziel verfolgen die Beteiligten eines Offenmarktgeschäfts?

#2. Welchen Nutzen ziehen die Geschäftsbanken aus einem Offenmarktgeschäft?

#3. Welches ist kein Kennzeichen eines Offenmarktgeschäfts?

#4. Welche Aussage ist nicht korrekt?

#5. Wann wird eine Feinsteuerungsoperation durchgeführt?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen