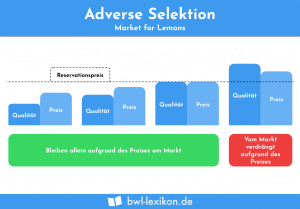

Beim „Market for Lemons“ handelt es sich um ein Modell zur Erklärung der Auswirkungen von ungleich verteilten Informationen auf einem Markt. Durch bestimmte Informationsasymmetrien kann es demnach zur Verdrängung von Anbietern mit hoher Qualität kommen.

In diesem Kapitel zeigen wir dir, was der Market for Lemons ist und wann er eine Rolle spielt. Außerdem erfährst du, wie die daraus resultierenden Probleme gelöst werden können und welche Vor- und Nachteile der Market for Lemons mit sich bringt. Anhand unserer Übungsaufgaben kannst du dein gewonnenes Wissen testen.

Warum ist das Modell vom Market for Lemons wichtig?

Akerlofs Modell des Market for Lemons beschreibt das Zustandekommen von ineffizienten Märkten und dem daraus resultierenden Marktversagen. Gleichzeitig gibt es entsprechende Lösungsansätze, mit denen dies verhindert werden kann.

Was ist der Market for Lemons?

George Akerlof beschreibt mit dem von ihm entwickelten Modell des Market for Lemons ein spezielles Problem auf Märkten, in denen eine asymmetrische Informationsverteilung vorliegt.

Hierbei handelt es sich um das Problem der „adversen Selektion“ (Synonym: Negativauslese, negative Risikoauslese). Dieses beschreibt die Ineffizienz eines Marktes bis hin zum Marktversagen, welches durch das Vorhandensein einer ungleichen Informationsverteilung zustande kommt. Die Teilnehmer auf dem Markt sind über die Eigenschaften eines Gutes unterschiedlich gut informiert.

Aufgrund dieser Asymmetrie kann einer der Marktteilnehmer entsprechend profitieren. Entweder der potenzieller neue Mitarbeiter, indem er Peter glauben lässt, er sei aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen ein höheres Gehalt wert, oder Peters Unternehmen, indem er aufgrund der vorliegenden Informationen ein niedrigeres Gehalt ansetzt.

Ein effizienter Tausch auf dem Markt ist damit nicht möglich. Nur bei vollständiger Informationssymmetrie würde ein faires Gehalt gezahlt werden, welches den tatsächlichen Fähigkeiten und Erfahrungen gerecht wird.

Market for Lemons in der Praxis

Der Market for Lemons beschreibt nicht den Handel mit Früchten, sondern leitet sich aus der englischen umgangssprachlichen Bezeichnung für gebrauchte Autos schlechter Qualität („Lemons“) ab.

Im Modell des Market for Lemons wird die Qualität eines Gebrauchtwagens bezeichnet mit:

![]()

0 steht dabei für ein absolutes Schrott-Auto, 1 für einen Wagen in perfektem Zustand.

Hinzu kommt der sogenannte Reservationspreis (RP). Dieser bezeichnet den Mindestpreis des Verkäufers, für den er bereit ist einen Wagen abzugeben. D

Der Reservationspreis wird wie folgt dargestellt:

![]()

Die Zahlungsbereitschaft (ZB) der Kunden liegt bei:

![]()

Aus diesen beiden Angaben lässt sich die ökonomische Rente errechnen:

![]()

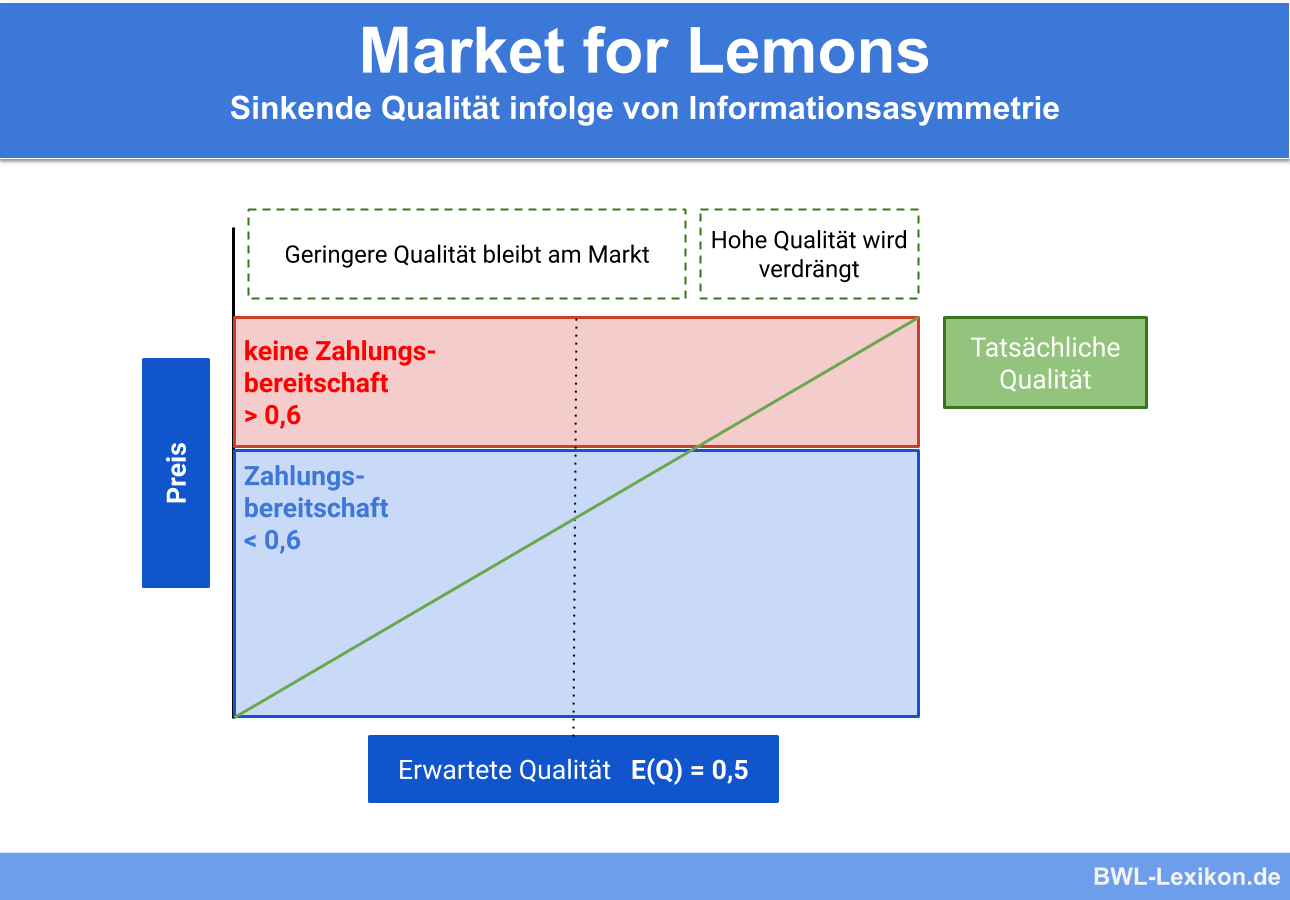

Die Verkäufer besitzen alle Informationen über die Qualität der Fahrzeuge, während die Käufer diese Informationen nicht besitzen. Den Käufern ist nur die erwartete Qualität (E(Q)) bekannt.

Da sie davon ausgehen, dass es genauso viel gute wie auch schlechte Autos auf dem Markt gibt, wird diese angegeben mit:

![]()

Hinzu kommt ein dritter Akteur auf dem Markt, der als Auktionator auftritt und versucht einen markträumenden Preis zu finden, also einen Preis, bei dem Angebot und Nachfrage übereinstimmen.

Hierzu wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Qualität wie folgt abgebildet:

Ein Auto mit perfekter Qualität (Q=1) würde demnach zu folgendem Reservationspreis angeboten:

![]()

Die Käufer erwarten allerdings nur eine Qualität von 0,5, da ihnen die entsprechenden Informationen über die tatsächliche Qualität fehlen.

Für ihre Zahlungsbereitschaft gilt also:

![]()

Ein Auto für 10.000 würde also niemand kaufen, da die maximale Zahlungsbereitschaft bei 6.000 liegt. Dementsprechend werden Autos von guter Qualität (Q=1) nicht mehr angeboten. Auf dem Markt werden nun nur noch Autos angeboten, die maximal für 6.000 verkauft werden können.

Für den Verkäufer bedeutet das:

![]()

![]()

Er bietet also nur noch Autos mit einer maximalen Qualität von 0,6 an. Anbieter mit einer Qualität über 0,6 werden aus dem Markt gedrängt.

Das obige Beispiel kann nicht nur für einen ineffizienten Markt sorgen, indem Anbieter mit hoher Qualität aus dem Markt gedrängt werden, es kann sogar zu einem gänzlichen Versagen des Marktes führen.

Nehmen wir an, die Qualität der angebotenen Fahrzeuge auf dem Markt liegt nur noch bei

![]()

Dementsprechend sinkt die erwartete Qualität der Käufer folgendermaßen:

![]()

Daraus ergibt sich eine Zahlungsbereitschaft von:

![]()

Es folgt eine weitere Verdrängung von Angeboten höherer Qualität mit den bereits beschriebenen Folgen. Dieses Phänomen kann sich solange wiederholen, bis keine Angebote mehr auf dem Markt sind.

Ansätze zur Lösung des Problems auf dem Market for Lemons

Durch das Problem der negativen Risikoauslese, das durch den Market for Lemons beschrieben wird, kommt es zu keinem Handel auf dem Markt. Um diesem entgegenzuwirken, muss die Informationsasymmetrie nach Möglichkeit vollständig aufgehoben werden.

Dazu stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Möglichkeit des Signalling

- Die besser informierte Seite stellt der weniger gut informierten Seite Informationen zur Verfügung.

- Beispiel:

Der Verkäufer eines Gebrauchtwagens stellt dem potenziellen Käufer TÜV-Berichte oder Wertgutachten zur Verfügung, um die Qualität des Produkts zu belegen.

- Möglichkeit des Screenings

- Die weniger gut informierte Seite verschafft sich selbst Informationen über die Qualität des angebotenen Produkts.

- Beispiel:

Der potenzielle Käufer eines Gebrauchtwagens lässt die Qualität des Produkts während einer Probefahrt von einem unabhängigen Fachmann beurteilen.

Übungsaufgaben

#1. Was ist der Market for Lemons?

#2. Wie kann das Problem des Market for Lemons gelöst werden?

#3. “Der Market for Lemons beschreibt das Problem der Negativauslese auf Märkten aufgrund von ungleich verteilten Informationen.”- Diese Aussage ist:

#4. “Der Market for Lemons zeigt am Beispiel des Gebrauchtwagenmarktes, wie es durch gleich verteilte Informationen zu einem Marktversagen kommen kann.” – Diese Aussage ist:

#5. “Um das Problem des Market for Lemons zu umgehen, sollte die Informationsasymmetrie möglichst minimiert werden.” – diese Aussage ist:

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen