Marktformen stellen in der Volkswirtschaftslehre das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dar. Die Beziehung von Angebot und Nachfrage wird auf Anbieterseite von der Qualität der Produkte und dem Preis bestimmt. Auf der Nachfragerseite stellt das verfügbare Einkommen einen wichtigen Faktor für das Verhalten der Konsumenten dar. Von diesen Faktoren hängt es ab, welche Marktform sich ergibt.

In dieser Lektion behandeln wir die Marktformen. Wir stellen dir die drei Grund-Marktformen vor, auf denen alle andere Marktformen basieren. Wir zeigen dir, welche sechs Kombinationen sich aus diesen drei Grund-Marktformen ergeben. Abschließend erklären wir dir, was monopolistische Konkurrenz bedeutet. Zur Vertiefung deiner Kenntnisse kannst du nach dem Text einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: market forms

Was solltest du über Marktformen wissen?

Jede Volkswirtschaft funktioniert, in dem Unternehmen ihre Produkte anbieten und von den Konsumenten nachgefragt werden. Abhängig von der Qualität der Produkte, dem Verkaufspreis und dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, ergibt sich eine unterschiedliche Anzahl von Anbietern und Nachfragern. Basierend auf den Grund-Marktformen – Monopol, Oligopol, Polypol hat der deutsche Ökonom Heinrich Freiherr von Stackelberg ein Marktformenschema entwickelt, in dem er neben den drei Grund-Marktformen sechs Kombinationen von Marktformen vorstellt.

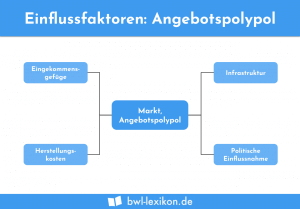

Die Faktoren jeder Marktform

Die Faktoren jeder Marktform betreffen die Anbieterseite und die Nachfragerseite.

Das Angebot wird durch die beiden folgenden Faktoren bestimmt:

- Qualität der Produkte

- Preise der Produkte

Qualität der Produkte

Die Qualität der Produkte ist für die Konsumenten ein entscheidender Faktor, Nachfrage zu generieren. Dabei spielt auch der Nutzen eine entscheidende Rolle. Kann das Produkt die Erwartungen und Wünsche der Kunden nicht erfüllen, trifft ein möglicherweise breites Angebot auf eine geringe Nachfrage.

Preise der Produkte

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Preise des Unternehmens. Jede Preissteigerung und jede Preissenkung hat unmittelbaren Einfluss auf die Nachfrage der Konsumenten. Deshalb ist die Preisgestaltung ein wichtiges Element, welches das Verhältnis von Angebot und Nachfrage maßgeblich beeinflusst.

Je höher die Preise liegen, desto geringer ist die Nachfrage. Auf der anderen Seite muss das Unternehmen bei der Kalkulation der Preise darauf achten, dass es die eigenen Kosten deckt.

Interne Unternehmensregelungen – z. B. der Gesellschafterbeschluss einer GmbH den Jahresgewinn nicht auszuschütten – wirken sich nicht auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage aus.

Die Nachfrage der Konsumenten wird durch das verfügbare Einkommen bestimmt. Nur wenn die privaten Haushalte über genügend Geld verfügen, können sie es ausgeben und damit die Nachfrage steigern. Dabei nimmt die Lohnpolitik der Unternehmen ein weites Feld ein. Höhere Löhne führen dazu, dass die Nachfrage der Konsumenten steigt. Auf der anderen Seite sind höhere Löhne aber auch mit höheren Kosten verbunden. Die Unternehmen eliminieren dieses Problem, in dem sie die Preise für ihre Produkte anheben. Beide Faktoren wirken sich nachhaltig auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage aus.

Die Grund-Marktformen

Alle Marktformen lassen sich auf die folgenden drei Grund-Marktformen zurückführen:

- Monopol

- Oligopol

- Polypol

Monopol

Das Monopol ergibt sich aufgrund eines Alleinstellungsmerkmals. Diese Marktform kennt einen Anbieter und viele Nachfrager (Angebotsmonopol) oder einen Nachfrager und viele Anbieter (Nachfragemonopol). Das typische Kennzeichen des freien Marktes – Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis – wird beim Monopol außer Kraft gesetzt.

Vorteilhaft ist es für einen Monopolist, dass er selbst den Preis und die Anzahl der Produkte festlegen kann, ohne die Konkurrenz fürchten zu müssen. Das Unternehmen kann allerdings nicht bestimmen, zu welchem Mehrwertsteuersatz es die Produkte auf dem Markt anbietet. Die Mehrwertsteuersätze sind gesetzlich festgelegt.

Oligopol

Das Oligopol beschreibt eine Marktform, bei der einige Anbieter auf viele Nachfrager treffen. Unter den Anbietern herrscht Konkurrenz. Bei der Preisbildung muss ein Unternehmen auch immer darauf achten, welche Verkaufspreise die anderen Anbieter festlegen.

Polypol

Ein Polypol liegt dann vor, wenn viele Anbieter auf viele Nachfrager treffen. Sowohl der Wettbewerb als auch die Konkurrenz sind hier deutlich ausgeprägter als bei den anderen Marktformen. Hierdurch werden die Preispolitik der Unternehmen und das Konsumverhalten der Nachfrager beeinflusst. Typische Beispiele für ein Polypol sind der Immobilienmarkt und der Automarkt.

Unterschiedliche Kombinationen von Marktformen

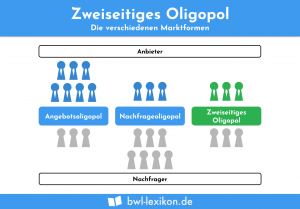

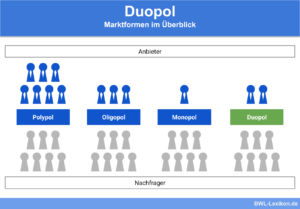

Auf Basis der drei Grund-Marktformen ergeben sich unterschiedliche Kombinationen, die von der Anzahl der Anbieter oder der Nachfrager abhängen.

Das Marktformenschema nach Heinrich von Stackelberg unterscheidet die folgenden neun Marktformen:

Aus diesem Marktformenschema können die folgenden Kombinationen angeleitet werden:

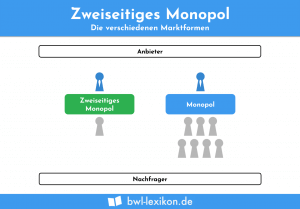

Bilaterales Monopol

Das bilaterale Monopol charakterisiert sich dadurch, dass einem Anbieter ein Nachfrager gegenübersteht.

Beschränktes Monopson

Bei dem beschränkten Monopson treffen wenige Anbieter auf weniger Nachfrager.

Beschränktes Monopol

Ein Monopolist kann die Vorteile seines Alleinstellungsmerkmals nicht voll ausschöpfen, wenn die Nachfrage nach seinem Produkt begrenzt ist. Dies ist das Kennzeichen eines beschränkten Monopols.

Bilaterales Oligopson

Wenige Unternehmen bieten bei dieser Marktform ihre Produkte an. Dieses Angebot trifft auf weniger Nachfrager.

Oligopson

Ein Oligopson entsteht, wenn viele Anbieter auf wenige Konsumenten treffen, die das Angebot annehmen möchten.

Monopson

Das Monopson entspricht den Merkmalen eines Nachfragemonopols. Ein Nachfrager kann unter vielen Anbietern auswählen.

Was bedeutet monopolistische Konkurrenz?

Bei einer monopolistischen Konkurrenz werden sowohl monopolistische als auch polypolistische Merkmale sichtbar. Das Unternehmen tritt nicht als Monopolist am Markt auf. Durch eine Differenzierung in der Qualität der Produkte kann das Unternehmen sich aber von der Konkurrenz abheben. Dies führt unter Umständen zur Bildung eines Teilmarktes, auf dem das Unternehmen wieder eine Monopolstellung innehat.

Übungsfragen

#1. Wodurch wird das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nicht beeinflusst?

#2. Was ist für ein Unternehmen auch als Monopolist nicht möglich?

#3. Was kennzeichnet das Monopol?

#4. Wodurch ist eine monopolistische Konkurrenz gekennzeichnet?

#5. Wenige Anbieter treffen auf wenige Nachfrager. Welche Marktform liegt vor?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen