Die Quantitätsgleichung wird verwendet, um Veränderungen, die mit der Geld- oder Güterseite einer Volkswirtschaft zusammenhängen, abbilden zu können. Die Güterseite wird hierbei von den Anbietern repräsentiert. Sie stellen Produkte bereit, die die Konsumenten kaufen sollen. Die Konsumenten bezahlen für die Güter. Damit stehen sie auf der Geldseite.

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Quantitätsgleichung. Du erfährst, was die Quantitätsgleichung ist und wie sie sich entwickelt hat. Nachdem du weißt, wie die Quantitätsgleichung in der Quantitätstheorie funktioniert und wie sie lautet, informieren wir dich abschließend darüber, wie sie sich weiterentwickelt hat. Zur Vertiefung deiner Kenntnisse kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

- Synonym: Fisher’sche Verkehrsgleichung

- Englisch: quantity equation

Was solltest du über die Quantitätsgleichung wissen?

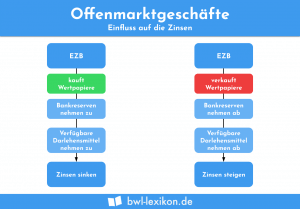

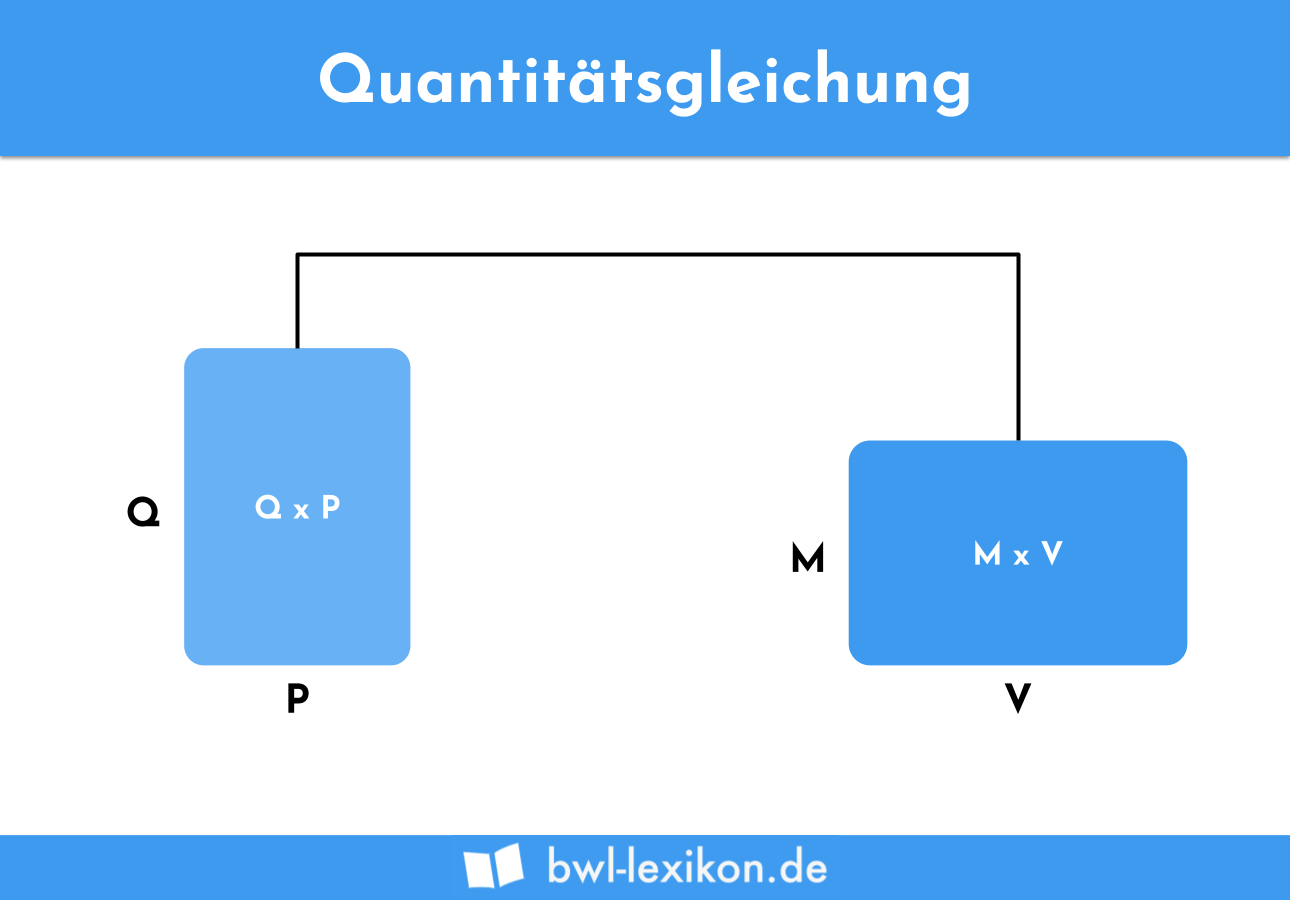

Die Quantitätsgleichung stellt den Zusammenhang zwischen der Güterseite und der Geldseite einer Volkswirtschaft dar. Jede Veränderung, die auf der Geldseite stattfindet, wirkt sich gleichzeitig auch auf der Güterseite aus. Faktisch bedeutet dies, dass eine Erhöhung der Geldmenge eine Anhebung der Verkaufspreise zur Folge hat. Kann die Gütermenge nicht angepasst werden, besteht für die Volkswirtschaft die Gefahr einer Inflation.

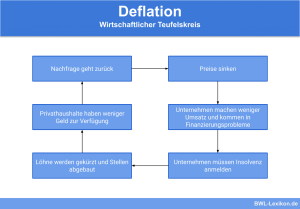

Die Kaufkraft des Geldes ist aber nicht nur abhängig von der Geldmenge, die sich gerade im Umlauf befindet. Weitere Faktoren, die den Wert des Geldes beeinflussen, sind die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und das Handelsvolumen. Damit der Wert des Geldes stabil bleibt, sollten die Geldseite und die Güterseite der Quantitätsgleichung immer im gleichen Verhältnis stehen. Steigt die Geldmenge schneller, besteht die Gefahr einer Inflation. Verhält es sicher aber umgekehrt – hier steigt die Gütermenge schneller an – steuert die Volkswirtschaft auf eine Deflation zu.

Welche Faktoren spielen bei der Quantitätsgleichung eine Rolle?

Im Fokus der Quantitätsgleichung steht der Markt einer Volkswirtschaft.

Dieser teilt sich in die beiden folgenden Märkte auf:

- Gütermarkt

- Geldmarkt

Gütermarkt

Der Gütermarkt wird in der Volkswirtschaft durch einen Markt repräsentiert, auf dem Güter und Dienstleistungen gehandelt werden. Auf einem Gütermarkt treffen das Angebot von Gütern und die Nachfrage nach Gütern aufeinander. Durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage entwickelt sich das Preisniveau. Geht die Nachfrage zurück, sind die Anbieter gezwungen, ihre Preise zu senken.

Geldmarkt

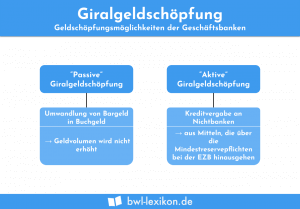

Auf dem Geldmarkt wird die Nachfrage nach Geld durch das Angebot von Kapital gedeckt.

Die Entwicklung der Quantitätsgleichung

Die Quantitätsgleichung basiert auf der Quantitätstheorie des Geldes. Die ersten Forschungsansätze datieren aus dem 18. Jahrhundert. Sie bezogen sich auf die Beobachtungen von wiederkehrenden volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Dabei erkannte man die Abhängigkeit des Preisniveaus von dem Verhältnis, das zwischen dem Angebot und der Nachfrage auf einem Markt bestand. Aus den Forschungsansätzen entwickelte sich die Quantitätstheorie des Geldes. Hiernach hat jede Preisveränderung mit einer Änderung der Geldmenge zu tun.

Irving Fisher, ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, formte aus der Quantitätstheorie des Geldes die Quantitätsgleichung. Deshalb wird diese auch als Fisher’sche Verkehrsgleichung bezeichnet.

Wie lautet die Quantitätsgleichung?

Die Quantitätsgleichung hat die folgenden vier Bestandteile:

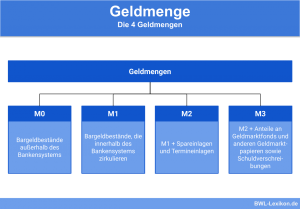

- M ist die Geldmenge

- V ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes

- P ist das Preisniveau

- Y ist das Bruttoinlandsprodukt

Die aus den vier Bestandteilen resultierende Quantitätsgleichung lautet:

![]()

Damit hat die Quantitätsgleichung das folgende Bild:

![]()

Da die Quantitätsgleichung immer gleich bleiben muss, würde sich eine Veränderung der Geldmenge (z. B. um +2) unmittelbar auf das Preisniveau auswirken. Bei gleicher Umlaufgeschwindigkeit und gleichem Output könnte sich nur der Preis verändern.

Die Quantitätsgleichung sieht nun wie folgt aus:

![]()

Ein Anstieg der Preise könnte durch die Veränderung des Outputs verhindert werden. Würde die Produktionsmenge nicht 80, sondern 96 lauten, hätte dies auf die Quantitätsgleichung die folgende Auswirkung:

![]()

Weiterentwicklung der Quantitätsgleichung

Kritiker der Quantitätsgleichung bemängelten, dass es keine klare Trennung zwischen Handelsvolumen und Preisniveau gäbe. Außerdem könne die Gleichung wegen des Mangels an Daten nicht innerhalb der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendet werden. Fisher nahm diese Kritikpunkte auf, um die Gleichung weiterzuentwickeln. Statt des Bruttoinlandsprodukts, verwendete er das reale Einkommen

Die Quantitätsgleichung in der Einkommensversion stellte er danach wie folgt auf:

![]()

Übungsfragen

#1. Für welchen Wirtschaftsbereich ist die Quantitätsgleichung relevant?

#2. Wer erfand die Quantitätsgleichung?

#3. Wann kommt es nach der Quantitätsgleichung zu einer Deflation?

#4. Welcher Marktteilnehmer beeinflusst die Quantitätsgleichung nicht?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen