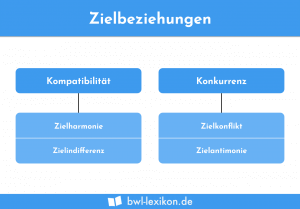

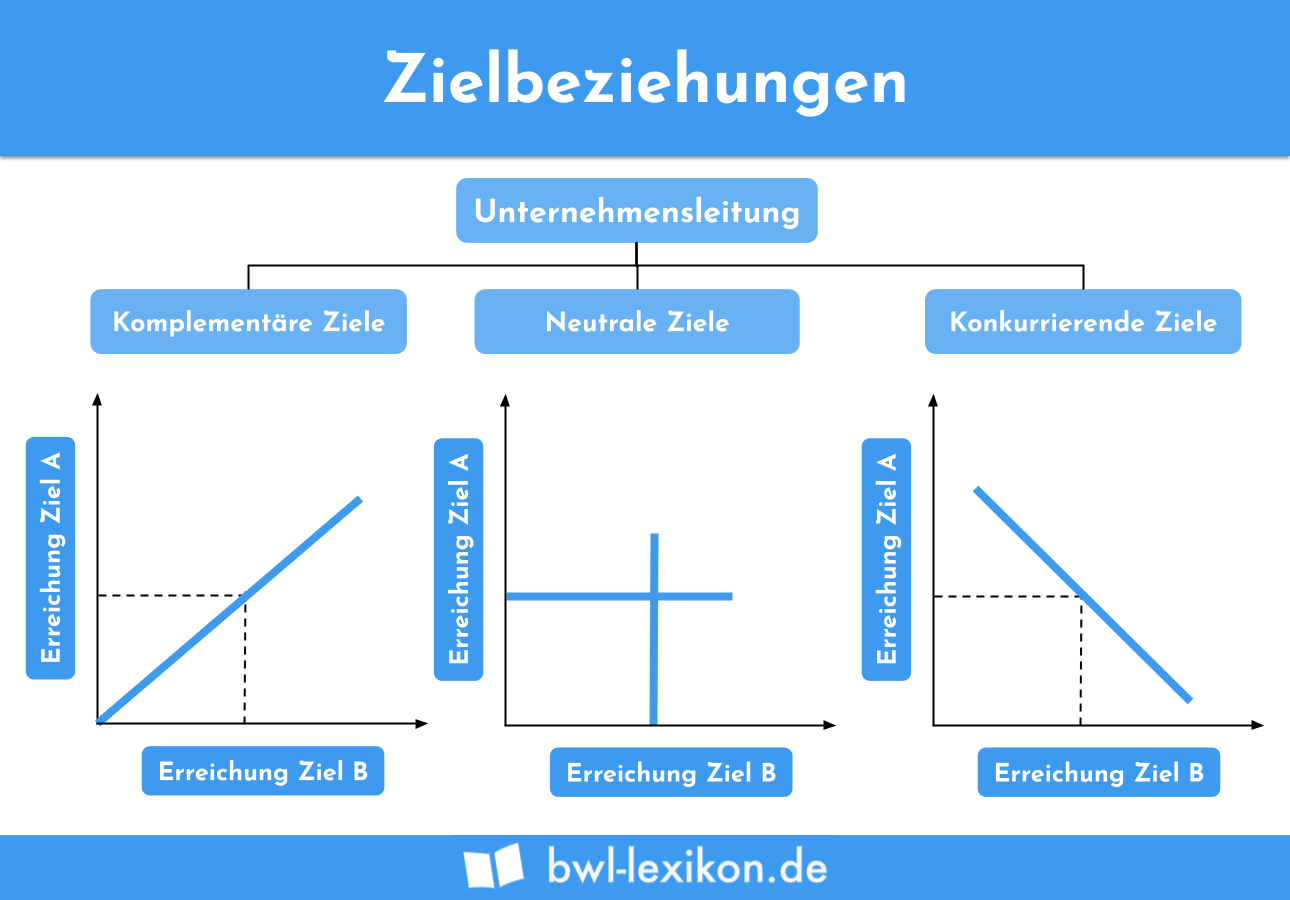

Die Zielbeziehungen in einem Unternehmen können kompatibel, konkurrierend oder neutral sein. Kompatible Ziele ergänzen sich gegenseitig. Konkurrierende Ziele schließen sich gegenseitig aus. Neutrale Ziele stehen in keiner Abhängigkeit zueinander. Darüber hinaus müssen vertikale Zielbeziehungen von horizontalen Zielbeziehungen abgegrenzt werden.

In diesem Abschnitt behandeln wir die Zielbeziehungen, die sich in einem Unternehmen ergeben können. Du erfährst, was der Unterschied zwischen den vertikalen und die horizontalen Zielbeziehungen ist. Darüber hinaus erklären wir die, wodurch sich komplementäre Ziele, konkurrierende Ziele und neutrale Ziele voneinander abgrenzen. Um deinen Wissensstand zu den Zielbeziehungen in einem Unternehmen zur vertiefen, kannst du nach diesem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: target relationships

Warum solltest du die Zielbeziehungen in einem Unternehmen kennen?

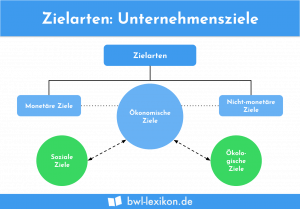

Jedes Unternehmen hat ein Hauptziel. Dieses besteht darin, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickeln die einzelnen Abteilungen Unterziele. Im Produktionsbereich soll z. B. ein möglichst hoher Output erzielt werden. Der Marketingabteilung wird ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt, damit sie ein innovatives Marketingkonzept entwickelt, um einen hohen Absatz zu unterstützen. Auch in den anderen Abteilungen werden die unterschiedlichsten Ziele festgesetzt. Es ist aber nicht immer so, dass die Ziele in dieselbe Richtung laufen. Einige Ziele ergänzen sich, andere Ziele stehen in Konkurrenz zueinander. Und wieder andere sind nicht abhängig voneinander. Darüber hinaus lassen sich vertikale und horizontale Ziele unterscheiden.

Wodurch unterscheiden sich vertikale und horizontale Zielbeziehungen?

Allgemein lassen sich die Zielbeziehungen eines Unternehmens wie folgt unterteilen:

- Vertikale Ziele

- Horizontale Ziele

Vertikale Ziele

Bei der vertikalen Zielbeziehung übernimmt ein Ziel eine Vermittlungsfunktion. Dieses Ziel ist ein Zwischenziel, das dem Unternehmen anzeigt, dass es ein Teil des Gesamtziels schon erreicht hat. Um dieses zu erreichen, musste das Unternehmen weniger Kosten aufwenden und weniger Arbeitskräfte einsetzen. Für ein Unternehmen ist es ebenso wichtig, dass des dieses Ziel erreicht, wie es das endgültige Ziel anstrebt.

Horizontale Ziele

Horizontale Ziele werden in logische und formale Verbindungen unterschieden. Logisch sind die Ziele entweder, wenn sie identisch sind oder auf keinen Fall miteinander vereinbart werden können.

Abgrenzung: Zielkomplementarität – Zielkonkurrenz – Zielneutralität

Die Einteilung der formalen Ziele kann wie folgt vorgenommen werden.

Die Einteilung der formalen Ziele kann wie folgt vorgenommen werden:

- Zielkomplementarität

- Zielkonkurrenz

- Zielneutralität

Zielkomplementarität

Zielkomplementarität bedeutet, dass die Ziele in einem harmonischen Verhältnis zueinanderstehen und sich im Optimalfall sogar gegenseitig unterstützen.

Für ein Unternehmen ist es erstrebenswert, so viele harmonische Zielbeziehungen wie möglich zu schaffen.

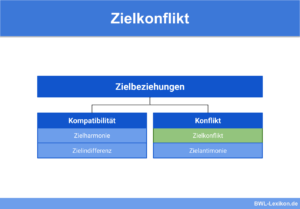

Zielkonkurrenz

Ziele konkurrieren, wenn sie miteinander in einem Konflikt stehen. Dem Unternehmen ist es nicht möglich, ein Ziel zu erreichen, ohne das Verfolgen des anderen Ziels aufzugeben oder hier wenigstens Abstriche zu machen.

Eine Zielkonkurrenz möchte jedes Unternehmen vermeiden, da sich hieraus ein Zielkonflikt entwickeln kann, der dazu führt, dass weder das eine noch das andere Ziel erreicht wird.

Zielneutralität

Ziele, die sich neutral zueinander verhalten, beeinflussen sich gegenseitig nicht. Sie verhalten sich indifferent. Die Erreichung des einen Ziels ist nicht davon abhängig, dass das andere Ziel verfolgt wird.

Diese Art der Zielbeziehung ist für ein Unternehmen nicht unbedingt erstrebenswert. Es sei, die indifferenten Ziele können so gestaltet werden, dass sich aus den neutralen Zielen komplementäre Ziele formen lassen.

Übungsfragen

#1. Welche Ziele stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zueinander?

#2. Bei welcher Zielbeziehung tritt ein Ziel in vermittelnder Funktion auf?

#3. Welche Zielbeziehung ist für jedes Unternehmen erstrebenswert

#4. Warum sieht ein Unternehmen indifferente Ziele nicht als negativ an?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen