Bei einem Zielkonflikt handelt es sich um mindestens zwei Ziele, die in Konkurrenz zueinander stehen. Ein Zielkonflikt wird deshalb auch als Zielkonkurrenz bezeichnet. Das Bestreben ein Ziel zu erreichen macht es unmöglich, ein anderes Ziel zu verwirklichen. Beide Ziele verhalten sich kontrovers zueinander. Das Gegenteil von Zielkonflikten ist die Zielkomplementarität. Dies bedeutet, dass das Verfolgen des einen Ziels die Erreichung eines weiteren Ziels unterstützt.

In dieser Lektion behandeln wir das Thema Zielkonflikt. Du erfährst, was Zielkonflikte in einem Unternehmen bewirken und wie es sich darstellt, wenn die Erreichung des einen Ziels ein anderes unterstützt (Zielkomplementarität). Wir zeigen dir auf, wie Zielkonflikte entstehen und welche Zielbeziehungen es noch in einem Unternehmen gibt. Zur Vertiefung deines Wissens kannst du nach dem Text einige Übungsfragen beantworten.

- Synonym: Zielkonkurrenz

- Gegensatz: Zielkomplementarität

Was bedeuten Zielkonflikte und Zielkomplementarität in einem Unternehmen?

Jedes Unternehmen hat das wirtschaftliche Ziel, einen hohen Gewinn zu erzielen. Zur Erreichung des Betriebszwecks entwickelt das Unternehmen Teilziele. Durch die Erreichung jedes Teilziels soll der gesamte Unternehmenserfolg unterstützt werden. Da viele Ziele sich jedoch kontrovers zueinander verhalten, entstehen Zielkonflikte.

Zum Beispiel steht die unternehmerische Entscheidung, viel Geld in umfangreiche Investitionsvorhaben zu stecken in einem Zielkonflikt mit der Vorgabe, eine harte Sparlinie zu verfolgen.

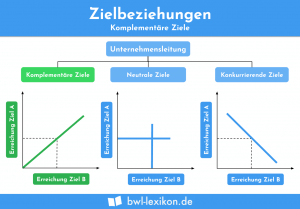

Das Gegenteil von Zielkonflikten ist die Zielharmonie (Zielkomplementarität). Dies bedeutet, dass das Verfolgen des einen Ziels die Erreichung eines weiteren Ziels unterstützt. Zielharmonie ergibt sich z. B. wenn der Staat die Ziele Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung verfolgt.

Wie entstehen Zielkonflikte?

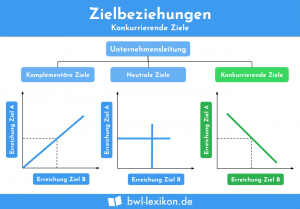

Zielkonflikte entstehen, wenn die Verfolgung eines Ziels die Erreichung eines anderen Ziels negativ beeinflusst. Zielkonflikte treten in allen unternehmerischen Bereichen auf. Sie können sich in der Marketingabteilung oder in der Buchhaltung ebenso ergeben, wie im Personalbereich.

Der Personalabbau und die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit stellen zwei Unternehmensziele dar, die sich kontrovers zueinander verhalten. Muss das Unternehmen Mitarbeiter entlassen, müssen einige Mitarbeiter mit einer baldigen Kündigung rechnen. Dieser Umstand wird sich eher negativ als positiv auf die Zufriedenheit der Belegschaft auswirken. Fazit: Die beiden Ziele stehen miteinander in Konflikt.

Das Unternehmen muss feststellen, welches Ziel die höhere Priorität hat. Da die Personalkosten ein wichtiger Faktor in der innerbetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung sind, wird der Erreichung diese Ziels Vorrang gegeben. Durch den Personalabbau werden Kosten eingespart. Dies wirkt sich unmittelbar auf den erwirtschafteten Gewinn aus. Der Zielkonflikt kann aber nur beigelegt werden, wenn das zweite Ziel (Mitarbeiterzufriedenheit) zumindest vorerst aufgegeben wird.

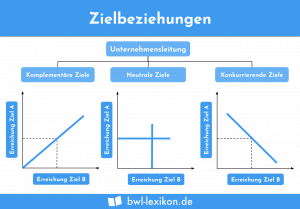

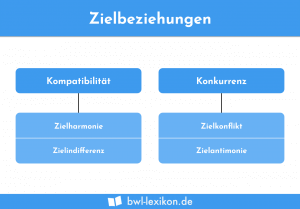

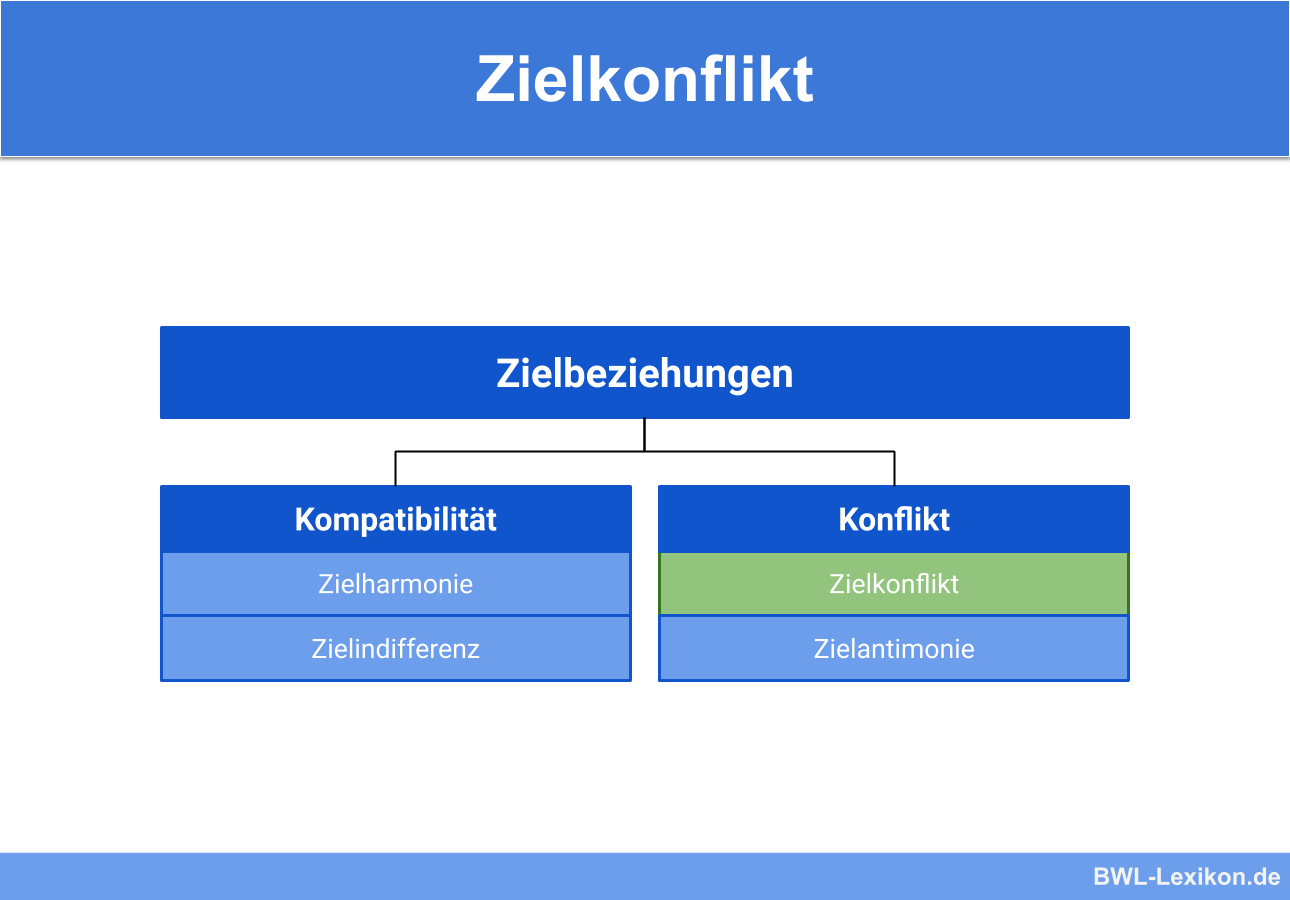

Zielbeziehungen in der unternehmerischen Praxis

Im Idealfall harmonieren alle Unternehmensziele miteinander und leisten ihren Beitrag zu Erreichung des Gesamtziels. Der Idealfall kann in der Praxis jedoch nur selten umgesetzt werden.

Zwischen den einzelnen Unternehmenszielen können sich neben den Zielkonflikten die folgenden Beziehungen ergeben:

- Zielidentität

- Zielkomplementarität (Zielharmonie)

- Zielneutralität

- Zielantinomie

Zielidentität

Eine Zielidentität liegt vor, wenn zwei Ziele denselben Zweck verfolgen. Dieser Zustand ist z. B. gegeben, wenn der Staat gleichzeitig die Geldwertstabilität und die Preiswertstabilität sichern möchte.

Zielkomplementarität

Zielkomplementarität bedeutet, dass die Erreichung des einen Ziels auch die Erfüllung eines anderen Ziels begünstigt. Zielharmonie besteht z. B. zwischen der Herstellung und dem Absatz eines Produkts. Können die Produktionskosten gesenkt werden, kann das Gut zu einem billigeren Preis angeboten werden. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Nachfrage und den Umsatz aus.

Zielneutralität

Die Verfolgung des einen Ziels wirkt sich auf die Erreichung des anderen Ziels nicht aus. Die beiden Ziele verhalten sich absolut neutral zueinander.

Zielantinomie

Zielantinomie ist gegeben, wenn zwei Ziele sich von vornherein ausschließen. Dadurch geht die Zielantinomie über den Zielkonflikt hinaus.

Übungsfragen

#1. Was bedeutet Zielkonflikt?

#2. Welche Bezeichnung gibt es für "Zielkomplementarität"?

#3. Kann ein Zielkonflikt bewältigt werden?

#4. Was bedeutet "Zielantinomie"?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen