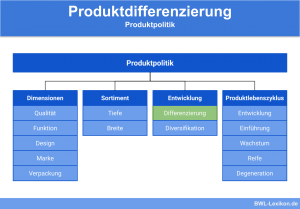

Die Produktpolitik ist eines der Instrumente des Marketing-Mix und beschäftigt sich damit, wie das Produkt (Waren oder Dienstleistungen) des Unternehmens beschaffen sein muss, um damit möglichst große Marktanteile zu erreichen und einen maximalen Gewinn zu erzielen. Produktpolitische Entscheidungen werden im Spannungsfeld von Kundenwünschen und herstellungstechnischer Realisierbarkeit getroffen, wobei Kostenaspekte berücksichtigt werden. Somit umfasst die Produktpolitik alle Entscheidungen, die sich darauf beziehen, wie das Angebot konkret hinsichtlich aller Eigenschaften gestaltet wird.

In der folgenden Lektion werden die Fragen beantwortet, wie das Produkt entwickelt, eingeführt und gepflegt wird, auf welche Weise mit einer Modifikation der Lebenszyklus verlängert wird und wann es Zeit wird, das Produkt aus dem Sortiment zu eliminieren.

Definition des Begriffs Produktpolitik

Die Produktpolitik ist die Gesamtheit aller das Produkt (Leistungsangebot des Unternehmens) betreffenden Entscheidungen. Neben der marktgerechten Gestaltung des Produkts zählen Entscheidungen hinsichtlich der Verpackung, Garantieleistungen, Serviceangebote und der Markenbildung sowie der Zusammenstellung des Sortiments zur Produktpolitik. Somit steht die Produktpolitik im Zentrum des gesamten Marketing-Mix. Es erfolgt eine Orientierung an den Phasen des Produktlebenszyklus.

Die Relevanz der Produktpolitik ergibt sich daraus, dass die Produktidee oft die Grundlage für die Entstehung eines Unternehmens und dessen weiterer Entwicklung ist. Mit den Produkten stehen und fallen der Erfolg, das Wachstum und die Zukunftsperspektive eines Unternehmens. Deshalb hat die Produktpolitik neben der Kommunikationspolitik die zentrale Position innerhalb der Marketinginstrumente.

Gelingt es dem Unternehmen nicht, marktrelevante Produkte zu generieren, sind alle anderen Teilpolitiken des Marketing-Mix obsolet.

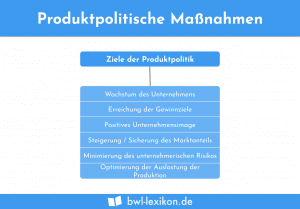

Ziele der Produktpolitik

Die Produktpolitik erfolgt zielorientiert, wobei verschiedene Ziele angestrebt werden.

Diese Ziele hat Produktpolitik:

- ökonomische Ziele

- reichweitenbezogene Ziele

- psychografische Ziele

- transaktionsorientierte Ziele

- interaktionsorientierte Ziele

Ökonomische Ziele

Ökonomische Ziele sind das Erzielen eines Gewinns, die Sicherstellung des Wachstums, die Optimierung der Wettbewerbsposition, die Minimierung des Risikos, eine möglichst hohe Kapazitätsauslastung sowie die Realisierung von Rationalisierungs- und Synergieeffekten.

Reichweitenbezogene Ziele

Reichweitenbezogene Ziele betreffen die Intention, mit einem Produkt Kundenbedürfnisse zum richtigen Zeitpunkt zu befriedigen. Ein erfolgreiches Produkt trägt dazu bei, die Positionierung des Unternehmens zu verbessern und Problemlösungen für die Zielgruppe zu bieten. Gelingt dies, ist die Abdeckung der Zielgruppe optimal und es wird eine hohe Reichweite erzielt.

Psychografische Ziele

Psychografische Ziele betreffen die Steigerung des Goodwills (beispielsweise Firmenimage, Technologieführerschaft) sowie die positive Beeinflussung der Einstellung, mit der die Kaufinteressenten das Produkt beurteilen.

Transaktionsorientierte Ziele

Transaktionsorientierte Ziele betreffen den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, zu dem das betrachtete Produkt einen möglichst hohen Beitrag leisten sollte.

Interaktionsorientierte Ziele

Interaktionsorientierte Ziele bestehen darin, dass die Produktpolitik Möglichkeiten schafft, mit den Kunden zu interagieren. Diese Interaktion verfolgt wiederum das Ziel, den Kaufprozess wunschgemäß zu beeinflussen, beispielsweise durch informative oder emotionale Differenzierungselemente.

Aufgaben der Produktpolitik

Die Aufgaben der Produktpolitik werden in drei Bereiche aufgeteilt, die sich an der Position des Produkts im Produktlebenszyklus orientieren:

- Produktentwicklung

- Produktpflege

- Produktelimination

Produktentwicklung

Mit der Entwicklung neuer Produkte versucht das Unternehmen, neue Marktanteile zu gewinnen und das Wachstum voranzutreiben. Es ist wichtig, sich nicht ausschließlich darauf zu verlassen, dass die Produkte, die bereits erfolgreich im Markt etabliert sind, auch in Zukunft in gleichem Umfang zum Unternehmenserfolg beitragen werden.

Da jedes Produkt einen Lebenszyklus durchläuft, der mit dem Ausscheiden aus dem Markt endet, muss mit Produktinnovationen dafür gesorgt werden, das Sortiment entsprechend zu verjüngen.

Hersteller, denen es nicht gelingt, rechtzeitig marktfähige Produktinnovationen zu generieren, werden vom Markt verschwinden und von neuen Anbietern verdrängt. Auch wenn derzeit noch die meisten Autos mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet werden, ist es wichtig, bereits jetzt intensiv an entsprechenden Produktinnovationen zu arbeiten.

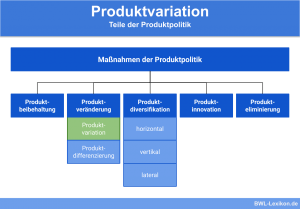

Produktpflege

Die Produktpflege umfasst die Weiterentwicklung bestehender Produkte, wobei es wichtig ist, dass diese Entwicklung kontinuierlich und nicht abrupt erfolgt. Wird der Fokus nicht auf Evolution, sondern auf Revolution gesetzt, wächst die Gefahr, dass die Innovation zum Flop wird. Gelingt es dem Unternehmen, eine sogenannte Long-Life-Gestaltung zu erreichen, ist der Weg geebnet, um einen Marktklassiker hervorzubringen, der sich viele Jahre in der Reifephase befindet und die ganze Zeit sehr gute Deckungsbeiträge erzielt.

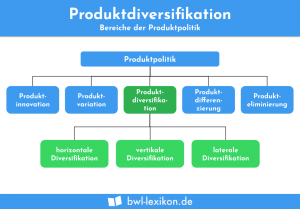

Man unterscheidet bei der Produktpflege die Produktdifferenzierung und die Produktvariation. Bei der Produktdifferenzierung erhält das Produkt neue Eigenschaften, um die Bedürfnisse der Zielgruppe noch besser zu befriedigen oder neue Zielgruppen zu erschließen. Bei der Produktvariation bietet man das Produkt in verschiedenen Varianten an.

Produktelimination

Hat ein Produkt die Phase der Degeneration erreicht, wird es Zeit, über die Produktelimination nachzudenken. Mit dem Produkt werden keine Deckungsbeiträge mehr erzielt und auch Maßnahmen der Produktpflege oder eine verstärkte Kommunikationspolitik sowie Preisnachlässe ändern nichts mehr am fehlenden positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Entweder wird das Produkt von Konkurrenzprodukten verdrängt, oder bei einer erfolgreichen eigenen Produktpolitik durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.

Die nächste Generation verfügte über einen Feuchtigkeitssensor, der feststellt, wann der Trocknungsprozess beendet ist und dann das Programm ausschaltet. Kunden kaufen nun Trockner der neuen Generation, sodass die veralteten Geräte nach und nach von den Herstellern vom Markt genommen, also eliminiert werden.

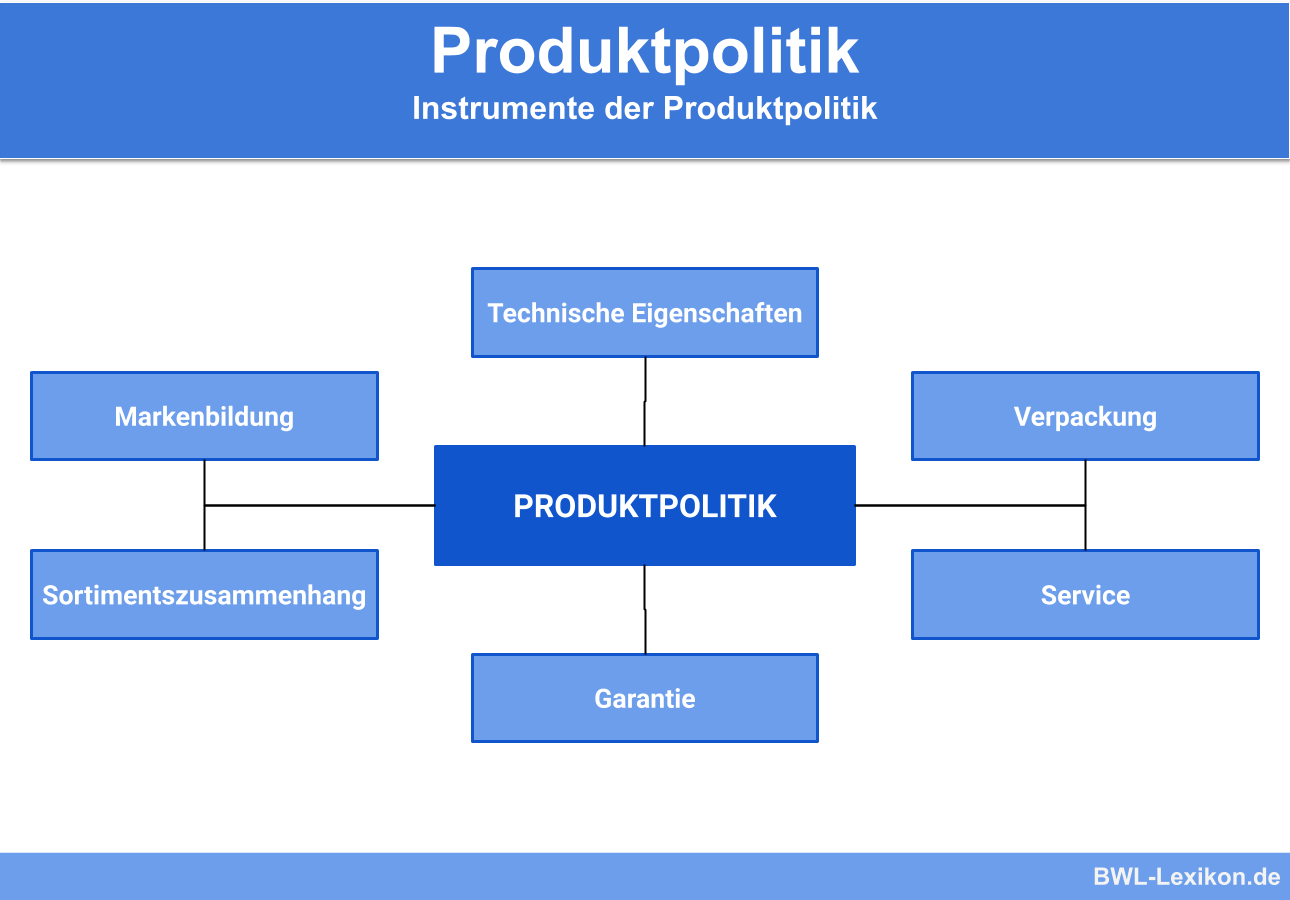

Instrumente der Produktpolitik

Unternehmen können verschiedene produktpolitische Instrumente nutzen, um die Produkte in allen Merkmalsausprägungen so zu gestalten, dass die betreffenden Produkte einen möglichst großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

Produktpolitische Instrumente:

- Produktqualität

- Produktausstattung

- Markierung des Produkts

- Programm- und Sortimentsentscheidungen

- Serviceleistungen

- Garantieleistungen

Im Handlungsfeld Produktqualität werden Entscheidungen hinsichtlich der Produktkonzeption und der Gestaltung der funktionalen Eigenschaften des Produkts getroffen.

Die Produktausstattung betrifft die ästhetische Produktgestaltung, die sich insbesondere in der Verpackung und dem speziellen Design des Produkts zeigt.

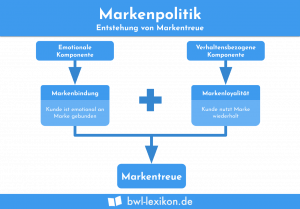

Bei der Markierung geht es um die Namensgebung und Kennzeichnung, die möglichst prägnant sein sollten, um einen hohen Wiedererkennungswert zu erreichen.

Programm- und Sortimentsentscheidungen betreffen die Zusammenstellung des Produktportfolios, wobei das Ziel verfolgt werden sollte, alle Phasen des Produktlebenszyklus abzudecken.

Service- und Garantieleistungen tragen ebenfalls zur vom Kunden wahrgenommenen Produktqualität bei und müssen im Rahmen der Produktpolitik berücksichtigt werden.

Übungsfragen

#1. Was sind KEINE Ziele der Produktpolitik?

#2. Welche Aufgabe gehört NICHT zur Produktpolitik?

#3. Wie kann der Lebenszyklus durch Produktpolitik verlängert werden?

#4. Was dient nicht der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produktprogramms?

#5. Wann sollte ein Produkt aus dem Sortiment eliminiert werden?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen