Ein Betrieb produziert im Idealfall genau so viel, dass sämtliche Maschinen und Mitarbeiter ausgelastet sind. Alle Anlagen arbeiten mit höchster Leistung; es gibt keine freien Kapazitäten und keinen Leerlauf. So erwirtschaftet das Unternehmen den maximal möglichen Profit – die Kapazitätsauslastung beträgt 100 %. Je höher die Kapazitätsauslastung ist, desto geringer sind die Herstellungskosten und desto höher ist der Gewinn.

In dieser Lerneinheit zeigen und erklären wir dir, was die Kapazitätsauslastung ist, was sie aussagt und warum sie für die Unternehmen wichtig ist. Einen Abschnitt widmen wir der Vollständigkeit halber der gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung. Zum Schluss findest du einige Übungsfragen zur Lernkontrolle.

Englisch: capacity utilisation

Warum ist die Kapazitätsauslastung wichtig?

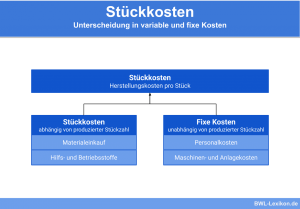

Unternehmen haben ein starkes Interesse daran, ihre Kapazitätsauslastung stets auf einem hohen Level zu halten. Die produzierte Menge an Gütern hat keine Auswirkung auf die Fixkosten wie Lohnkosten und Mieten.

Werden also nur geringe Mengen produziert, sind die Stückkosten höher. Steigt die Kapazitätsauslastung, sind die Stückkosten geringer, die Gewinne steigen und das Unternehmen wird insgesamt wettbewerbsfähiger, da es attraktivere Preise kalkulieren kann.

Was ist die Kapazitätsauslastung?

Der Grad der Kapazitätsauslastung ist eine Kennziffer. Der Begriff stammt aus der Betriebswirtschaft, genauer: aus der Kosten- und Leistungsrechnung.

Er wird auch als Beschäftigungsgrad oder Auslastungsgrad bezeichnet und nennt den prozentualen Nutzungsanteil an der Gesamtkapazität eines Unternehmens.

Dabei beantwortet die Kennzahl folgende Frage: Wie viel der verfügbaren Kapazität (Arbeitsstunden, Fertigungsstunden) werden tatsächlich genutzt? Um diesen Wert zu ermitteln, werden die tatsächlichen Fertigungsstunden den Kapazitätsstunden gegenüber gestellt.

Lautet das Ergebnis 50 %, heißt das, dass die Kapazität des Unternehmens – gemessen mittels Arbeitsstunden oder Stückzahlen – nur zur Hälfte genutzt wird.

Konkret geht es um das Verhältnis der Summe aus Rüst- und Bearbeitungszeiten zur gesamten Belegungszeit – bezogen auf einen bestimmten Auftrag. Die Belegungszeit wiederum setzt sich zusammen aus Bearbeitungs-, Rüst- und Leerzeit des so genannten Arbeitsträgers, bevor der betrachtete Auftrag begonnen wird. Ist die Kapazitätsauslastung für mehrere Aufträge zu ermitteln, müssen die Zeitsummen entsprechend kumuliert werden.

Berechnung der Kapazitätsauslastung (Formel)

Angenommen, eine Produktionsmaschine kann täglich 50.000 Stück eines Produktes herstellen. Tatsächlich werden nur 40.000 Stück am Tag gefertigt. Die Kapazitätsauslastung beträgt für diese eine Maschine 80 %.

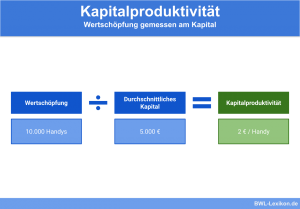

Die Formel zur Berechnung lautet:

![]()

Bedeutung der Kapazitätsauslastung

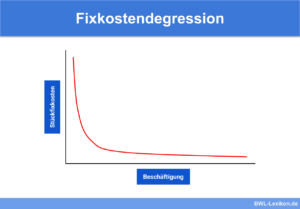

Unternehmen bestimmter Branchen müssen mit hohen Fixkosten arbeiten. Zu den betroffenen Unternehmen gehören beispielsweise Transportunternehmen und Speditionen, Energieversorger und Automobilhersteller. Für sie spielt die Kapazitätsauslastung eine große Rolle, denn die Fixkosten verteilen sich auf die Stückzahlen.

Je größer die Stückzahlen sind, desto geringer sind die Stückkosten und desto höher ist der Gewinn. In diesem Fall spricht man von Fixkostendegression.

Kapazitätsauslastung der Arbeitsstunden

Analog zur Kapazitätsauslastung der Produktionsmaschinen kann auch die Kapazitätsauslastung der Mitarbeiter ermittelt werden. Bei einer 40-Stunden-Woche entsprechen 40 Stunden Auslastung 100 %.

Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung

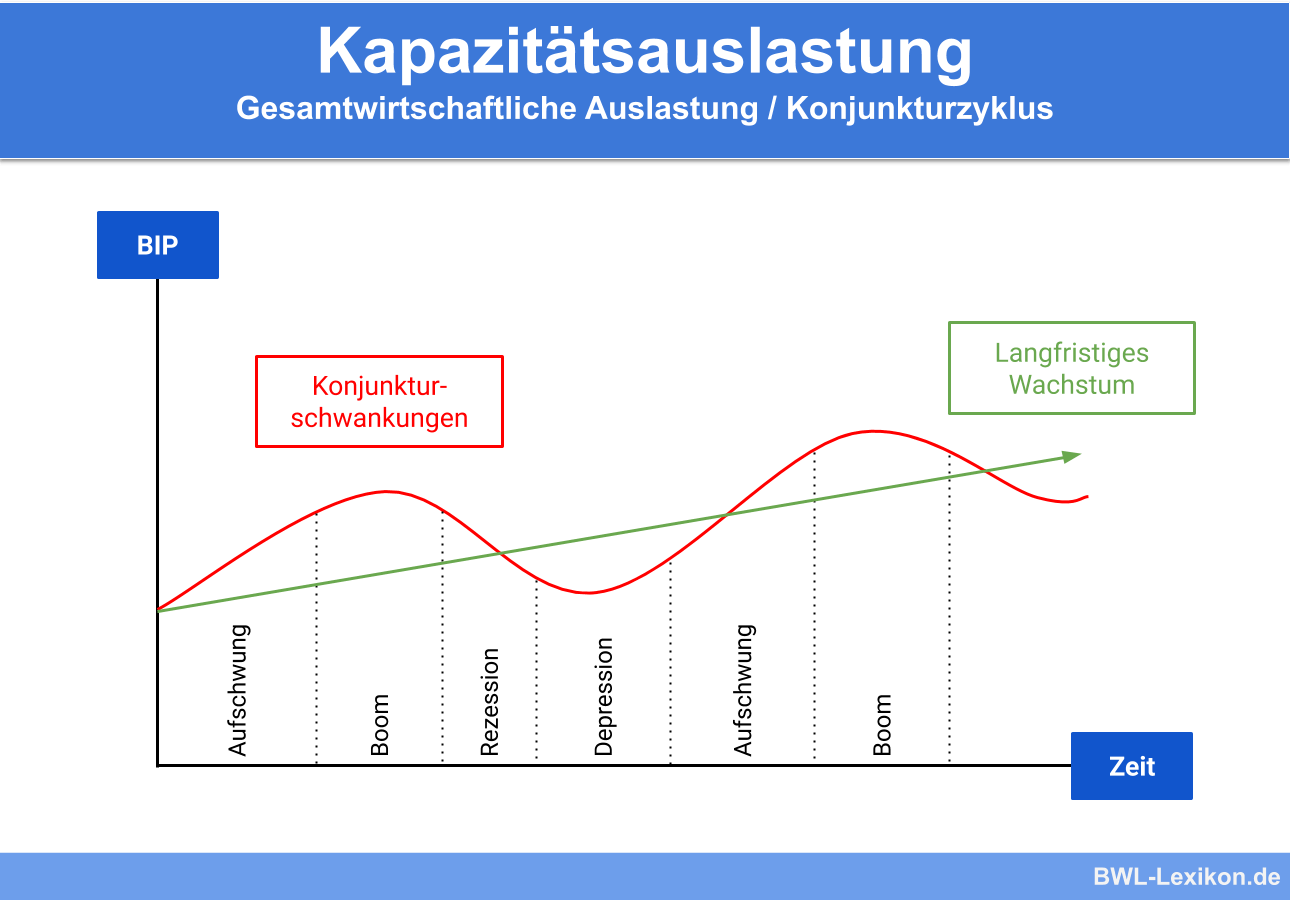

Die Kapazitätsauslastung ist außerdem eine Kennziffer für die Leistung einer Volkswirtschaft. Der Grad der Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten stellt die wichtigste Größe in der Konjunkturanalyse dar und damit auch der Stabilisierungspolitik, die darauf aufsetzt.

Wie stark die Kapazitätsauslastung ist und wie sie sich verändert, bezieht sich auf die jeweilige Phasenabgrenzung eines Konjunkturzyklus.

Die Phasen eines abgeschlossenen Konjunkturzyklus lauten:

- Aufschwung bzw. Expansion oder Prosperität

- Hoch bzw. „Boom“

- Abschwung bzw. Rezession

- Tief bzw. Depression

Die Phase des Aufschwungs ist gekennzeichnet durch eine steigende Auftragslage und steigender Nachfrage, steigende Investitionen, sinkende Arbeitslosenrate und eine allgemein positive Stimmung in der Wirtschaft. Die Hochphase hält diese Stimmung auf einem hohen Level. Sowohl die Löhne als auch die Investitionen steigen weiter an, entsprechend dazu auch die Zinsen und Preise.

Ist der Markt „überhitzt“, folgt der Abschwung. Diese ist in der Regel signifikant kürzer. Die Stimmung kippt, die Nachfrage sinkt ebenso wie wie Löhne, Preise, Zinsen und Börsenkurse. Kennzeichen der Depression sind hohe Arbeitslosenzahlen, ein stark gesunkenes Bruttoinlandsprodukt und ein geringes Wirtschaftswachstum.

Die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung liefert beispielsweise gute Anhaltspunkte für die Preisentwicklung oder für zukünftige Investitionen.

Übungsfragen

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen#1. Welche Aussage zur Kapazitätsauslastung ist FALSCH?

#2. Welche Frage wird durch die Ermittlung des Kapazitätsauslastungsgrades beantwortet?

#3. Welche Vervollständigung des folgenden Satzes ist FALSCH? Je höher die Kapazitätsauslastung …

#4. Eine Produktionsmaschine kann im Idealfall täglich 20.000 Stück eines Produktes herstellen. Tatsächlich werden nur 13.100 Stück gefertigt. Wie hoch ist die Kapazitätsauslastung dieser Maschine?

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen