Antizyklische Fiskalpolitik setzt ein Staat ein, um die Konjunktur seiner Volkswirtschaft positiv zu beeinflussen. Mit den Maßnahmen möchte der Staat insbesondere auf das Verhalten der privaten Haushalte einwirken. Durch die Stärkung der Konsumgüternachfrage soll ein Kreislauf in Gang gebracht werden, der die ganze Wirtschaft belebt.

In diesem Beitrag behandeln wir die antizyklische Fiskalpolitik. Du erfährst, wer die antizyklische Fiskalpolitik ins Leben gerufen hat und in welcher Phase der Konjunktur die Maßnahmen des Staates am ehesten zum Einsatz kommen. Abschließend informieren wir dich über die Kritik an der antizyklischen Fiskalpolitik. Zur Festigung deiner Kenntnisse kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

- Synonym: antizyklische Finanzpolitik

- Englisch: anticyclical fiscal policy

Was du über die antizyklische Fiskalpolitik wissen solltest

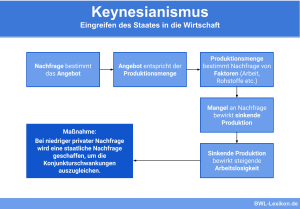

Die ersten Grundgedanken zur antizyklischen Fiskalpolitik formulierte der britische Volkswirtschaftler John Maynard Keynes im Jahr 1930. Keynes nahm die kurz zuvor ausgebrochene Weltwirtschaftskrise zum Anlass, um Erfahrungen zu sammeln. Er gelangte zu der Ansicht, dass der volkswirtschaftliche Markt eigentlich instabil sei. Ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage ließe sich seiner Meinung nach nur auf längere Sicht erzielen.

Die instabile Marktlage führte Keynes auf die starken konjunkturellen Schwankungen zurück. Zur Behebung dieses Problems führte Keynes die antizyklischen Maßnahmen des Staates an. Auf seine Initiative hin, begann der Staat in einer Rezession, Steuern und andere Abgaben zu senken. Für den Fall der Hochkonjunktur schlug Keynes vor, Steuern und Abgaben wieder anzuheben. So könnte der Staat seinen eigenen Haushalt stabilisieren und Rücklagen für die nächste Rezession schaffen.

Vorstehende Maßnahmen ergreift ein Staat auch heute noch, um den Konjunkturzyklus positiv zu beeinflussen.

Wann kommt die antizyklische Fiskalpolitik zum Einsatz?

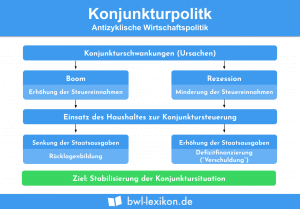

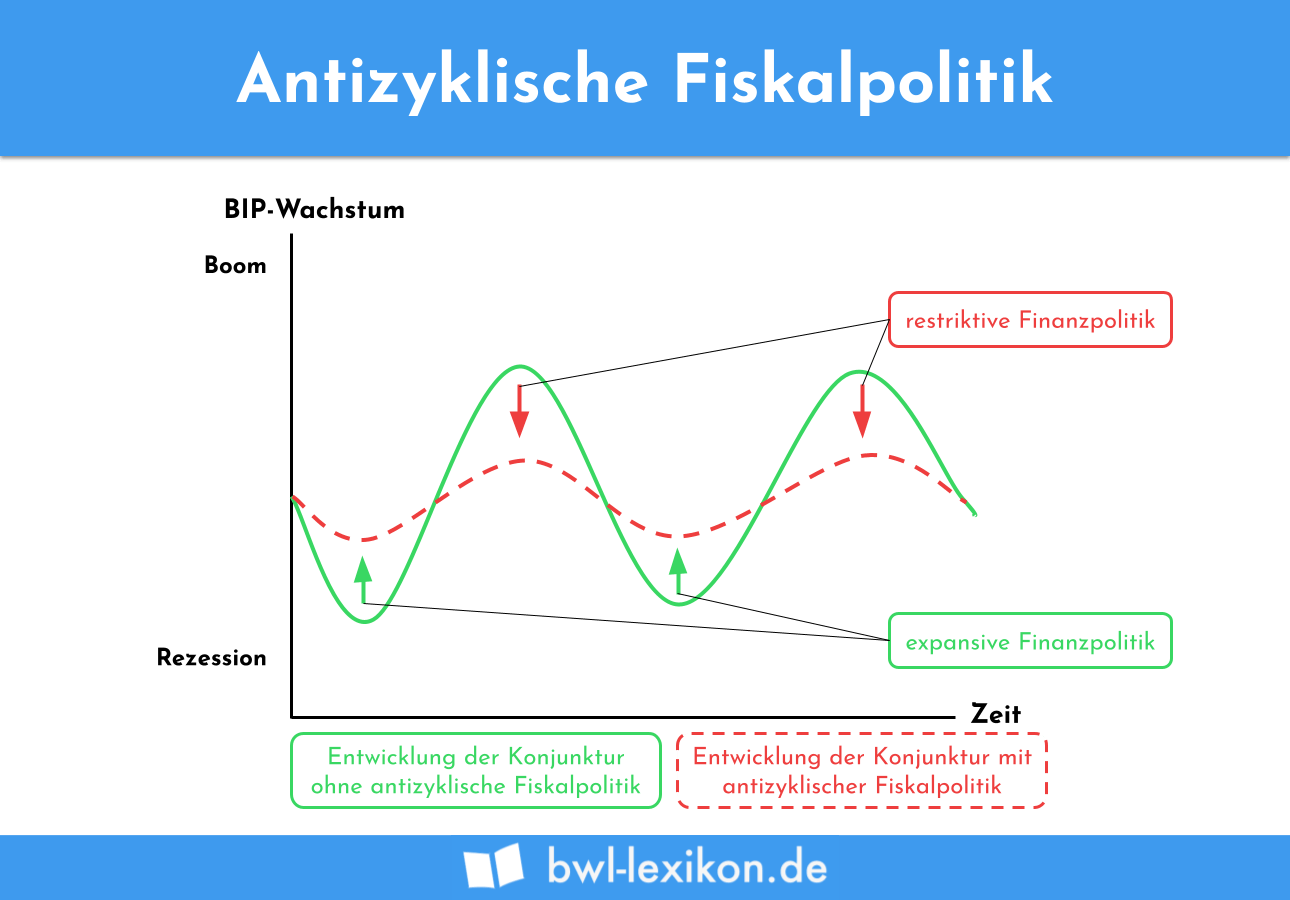

Eine antizyklische Fiskalpolitik wird nicht dauerhaft betrieben. Der Staat nutzt die antizyklischen Maßnahmen, um den Konjunkturzyklus positiv zu beeinflussen.

Ein Konjunkturzyklus besteht aus den folgenden vier Phasen:

- Aufschwung

- Boom

- Rezession

- Depression

Antizyklische Fiskalpolitik in der Rezession

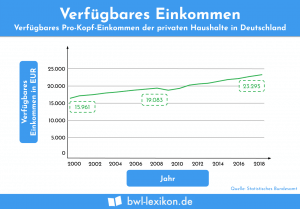

Besonders wenn in der Volkswirtschaft eine Rezession herrscht, ist es wichtig, dass der Staat durch geeignete Maßnahmen gegensteuert. Durch Einsatz der antizyklischen Fiskalpolitik möchte der Staat die Nachfrage ankurbeln und die Wirtschaft wieder beleben. Dies geschieht z. B. dadurch, dass der Staat Steuern und Abgaben senkt. Die privaten Haushalte verfügen über ein höheres Einkommen und sind bereit, einen Teil davon für Konsumgüter auszugeben. Der andere Teil des Einkommens wird gespart. Weil die Unternehmen mit dem Verkauf ihrer Produkte wieder höhere Umsätze erzielen, benötigen sie neue Fachkräfte. Hierdurch wird auch der Arbeitsmarkt belebt.

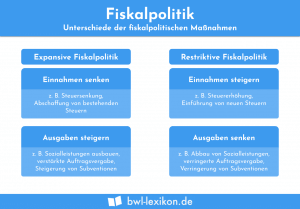

Es wird ”expansive Fiskalpolitik” betrieben.

Antizyklische Fiskalpolitik im Boom

Befindet sich die Volkswirtschaft in einem Boom, besteht für den Staat eigentlich keine Notwendigkeit zum Eingreifen. Damit der Staatshaushalt nicht aus den Fugen gerät, werden aber auch hier antizyklische Maßnahmen der Fiskalpolitik ergriffen. Der Staat erhebt die Steuern und sorgt dadurch für höhere öffentliche Einnahmen. Durch diese restriktiven fiskalpolitischen Maßnahmen drosselt der Staat die Hochkonjunktur und stabilisiert gleichzeitig die eigenen Rücklagen für die nächste Rezession.

Diese Art der Fiskalpolitik nennt man ”restriktive Fiskalpolitik”.

Kritik an der antizyklischen Fiskalpolitik

Die Kritik an der antizyklischen Fiskalpolitik wurde lauter, als die fiskalpolitischen Maßnahmen in den 1970er Jahren versagten. Damals führte das Eingreifen des Staates in die konjunkturellen Schwankungen der Volkswirtschaft dazu, dass die Verschuldung der öffentlichen Haushalte zunahm.

Kritiker unterstellten, dass die fiskalpolitischen Maßnahmen überhaupt keine Beeinflussung der Konjunktur herbeiführen könnten. Weil die Reaktionen der einzelnen Wirtschaftssubjekte nicht vorhersehbar seien, ließe sich beispielsweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer ein Einfluss der Konsumgüternachfrage ebenso wenig erzielen, wie eine Stützung der Investitionsbereitschaft auf der Unternehmensseite.

Übungsfragen

#1. Wozu setzt ein Staat die antizyklische Fiskalpolitik ein?

#2. Wer hat die ersten Grundgedanken der antizyklischen Fiskalpolitik formuliert?

#3. In welcher Phase der Konjunktur sind die antizyklischen Maßnahmen des Staates besonders wichtig?

#4. Mit der Senkung welcher Steuerart möchte ein Staat die Nachfrage der privaten Haushalte nach Konsumgütern stärken?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen