Mit der Preistheorie gibt es in der Volkswirtschaft ein Instrument, das die Entwicklung von Verkaufspreisen untersucht. Um hier genaue Erkenntnisse zu gewinnen, ist es wichtig, dass die Preistheorie in unterschiedlichen Marktformen angewendet wird.

In diesem Abschnitt erfährst du, was die Preistheorie für die Wirtschaft bedeutet. Wir erklären dir, welchen Stellenwert die Preistheorie hat, und zeigen dir die Anwendung der Preistheorie in einem monopolistischen, einem oligopolistischen und einem polypolistischen Markt. Zur Vertiefung deines Wissens kannst du nach dem Beitrag einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: price theory

Was bedeutet die Preistheorie in der Volkswirtschaftslehre?

Die Preistheorie hat für die Volkswirtschaftslehre einen sehr hohen Stellenwert. Denn mit diesem Instrument wird festgestellt, wie sich die Preise unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Konkurrenzsituationen entwickeln.

Grundlage für die Anwendung der Preistheorie sind die folgenden Marktformen:

Je nachdem, wie viel Nachfrager einem Anbieter gegenüberstehen, lässt sich nach der Preistheorie ein höherer oder niedrigerer Preis finden.

Preistheorie in einem monopolistischen Markt

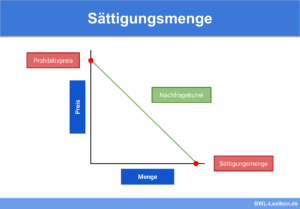

Im Monopol steht ein Anbieter vielen Nachfragern gegenüber. Er bestimmt, welchen Preis er für seine Produkte festsetzt. Dabei muss er jedoch darauf achten, dass er eine hohe Nachfragenweite beibehält. Setzt er den Verkaufspreis zu hoch an, läuft er Gefahr, dass sich nur noch wenige Konsumenten für seine Produkte interessieren. Möchte er seine Nachfragenweite wieder erhöhen, muss auch ein Monopolist seine Preise senken.

Monopole wirken sich aus volkswirtschaftlicher Sicht negativ aus, weil es hier nur einen Gewinner – den Monopolisten – und viele Verlierer – die Konsumenten – gibt. Deshalb ist ein Staat daran interessiert, die Zahl der Monopole in der eigenen Volkswirtschaft so gering wie möglich zu halten.

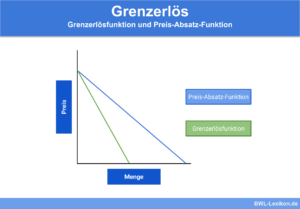

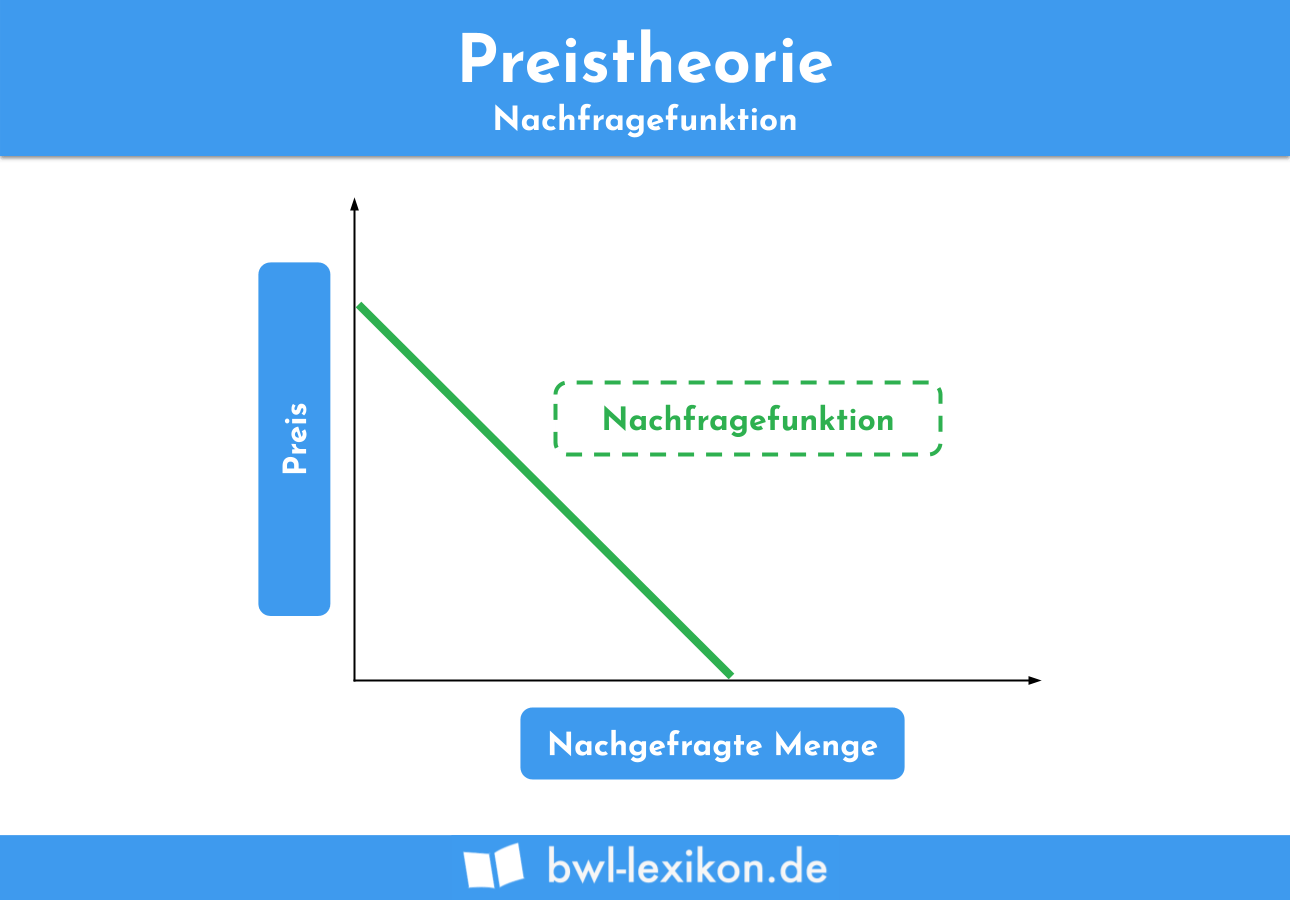

Grafische Darstellung zur Preistheorie im monopolistischen Markt

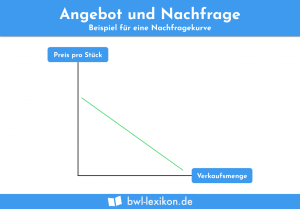

In der grafischen Darstellung der Nachfragefunktion wird deutlich, wie die Kalkulation des Verkaufspreises sich auf die nachgefragte Menge auswirkt. Je höher der Verkaufspreis ist, desto weniger wird das Produkt von den Konsumenten nachgefragt. Setzt der Monopolist den Preis immer tiefer an, kann er mehr verkaufen.

Preistheorie in einem oligopolistischen Markt

Für das Oligopol – einige Anbieter stehen einigen Nachfragern gegenüber – gibt es laut der Preistheorie zwei Alternativen:

- Die Preisbildung ergibt sich allein aus der Höhe des Preises oder

- das Unternehmen kalkuliert einen geringeren Preis, mit dem es eine höhere Menge absetzen möchte.

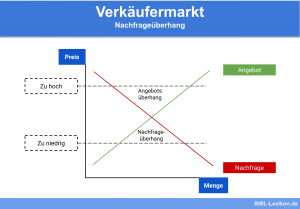

Wird der Verkaufspreis im Hinblick auf die abgesetzte Menge festgesetzt, muss ein Unternehmen seine Mitbewerber im Blick haben. Kennzeichnend ist, dass die eigenen Verkaufspreise knapp unter dem Gleichgewichtspreis des jeweiligen Marktes liegen. Beim Gleichgewichtspreis setzen die Anbieter einen Preis fest, zu dem jeder Nachfrager das Produkt kaufen würde. Liegt ein anbietender Marktteilnehmer unter diesem Preis, hofft er, mehr abzusetzen als die Konkurrenz.

Preistheorie in einem polypolistischen Markt

Ein polypolistischer Markt kennzeichnet sich dadurch, dass viele Anbieter vielen Nachfragern gegenüberstehen. Weil sich kein Verkäufer über ein Alleinstellungsmerkmal definieren kann, kann niemand eigenmächtig einen Verkaufspreis festsetzen. Die Preistheorie unterstellt, dass sich der Verkaufspreis über das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage einstellt.

Übungsfragen

#1. In welchem wirtschaftlichen Sektor spielt die Preistheorie eine Rolle?

#2. Kann ein Monopolist die Verkaufspreise für seine Produkte beliebig hoch setzen?

#3. Warum möchte ein Staat die Zahl der Monopole in der eigenen Volkswirtschaft so gering wie möglich halten?

#4. Was kann ein Unternehmen in einem oligopolistischen Markt machen, wenn es die Nachfrage für die eigenen Produkte ankurbeln möchte?

#5. Welche Aussage ist richtig?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen