Der Begriff „Skaleneffekt“ wird in der Betriebswirtschaftslehre, in der Mikroökonomik und in der Produktionstheorie verwendet. Es handelt sich dabei grundsätzlich um die Abhängigkeit zwischen produzierter Menge (Output) und der Menge eingesetzter Produktionsfaktoren (Input). Dem Skaleneffekt kommt vor allem in der Massenprodukt eine hohe Bedeutung zu. Unterschieden wird zwischen konstantem, positivem und negativem Skaleneffekt.

In dieser Lerneinheit erfährst du, was der Skaleneffekt ist, welche Arten es gibt und welche Folgen er hat. Im Anschluss an die Erklärungen findest du einige Übungsfragen zur Lernkontrolle.

Synonyme: Größenvorteil | Größenkostenersparnis | Gesetz der Massenproduktion

Englisch: economies of scale

Was ist in der Skaleneffekt?

Der Begriff „Skaleneffekt“ stammt aus der Betriebswirtschaftslehre, der Mikroökonomik und der Produktionstheorie. Damit wird die Abhängigkeit zwischen produzierter Menge (Output) und der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren (Input) beschrieben. Bei steigender Produktionsmenge sollten die Produktions- und Selbstkosten idealerweise sinken.

Die Arten der Skaleneffekte

In der betrieblichen Praxis wird unter Skaleneffekt in der Regel ein positiver Effekt verstanden. Dieser ist erreicht, wenn die Produktionsmengen sich stärker erhöhen als die eingesetzten Produktionsfaktoren.

Tatsächlich sind drei Arten von Skaleneffekten bekannt:

- der konstante Skaleneffekt

- der positive Skaleneffekt

- der negative Skaleneffekt

Der konstante Skaleneffekt

Verändern sich Input und Output jeweils im gleichen Maße, liegt ein konstanter Skaleneffekt vor. Die sogenannte Skalenelastizität ist in diesem Fall gleich 1. In der Volkswirtschaft kommen konstante Skaleneffekte eher selten vor; und sie stellen auch kein langfristiges Ziel von Unternehmen dar.

Der negative Skaleneffekt

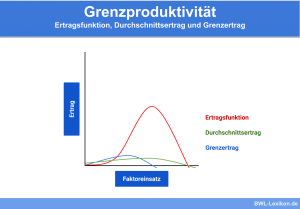

Beträgt die Skalenelastizität weniger als 1, liegt grundsätzlich ein negativer Skaleneffekt vor. Er sagt aus, dass trotz eines höheren Inputs das Output nicht in entsprechendem Ausmaß steigt.

Solche Entwicklungen zeigen sich typischerweise in der Landwirtschaft, speziell im Ackerbau: Es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll, den Boden noch stärker zu bearbeiten oder noch größere Mengen an Düngemitteln aufzubringen. Der Ertrag wird nicht weiter im selben Maße ansteigen.

Der positive Skaleneffekt

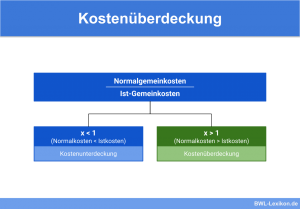

Ist der Wert der Skalenelastizität größer als 1, liegt ein positiver Skaleneffekt vor. Er sagt aus, dass die Produktionsmenge in stärkerem Maß ansteigt als die Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren. Der Grund liegt im Allgemeinen darin, dass sich die fixen (konstanten) Kosten bei höherer Produktionsmenge stärker auf die einzelnen Kostenträger verteilen und insgesamt geringer sind.

Solche „positiven Skaleneffekte“ treten in erster Linie in der modernen Massenproduktion auf. Sie liefern die Erklärung für die positiven Effekte in der heutigen Massenproduktion.

Im Zusammenhang mit einem positiven Skaleneffekt reduzieren sich außerdem die Grenzkosten, also die Kosten, die bei der Produktion einer weiteren Einheit entstehen. Zurückzuführen ist dies auf die Einsparungen in der Massenproduktion.

Man könnte angesichts dieser Zahlen davon ausgehen, dass Hans Müller genauso viel produzieren kann wie die anderen beiden Unternehmen zusammen. Diese Vermutung trifft jedoch nicht zu, wenn ein positiver Skaleneffekt vorliegt. In einem solchen Fall kann Hans Müller bei identischem Kapitaleinsatz mehr produzieren als Erwin Meyer und Jochen Schmidt zusammen.

Mögliche Ursachen für positive Skaleneffekte

Grundsätzlich können positive Skaleneffekte auf Einsparungen im Rahmen der Massenproduktion zurückgeführt werden.

Typische Beispiele für solche Einspar-Potenziale sind:

- Reduzierung bis Vermeidung menschlicher und/oder tierischer Einsatzkraft durch Nutzung von Elektro- und Verbrennungsmotoren, Einsatz von Wind und Wasserkraft

- Arbeitsteilung, Zerlegung komplexer Abläufe in leichte, sich wiederholende Arbeitsschritte

- sinkende Durchschnittskosten bei höherer Stückzahl

- Verwendung größerer Produktionsmittel wie Öfen, Rohre, Tanks etc.

- Einsatz automatisierter Produktionsmittel (Industrieroboter)

- Verwendung normierter Teile

- Konsolidierung von Betriebsstandorten

- kostengünstige Produktion und Vervielfältigung immaterieller Güter wie Software, Musik, E-Books etc.

Die Konsequenzen positiver Skaleneffekte

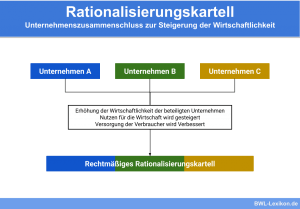

In Verbindung mit anderen Faktoren können positive Skaleneffekte eine Art „natürliches Monopol“ bilden; und nicht selten sind sie der Anlass für Unternehmenskonzentrationen.

Der Grund ist leicht zu ersehen: Ein Unternehmen, das über den gleichen Kapitaleinsatz verfügt wie zwei andere Unternehmen gemeinsam, kann mehr produzieren als diese beiden gemeinsam. Der Wettbewerbsvorteil ist deutlich, und das größere Unternehmen setzt sich gegen die beiden kleineren durch.

Wird diese Tendenz weitergeführt, setzen sich in den entsprechenden Branchen immer weniger, dafür immer größere Firmen durch. Der Wettbewerb in diesen Wirtschaftszweigen wird laufend schwächer, ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Effizienz der Märkte. In letzter Konsequenz käme es durch steigende Skalenerträge zum Marktversagen.

Übungsfragen

#1. Welche Aussage zum Skaleneffekt ist FALSCH?

#2. Wann liegt ein positiver Skaleneffekt vor?

#3. Beträgt der Wert der Skalenelastizität exakt 1, liegt ein ... vor.

#4. Positive Skaleneffekte lassen sich vor allem auf Einsparungen in der Massenproduktion zurückführen. Was zählt definitiv nicht zu diesen Einsparmöglichkeiten?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen