Bei der optimalen Bestellmenge liegen die Lagerhaltungskosten auf dem niedrigsten Niveau, ohne dass die Liefertreue leidet. Der Unternehmer hat auf dem Lager nur die Anzahl an Produkten und Materialien vorrätig, die für den Betrieb wirtschaftlich am günstigsten sind. Neben den Lagerkosten wird die optimale Bestellmenge durch Bestellkosten, Mengenrabatte und den Absatz eines Jahres beeinflusst. Darüber hinaus wirken der Herstellungsprozess und der Produktvertrieb auf die Kennzahl ein.

In dieser Lektion wird die optimale Bestellmenge behandelt. Du erfährst, wie wichtig die Kennzahl ist und wodurch sie beeinflusst wird. Nachdem du weißt, wie sich die Bestellmenge auf die Liquidität des Unternehmens auswirkt, schließt ein Berechnungsbeispiel mit Praxisbezug den Beitrag ab. Um dein Wissen zu vertiefen, kannst du nach dem Text einige Übungsfragen beantworten.

Englisch: optimal order quantity

Warum ist die optimale Bestellmenge wichtig?

Ein Unternehmen ist aus wirtschaftlichen Gründen an der Ermittlung der optimalen Bestellmenge interessiert. Durch eine lange Lagerhaltung wird die Liquidität geschwächt. Notwendige Ausgaben können nicht mehr getätigt werden, weil zu viel Kapital im Lager gebunden ist. Ein Lösungsansatz ist die Ermittlung der optimalen Bestellmenge.

Wodurch wird die Bestellmenge beeinflusst?

Die optimale Bestellmenge wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Bestellkosten

- Lagerhaltung

- Der Warenabsatz auf ein Jahr bezogen

- Lieferdauer

- Einkaufspreise

Die Höhe der variablen Bestellkosten

Bei jeder Bestellung fallen unternehmensinterne und unternehmensexterne Personalkosten an. Im eigenen Unternehmen entstehen die Aufwendungen bei Aufgabe der Bestellung. Bei dem Lieferanten muss die Bestellung angenommen und bearbeitet werden. Diese Kosten entstehen unabhängig von der Höhe der Bestellmenge. Die darüber hinausgehenden Transportkosten sind variabel. Sie werden z. B. nach dem Volumen oder dem Gewicht der Bestellung berechnet.

Die Kosten der Lagerhaltung

In der Lagerhaltung fallen diverse Kosten an. Hat der Unternehmer einen Raum als Lager angemietet, muss er Miete entrichten. Durch das Personal werden weitere Kosten verursacht, die durch die optimale Bestellmenge reguliert werden können.

Die abgesetzten Waren pro Jahr

Ein guter Warenverkauf basiert auf einem guten Lagerbestand. Dieser muss saisonbedingt angepasst werden. Die optimale Bestellmenge richtet sich nach dem Absatz des Produkts.

Die Lieferdauer

Bei Waren, die aus dem Ausland bezogen werden, kalkuliert der Unternehmer eine längere Lieferdauer ein als bei einem regionalen Lieferanten. Dies hat Auswirkung auf die optimale Bestellmenge. Eine längere Lieferdauer erfordert daher einen früheren Bestellzeitpunkt.

Die Einkaufspreise

Die Höhe der Einkaufspreise wirkt sich auf die optimale Bestellmenge aus, wenn dem bestellenden Unternehmen Rabatte und andere Preisnachlässe gewährt werden. Bei einem geringeren Einkaufspreis bestellt der Unternehmer mehr.

Wie wirkt sich eine hohe Bestellmenge auf die Liquidität aus?

Produkte und Materialien, die das Unternehmen lagert, führen zu hohen Kapitalbindungskosten. Je länger sich die Güter auf dem Lager befinden, desto höher ist die Kapitalbindung. Dem Unternehmen steht weniger Kapital zur Verfügung, um Verbindlichkeiten zu tilgen und Investitionen zu tätigen.

Eine hohe Bestellmenge ist mit weiteren negativen Folgen verbunden, weil sie höhere Lagerkosten verursacht. Ziel des Unternehmens muss es daher sein, die Bestellmenge optimal zu ermitteln.

Wie wird die optimale Bestellmenge ermittelt?

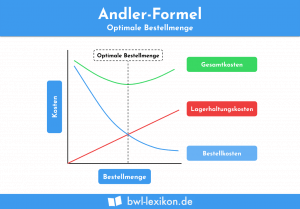

Die optimale Bestellmenge wird mit der Andler-Formel ermittelt.

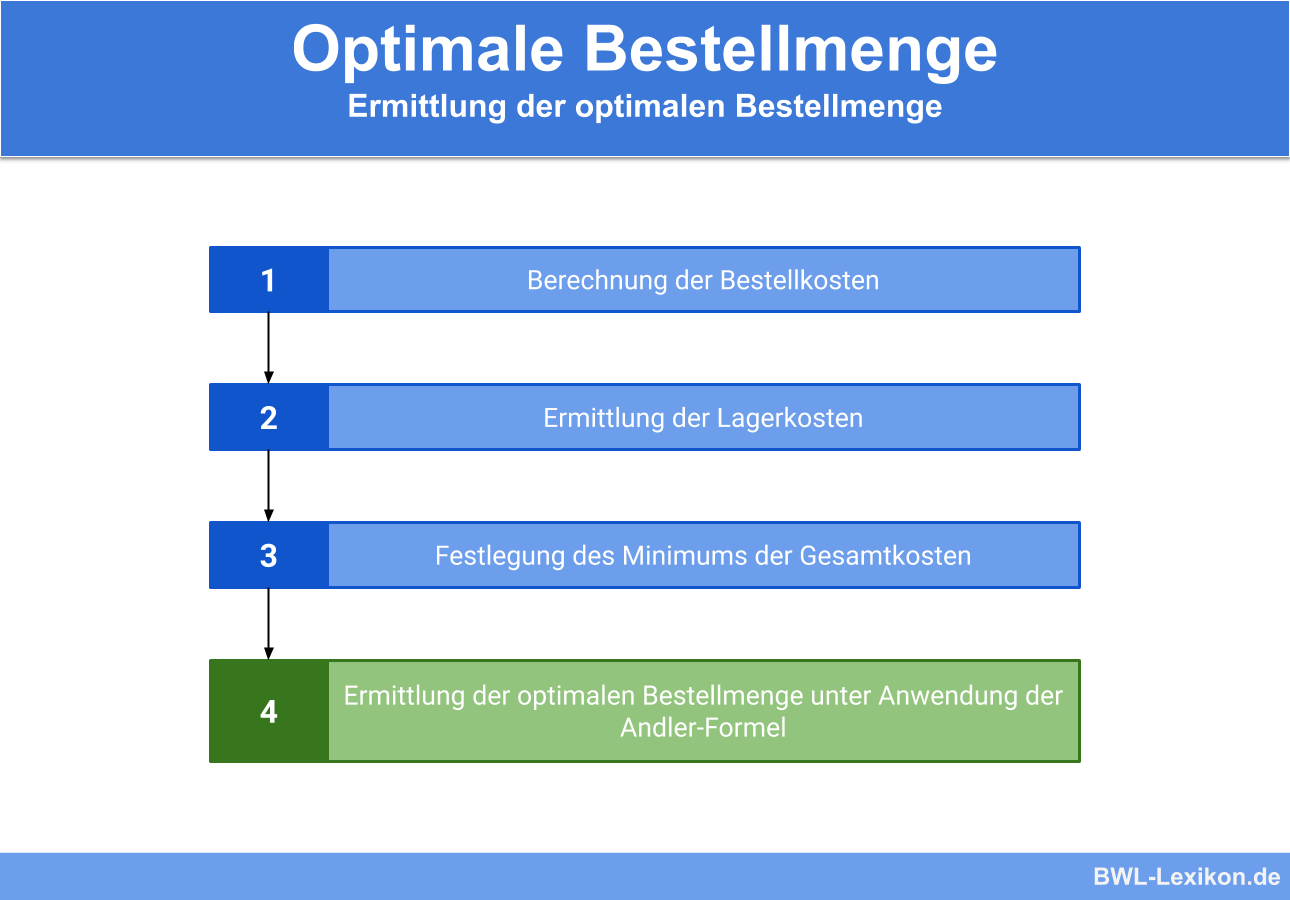

Die Berechnung wird in den folgenden vier Phasen vorgenommen:

1. Phase: Berechnung der Bestellkosten

Die Bestellkosten werden mit der folgenden Formel ermittelt:

![]()

- m gibt die Gesamtmenge an, die das Unternehmen während eines vorgegebenen Zeitraums benötigt.

- q gibt die Menge der Bestellungen an.

- kb zeigt die Bestellkosten pro Auftrag auf.

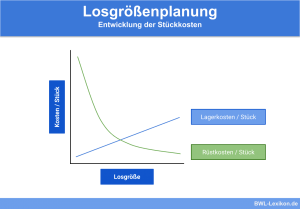

2. Phase: Ermittlung der Lagerkosten

Die Lagerkosten berechnen sich wie folgt:

![]()

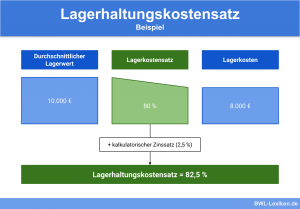

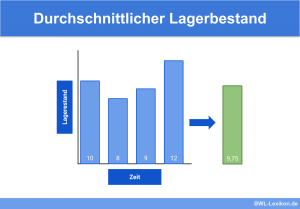

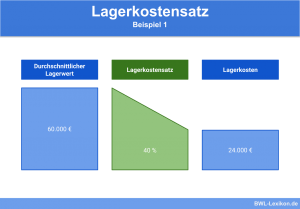

Die Lagerkosten setzen sich aus dem Wert pro Stück (w) und dem Lagerhaltungskostensatz (i) zusammen. Der Lagerkostensatz wird ermittelt durch die physischen Lagerkosten (ph) und durch die Kapitalbindungskosten (k).

3. Phase: Festlegung des Minimums der Gesamtkosten

Nach Ermittlung der Bestellkosten und der Lagerkosten wird mit der folgenden Formel ermittelt, wie hoch der Aufwand mindestens sein sollte:

![]()

4. Phase: Ermittlung der optimalen Bestellmenge mit der Andler Formel

Abschließend kommt die Andler Formel zur Anwendung:

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ q = \sqrt{\frac{2*m*k_B}{w(i_k+i_{ph})}} \]](https://www.bwl-lexikon.de/app/ql-cache/quicklatex.com-98338d9ecb34d2228d487b615d77e98c_l3.png)

Für die Ermittlung der optimalen Bestellmenge kommt die Andler Formel zur Anwendung:

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ Optimale~Bestellmenge = \sqrt{\frac{2 * 10.000 * 1.000}{50 * 0,1}} = 2.000~St\ddot{u}ck \]](https://www.bwl-lexikon.de/app/ql-cache/quicklatex.com-0eab7d4d364c8c96d617eb60539f2deb_l3.png)

Die optimale Bestellmenge beträgt 2.000 Stück.

Übungsfragen

#1. Wann hat ein Unternehmen die optimale Bestellmenge erreicht?

#2. Welche Aussage ist falsch?

#3. Welcher Faktor beeinflusst die optimale Bestellmenge nicht?

#4. Wirkt sich die optimale Bestellmenge auf die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens aus?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen