Der Begriff der vollständigen Konkurrenz entstammt der Mikroökonomie und bezeichnet ein theoretisches Modell in der Volkswirtschaftslehre, welches eine idealtypische Marktform mit vielen Anbietern und vielen Nachfragern abbildet. Sowohl Anbieter als auch Nachfrager haben dabei einen verschwindend geringen und ihnen selbst unbekannten Einfluss auf den Marktpreis.

In dieser Lektion erklären wir dir das Modell der vollkommenen Konkurrenz, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, welche Informationen du daraus ableiten kannst und welche Schwächen damit einhergehen. Im Anschluss an diese Lektion kannst du dein Wissen anhand einiger Übungsfragen überprüfen.

- Synonyme: Perfekte Konkurrenz | Vollständige Konkurrenz | Vollkommener Wettbewerb | Polypol auf einem vollkommenen Markt | homogenes Polypol

- Englisch: perfect competition

Warum solltest Du das Modell der vollkommenen Konkurrenz kennen?

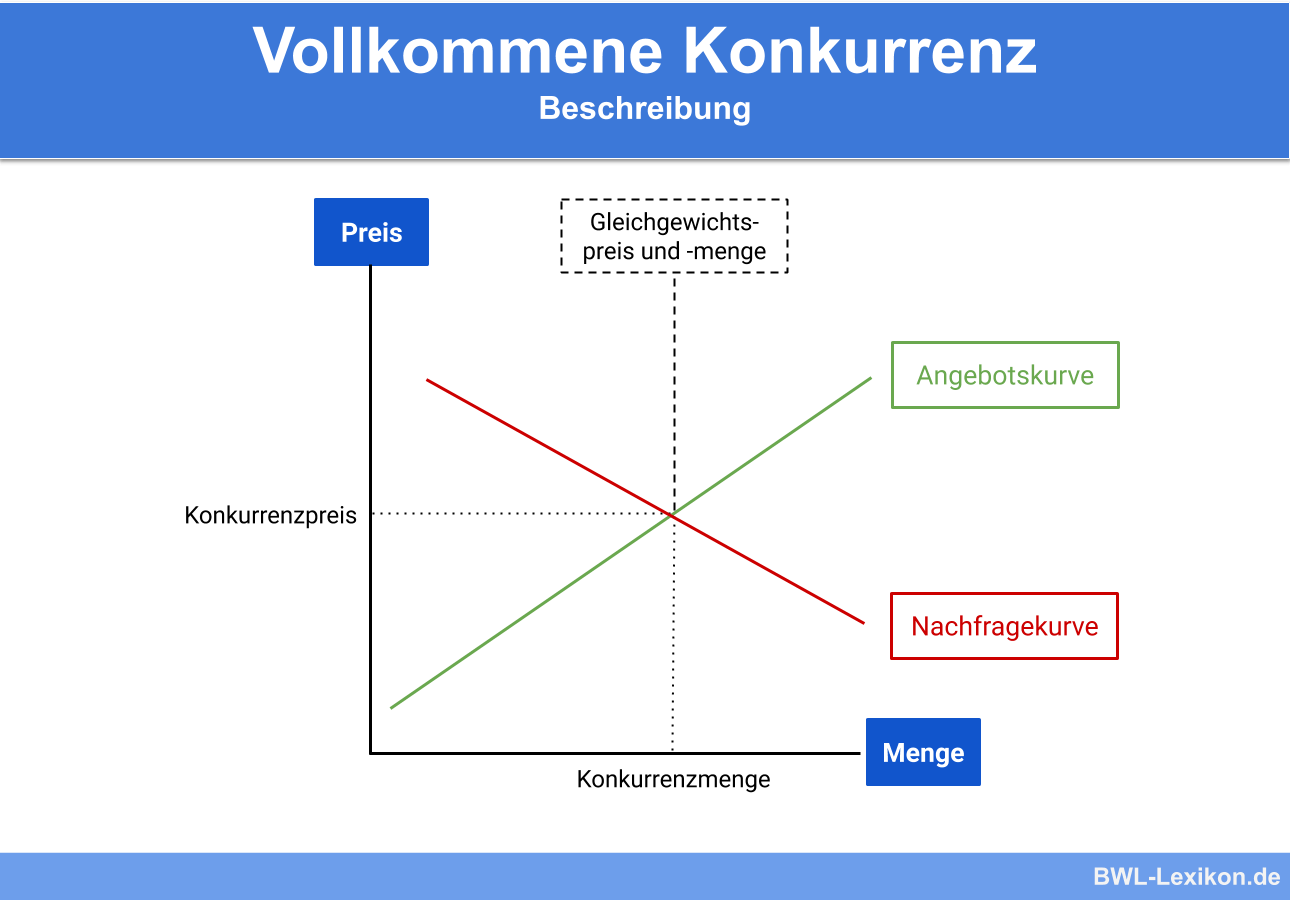

Das Modell der vollkommenen Konkurrenz dient dem Verständnis der Preisbildung auf vollkommenen Märkten anhand der Wechselwirkung aus Angebot und Nachfrage. Es stellt einen idealen Markt dar, welcher als Referenz für die statische Effizienz eines Marktes herangezogen werden kann.

Voraussetzungen für vollkommene Konkurrenz

Damit auf einem Markt die vollständige Konkurrenz erreicht werden kann, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen vollkommene Konkurrenz:

- Perfekte Homogenität der Güter: Alle Güter müssen genau gleich sein und dürfen sich sowohl in der Qualität als auch in allen anderen Eigenschaften nicht voneinander unterscheiden.

- Große Anzahl an Anbietern und Nachfragern: Sowohl angebots- als auch nachfrageseitig muss ein Polypol vorherrschen.

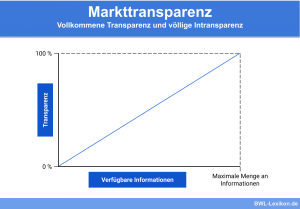

- Vollständige Markttransparenz: Alle Marktteilnehmer müssen perfekt informiert sein. Jeder Käufer und Verkäufer muss deswegen über die derzeit angebotene Menge an Gütern und über deren aktuelle Preise Bescheid wissen.

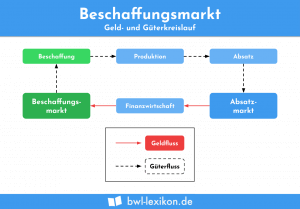

- Freier Marktzutritt: Jedes Unternehmen und jede Person, die auf dem Markt etwas kaufen oder anbieten möchte, muss dies jederzeit ungehindert und ohne die vorige Überwindung von Markteintrittbarrieren tun können. So darf es beispielsweise keine Mindesteinlagen geben, wie sie bei der Gründung einer GmbH erforderlich sind.

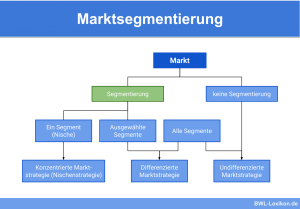

Das genaue Gegenteil eines Marktes mit vollkommener Konkurrenz ist der monopolistische Markt. Während bei einem Polypol eine atomistische Marktstruktur vorherrscht, bei der unzählige kleine Anbieter und Nachfrager agieren, gibt es bei einem Monopol nur einen einzigen Anbieter, den Monopolisten. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Voraussetzungen sind die Güter auf einem monopolistischen Markt einzigartig und es bestehen hohe Markteintrittbarrieren.

Marktgleichgewicht und Preisbildung bei vollkommener Konkurrenz

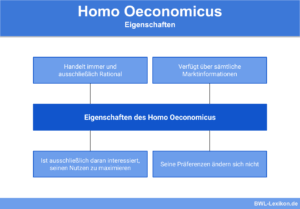

Die vollständige Markttransparenz ist erforderlich, um auf einem Markt mit vollständiger Konkurrenz den Gleichgewichtspreis ermitteln zu können. In der Realität ist dies nur sehr selten möglich, weswegen der Aktienmarkt hier noch am ehesten als Beispiel herangezogen werden kann. Die Güter auf einem Markt mit vollständiger Konkurrenz müssen zudem homogen sein. Sie sind damit in ihren Eigenschaften gleich und es gibt keinerlei Qualitätsunterschiede. Folglich gibt es vonseiten der Nachfrager keinerlei Präferenzen, die Güter eines Anbieters denen eines anderen vorzuziehen. Zudem können keine Preisunterschiede dadurch erzielt werden, dass einzelne Anbieter ihre Qualität hervorheben.

Dadurch, dass es sich beim Markt sowohl auf der Seite der Anbieter als auch der Nachfrager um ein Polypol handelt, ist es keinem der Marktteilnehmer möglich, den Marktpreis durch eigenes Handeln zu beeinflussen, indem beispielsweise ein Anbieter Güter zurückhält oder besonders viele davon produziert. Diese Annahme führt dazu, dass die Marktteilnehmer auch als Preisnehmer bezeichnet werden. Sie müssen den vom Markt bestimmten Preis hinnehmen und können selbst nur als Mengenanpasser auf die Gegebenheiten reagieren. Welche Menge ein einzelnes Unternehmen tatsächlich produziert, ist von den jeweiligen Grenzkosten abhängig, also den Preis pro zusätzlicher Mengeneinheit.

Infolgedessen bietet jeder Teilnehmer die gewinnmaximale Menge eines Guts an, bei welcher der Preis den Grenzkosten entspricht. Das führt wiederum dazu, dass Unternehmen auf einem Markt mit vollkommener Konkurrenz auf lange Sicht keinerlei Gewinne einfahren können. Da es keinerlei Barrieren für den Markteintritt gibt, erscheinen neue Anbieter auf dem Markt, sobald sich dort ein Gewinn erwirtschaften lässt. Sobald sich im Preis-Mengen-Diagramm Angebot und Nachfrage überschneiden, ist der Gleichgewichtspreis erreicht.

Schwächen und Nachteile des Modells vollkommener Konkurrenz

Aufgrund der starken Restriktionen, die dem Modell zugrunde liegen, wird dessen Praxistauglichkeit des Öfteren in Zweifel gezogen. Die statische Sichtweise dieses Modell ist daher der am häufigsten genannte Kritikpunkt und eine Abweichung von den oben aufgelisteten Annahmen müsste auf ein allokatives Marktverfahren zurückzuführen sein. Weitere Kritikpunkte:

- Keine Berücksichtigung von Transaktionskosten.

- Keine Pioniergewinne und keine Innovationsanreize.

- Keine Berücksichtigung von Markteintrittsbarrieren.

- Keine Größenvorteile aufgrund der großen Anzahl an Marktteilnehmern

- Unrealistische Annahme eines Marktes mit homogenen Produkten.

Übungsfragen

#1. Welcher der folgenden Begriffe gehört zu den Voraussetzungen einer vollkommenen Konkurrenz?

#2. Welcher der folgenden Märkte erfüllt zumindest annähernd die Voraussetzungen für vollständige Konkurrenz?

#3. Welche der folgenden Faktoren wird bei vollständiger Konkurrenz berücksichtigt?

#4. Welche der folgenden Aussagen über das Modell vollständiger Konkurrenz ist richtig?

#5. Welche Einfluss haben Unternehmen in einem Polypol auf die Preisbildung?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen