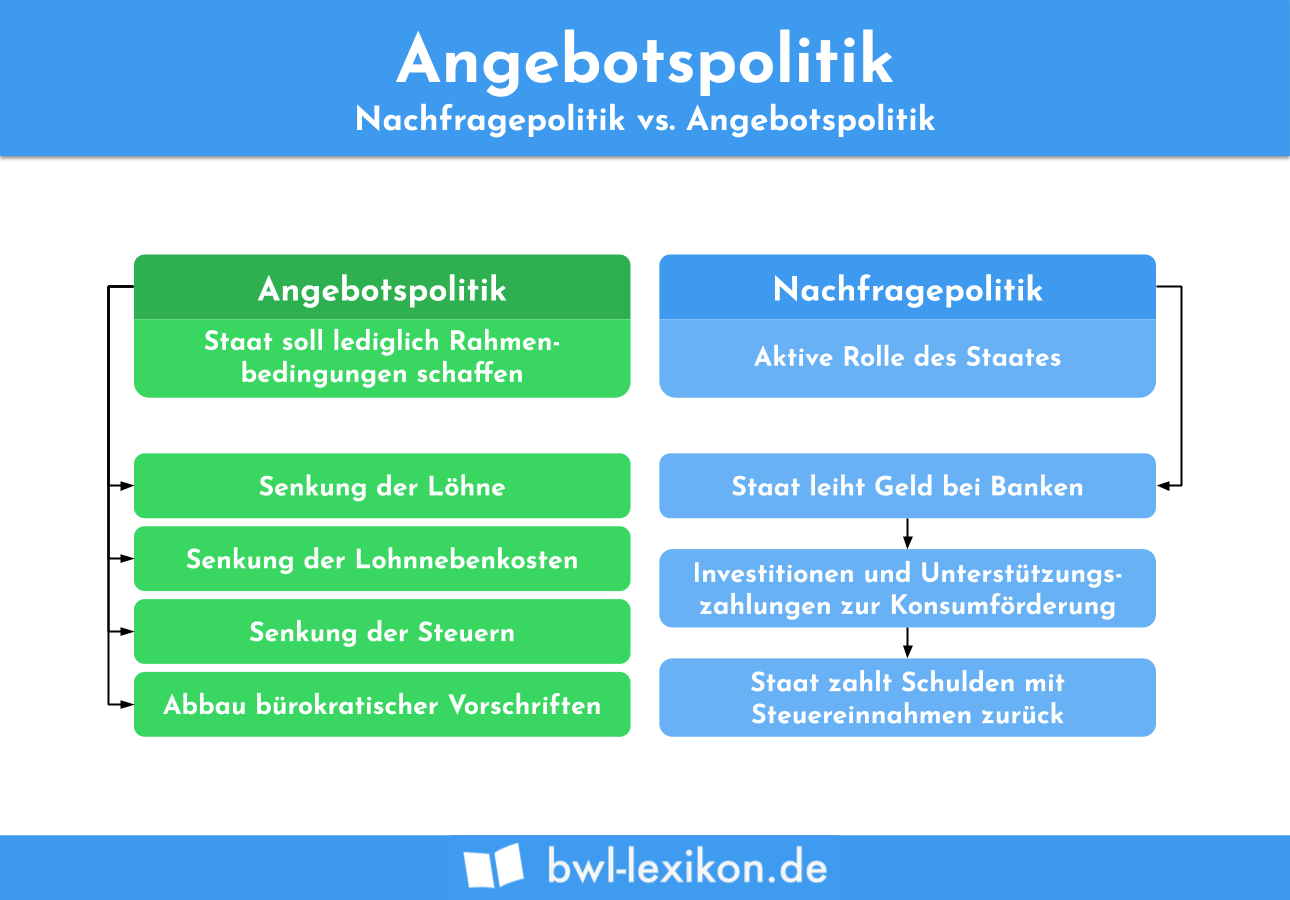

Die Angebotspolitik ist eine wachstums- und konjunkturpolitische Konzeption. Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik geht davon aus, dass das Wachstum der Wirtschaft und die Beschäftigung in einer marktwirtschaftlichen Volkswirtschaft von den Rahmenbedingungen der Angebotsseite der Märkte abhängen. Danach stehen die Renditeerwartungen der Kapitalgeber im Mittelpunkt. Damit steht die Angebotspolitik im Widerspruch zur nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik, nach der Beschäftigung und Wirtschaftswachstum mit dem Verhältnis der Gesamtnachfrage zum jeweiligen Produktionspotenzial eng verbunden sind.

In dieser Lektion lernst du die Angebotspolitik, ihr Hauptziel sowie ihre Unterziele kennen. Die Übungsfragen am Ende der Lektion helfen dir, deinen Wissensstand zu prüfen und gegebenenfalls Wissenslücken zu schließen.

- Synonyme: Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik

- Englisch: Supply policy

Wann ist die Angebotspolitik von Bedeutung?

Die Angebotspolitik spielt eine wichtige Rolle bei:

- Unternehmensführung

- Investitionen

- Steuerpolitik

- Gewinnmaximierung

- Lohnpolitik

- Personalpolitik

- Produktivität

- Beschäftigungsvolumen

- Arbeitsmarkt

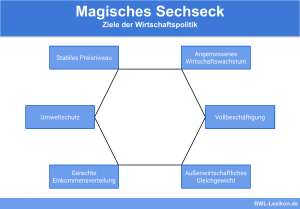

Ziele der Wirtschaftspolitik

Die Angebotspolitik geht davon aus, dass Wachstum und Beschäftigung in einer marktwirtschaftlichen Volkswirtschaft von der Angebotsseite der Märkte abhängen. Nach der Theorie bedeutet das, dass durch die Verbesserung der Bedingungen auf der Angebotsseite indirekt auch die Bedingungen auf der Nachfrageseite verbessert werden. Diese indirekte Folgewirkung wird auch Trickle-down-Theorie genannt.

Um die Angebotspolitik verstehen zu können, ist es wichtig, die Ziele der Wirtschaftspolitik – Hauptziel und Unterziele – zu kennen, deren oberstes Ziel die Maximierung des Wohlstands der Gesellschaft ist.

Unterziele der Wirtschaftspolitik zur Wohlstandsmaximierung:

- Allokationsziele

- Distributionsziele

- Stabilitätsziele

- Wachstumsziele

Allokationsziele

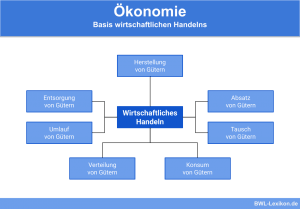

Allokationsziele befassen sich mit der bestmöglichen Verwendung der zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren. Insoweit beschreibt die Allokation den Prozess, wie Ressourcen optimal genutzt werden können, der vornehmlich durch die Märkte gesteuert wird.

Allokationsziele in der Wirtschaftspolitik sind:

- Wettbewerbsförderung und Wettbewerbsschutz

- Staatliche Versorgung mit „öffentlichen Gütern“

- Umwelt- und Naturschutz

Distributionsziele

Distributionsziele legen fest, auf welche Weise Produkte vom Hersteller zum Kunden gelangen. Auf die Wirtschaftspolitik bezogen, haben Distributionsziele dasselbe Ziel mit anderen Inhalten.

Distributionsziele in der Wirtschaftspolitik sind:

- Eine leistungsgerechte Einkommens- und Vermögensverteilung

- Soziale Gerechtigkeit bei der Einkommens- und Vermögensverteilung

Stabilitätsziele

Im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) oder auch Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 sind wichtige wirtschaftspolitische Ziele sowie die zu ihrer Umsetzung notwendigen Instrumentarien genannt.

Die insgesamt vier Stabilitätsziele werden auch als magisches Viereck bezeichnet. Danach sind Bund und Länder verpflichtet, auf das gesamtgesellschaftliche Gleichgewicht zu achten.

Stabilitätsziele in der Wirtschaftspolitik sind:

- Wirtschaftswachstum

- Vollbeschäftigung

- Preisstabilität

- Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

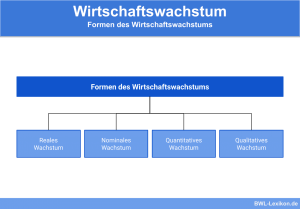

Wachstumsziele

Wachstumsziele können qualitativer und quantitativer Natur sein, wobei das Wachstum des realen Bruttosozialproduktes übergeordneten Zielen dient.

Wachstumsziele in der Wirtschaftspolitik sind:

- Qualitative Verbesserung der Sicherung der Befriedigung von Grundbedürfnissen, zum Beispiel Wohnung, Nahrung, Bildung und Kleidung

- Verbesserte soziale Absicherung

- Steigerung des realen Pro-Kopf-Einkommens

- Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

Theoretische Grundlagen der Angebotspolitik

Die Angebotspolitik geht davon aus, dass Investitionen von Unternehmen der Motor wirtschaftlicher Entwicklungen sind. Werden die Rahmenbedingungen verbessert, zum Beispiel durch den Abbau von Regularien und durch geringere Steuerabgaben, dürfen Unternehmen mit einer höheren Rendite rechnen. Das wiederum führt dazu, dass sie mehr investieren, wodurch Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden.

Die Angebotspolitik hat verschiedene theoretische Grundlagen:

- Angebotspolitische Überlegungen gehen auf Alfred Marshall zurück, der als früher Vertreter der neoklassischen Wirtschaftstheorie 1890 die Grenzwertlehre entwickelte. Danach verfolgen Unternehmen das Ziel, dass der an die Arbeitnehmer zu zahlende Lohn der Höhe des erwirtschafteten Gewinns entspricht. Sobald sich die Bedingungen für ein Unternehmen verbessern, steigen die Gewinne und auch die Produktivität der Arbeitnehmer.

- Adam Smith begründet die Angebotspolitik damit, dass sich der freie Markt selbst reguliert und weitgehend vollkommen ist. Smith geht davon aus, dass das egoistisch motivierte Streben des Einzelnen, seine Bedürfnisse zu stillen, innerhalb der freien Marktwirtschaft dem Wohle aller zugutekommt.

- Das von Jean-Baptiste Say und James Mill im Jahr 1803 entwickelte Saysche Theorem sieht einen Kausalzusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage. Das durch die Produktion und den Verkauf von Gütern verdiente Geld (Angebot) wird vom Arbeitnehmer zum Kauf von Gütern und Waren (Nachfrage) eingesetzt oder gespart. Das bei der Bank angelegte Geld bedingt eine Zinssenkung für Kredite, wodurch Unternehmen eine kostengünstige Quelle für Investitionen eröffnet wird.

- Nach Schumpeter entwickeln sich durch Investitionen und Innovationen ständig neue Märkte oder bedingen die Weiterentwicklung bereits bestehender Märkte. Dadurch werden alte durch neue Produkte abgelöst, wodurch eine langfristige Übersättigung der Märkte verhindert wird.

- Nach Milton Friedman kann der Staat Konjunkturschwankungen nicht konstruktiv entgegenwirken. Schlimmstenfalls werden durch staatliche Eingriffe Störungen verursacht, die in eine Rezession münden können. Insoweit sieht Friedman nicht den privaten Sektor als Verursacher für eine instabile Marktwirtschaft, sondern staatliche Eingriffe.

Inhalte und Forderungen der Angebotspolitik

Inhaltlich konzentrieren sich die angebotspolitischen Forderungen insbesondere auf die Abschaffung von Maßnahmen, die die Freiheit der Marktwirtschaft einschränken. Darüber hinaus beinhaltet die Angebotspolitik weitere Forderungen, die sich in traditionelle und neuere Elemente gliedern lassen.

Traditionelle Elemente der Angebotspolitik

- Wettbewerbspolitik: Verhinderung von Marktmacht, Deregulierung, Verbot von Kartellen, Abbau von Subventionen und Privatisierung

- Geldpolitik: Unabhängigkeit der Zentralbank, regelgebundene statt diskretionäre Maßnahmen sowie flexible Wechselkurse

- Fiskalpolitik: Geringerer Staatsverbrauch, Abbau der Staatsverschuldung, transparentes Steuersystem und Reduzierung der gesamten Steuerbelastung

- Lohnpolitik: Lohnsteigerungen, die am Produktivitätsfortschritt orientiert sind, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, regionale und sektorale Differenzierungen beim Lohn sowie eine Reduzierung der Lohnzusatzkosten

Neuere Elemente der Angebotspolitik

- Sozialpolitik: Ein insgesamt niedriges Niveau sozialer Unterstützung sowie die Forderung nach einer anreiz-kompatiblen Unterstützung, sodass beispielsweise die Aufnahme einer Arbeit lohnend ist

- Forschungspolitik: Gezielte Förderung von Wachstumstechnologien sowie Förderung der Grundlagenforschung

- Bildungspolitik: Kürzere Ausbildungszeiten sowie mehr marktwirtschaftliche Elemente, zum Beispiel Studiengebühren, freie Wahl des Studienplatzes und Entlohnung von Professoren nach Leistung

- Umweltpolitik: Reduzierung ordnungsrechtlicher Regulierungen, mehr marktwirtschaftliche Elemente, zum Beispiel der Handel von Umweltzertifikaten, sowie Ökosteuern unter der Voraussetzung, dass sie europaweit erhoben werden, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden

Übungsfragen

#1. Was versteht man unter Angebotspolitik beziehungsweise angebotsorientierter Wirtschaftspolitik?

#2. Welche Elemente gehören zu den traditionellen Elementen der Angebotspolitik?

#3. Die Stabilitätsziele, die auch als magisches Viereck bezeichnet werden, gehören neben dem Hauptziel der Maximierung des Wohlstands einer Gesellschaft zu den Unterzielen der Wirtschaftspolitik. Welche Inhalte beschreiben sie?

#4. In welchem Gesetz sind die wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele sowie die für ihre Umsetzung notwendigen Instrumentarien genannt?

Ergebnisse

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen